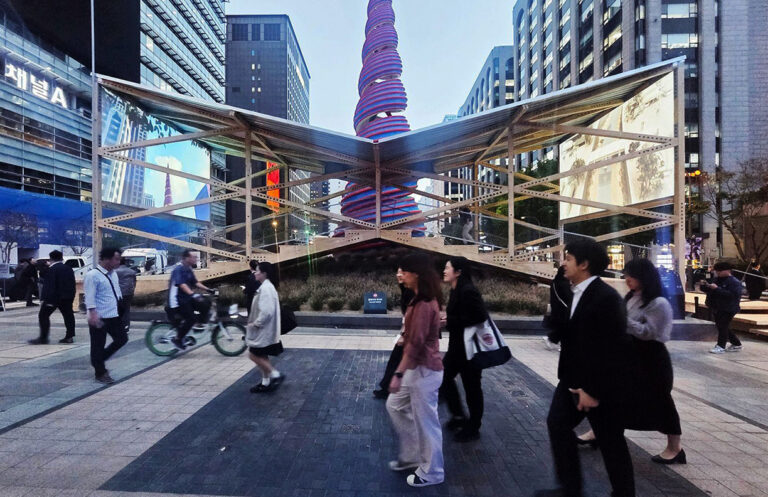

[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오

이혜인이 조성한 공간은 사람을 끌어모으고, 사람이 모인 장소에서 새로운 문화를 형성한다. 그에게 제일 재밌는 일은 ‘안 해본 일’이며 이 스펙트럼의 한계는 아직 아무도 모른다.

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 1 20250103 093239](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/20250103_093239-832x1247.jpg)

이혜인 디자이너는 2021년 스튜디오를 시작하며 자신의 이름 석 자를 걸었다. 얼굴에 먹칠하지 않겠다는 다부진 각오였다. 뚜렷한 방향성을 내세우진 않았다. 시류가 빠르게 변화하는 만큼 디자이너의 신념과 철학 또한 언제든 바뀔 수 있기 때문이다. 실제로 그의 삶은 변화무쌍했다. 실내 건축을 전공한 그는 대학 졸업 이후 남들과 다른 곳으로 시선을 돌렸다. 첫 직장은 외교부 산하 한국국제협력단(KOICA). 건축 프로젝트 매니저로 근무하며 스리랑카에서 학교와 병원을 짓는 프로젝트를 진행했다. 당시 일하면서 맺은 인연을 통해 스리랑카 한국 대사관의 리모델링 총괄도 맡았다. 사실 스리랑카는 그가 유년 시절을 보낸 곳이자 부모가 사는 곳이기도 했다. 시원하게 뻗어나가는 기하학적 요소와 선명한 컬러 대비, 건물 안팎을 아우르는 조화로운 구조는 그의 삶 깊숙한 곳에서 비롯된 미감이었다.

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 2 0Q8A4246](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/0Q8A4246-832x544.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 3 0Q8A2384 1](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/0Q8A2384-1-832x555.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 4 0Q8A2410 1](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/0Q8A2410-1-832x1109.jpg)

한국에 다시 돌아와 합류한 조직은 젠틀몬스터 공간팀이었다. 젠틀몬스터가 세계 주요 도시에 쇼룸을 계획할 무렵으로 그는 미지의 세계를 개척하듯 발품을 팔아가며 해외 프로젝트를 주도했다. 아무 연고도 없는 도시에서 신뢰할 만한 현지 시공·감리업체를 찾아다니는 일은 그야말로 맨땅에 헤딩하기였다. 갑자기 뛰어들게 된 상업의 최전선에서 괴리를 느꼈을 법도 하지만 이혜인에게 낯선 환경과 새로운 도전은 오히려 건강한 자극제였다. 머릿속에 그린 그림을 빠르게 구현해야 하는 속도감에 희열을 느끼기도 했다. 구성원들과 함께 브랜드를 성장시키고 소비자 관점에서 디자인을 바라볼 수 있도록 외연을 넓히는 경험은 그 자체로 귀했다. 이혜인은 디자이너가 디자인에만 매몰됐을 때 무엇을 놓치는지 간파하게 됐다. 한 브랜드에 전념한 뒤 스튜디오를 개소했을 땐 묵은 갈증을 해소하듯 여러 분야를 종횡무진했다.

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 5 01 9 2](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/01_9-2-832x1248.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 6 K77A5150](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/K77A5150-832x1248.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 7 K77A5102](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/K77A5102-832x1248.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 8 20250103 095837](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/20250103_095837-832x1248.jpg)

그의 강점은 바로 유연함과 기동력. 어떤 상황에서도 늘 여러 대안을 준비하기에 현장에서 생기는 변수도 재미 요소로 느끼고 그것을 통해 더 좋은 결과물을 도출해낸다. 5개 이상의 프로젝트를 동시다발로 진행하기도 하는 이혜인 디자인 스튜디오는 놀랍게도 1인 스튜디오다. 하지만 그는 홀로일 때보다 함께일 때 좋은 공간에 도달한다고 생각하는 사람이다. 무엇보다 전문가의 존재 이유를 믿는다. 콤포트 서울, 노스텔지어 슬로재 등 다양한 프로젝트에서 협업의 힘을 발휘했다. 그래서 그는 건축가나 공간 디자이너가 아닌, 공간 디렉터로 본인의 역할을 정의한다. 디자인 너머의 스타일링과 기획까지도 책임지겠다는 의지다. 뜻밖에도 그는 “브랜드 공간을 설계할 때 외려 브랜드에 얽매이지 않는다”고 말했다. 브랜드의 방향성을 알아내기보다는 클라이언트의 이야기에 귀 기울인다. 그것이 다소 개인적이고 사소할지라도 결코 허투루 흘리지 않는다. 때로는 클라이언트의 삶에 기꺼이 침투하기도 한다. 그에게 디자인은 이야기를 담는 일이다. 브랜드 공간으로 두각을 나타내면서도 노인 주거, 요양 시설, 공동주택 프로젝트에 주의를 기울이는 이유다. 결국 이혜인의 신선한 감각은 일상에 대한 세밀한 관찰에서 비롯되는 것이 아닐까?

“막연하지만 쓸모 있는 사람이 되고 싶다. 스리랑카에 살면서 쓰나미를 겪은 적이 있다. 선교나 구조 활동을 위해 큰 능력을 갖추지 않아도 된다는 것을 그때 깨달았다. 말동무가 되어주고 나란히 앉을 만한 작은 의자를 건네는 것만으로 누군가에게는 큰 위로가 된다.” 언젠가는 건축 프로젝트를 통해 UN에서 일하는 것이 꿈이라는 그는 최근 부티크 호텔 프로젝트를 기획하기 시작했다. 한국에 놀러 온 외국 친구들에게 자신 있게 소개할 수 있는 호텔, 한국적인 것을 구태의연하게 좇지 않는 호텔이다. 클라이언트는 없다. 투자자를 모집한다. 협업할 작가들은 이미 정해졌다. 객실은 4개 정도로 규모가 크진 않다. 그럼에도 이혜인이 조성한 공간은 사람을 끌어모으고, 사람이 모인 장소에서 새로운 문화를 형성할 것이다. 그에게 제일 재밌는 일은 ‘안 해본 일’이며 이 스펙트럼의 한계는 아직 아무도 모른다.

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 9 WOOYOUNGMI STORE SAINT HONORE BALAY LUDOVIC 3](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/WOOYOUNGMI_STORE_SAINT_HONORE_BALAY_LUDOVIC-3-832x555.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 10 G5A9428](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/G5A9428-832x1247.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 11 K77A2903 copy](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/K77A2903-copy-832x1248.jpg)

![[2025 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 이혜인 디자인 스튜디오 12 K77A2603 copy](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/01/K77A2603-copy-832x1248.jpg)

인물 사진 윤선웅(에스플러스튜디오)

![[위클리 디자인] 선물하기 좋은 감각적인 F&B 브랜드들 14 [위클리 디자인] 선물하기 좋은 감각적인 F&B 브랜드들](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/20260208_175221-768x768.jpg)