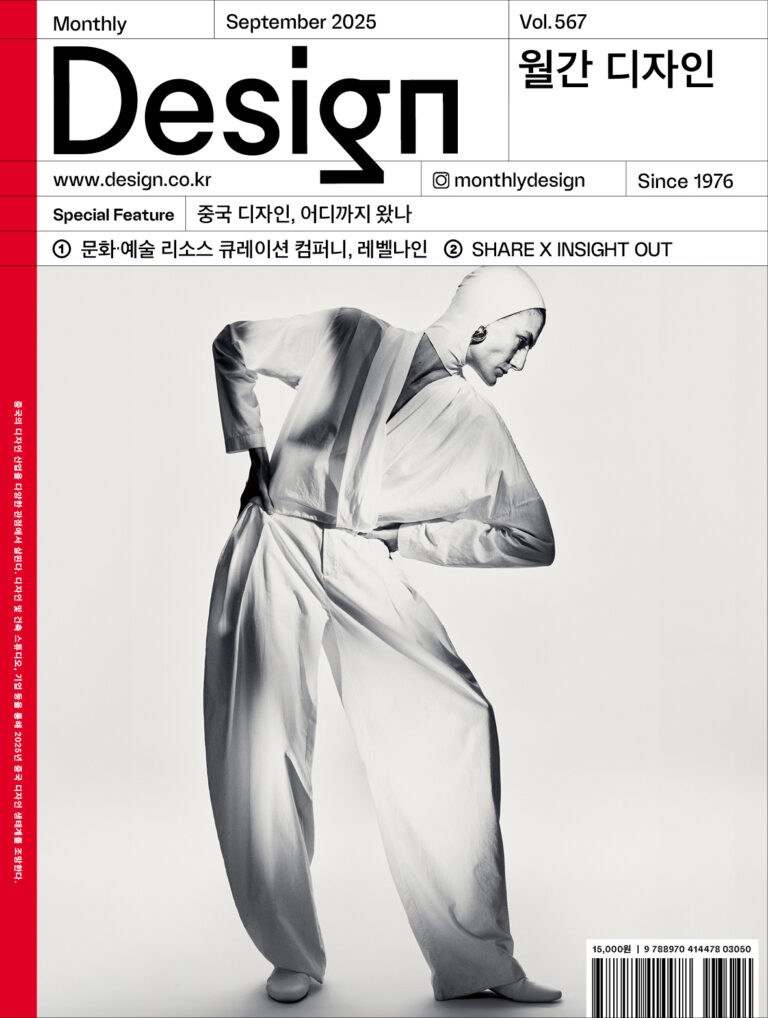

경계를 탐구하는 근면한 태도, 트랜스화이트 스튜디오

지금 항저우에 도래한 두 번째 르네상스의 중심에는 디자이너 유총제가 있다. 꼬리에 꼬리를 무는 다학제적 디자인 실험을 이어온 그는 여전히 다다르지 못한 미답보의 영역을 바라본다.

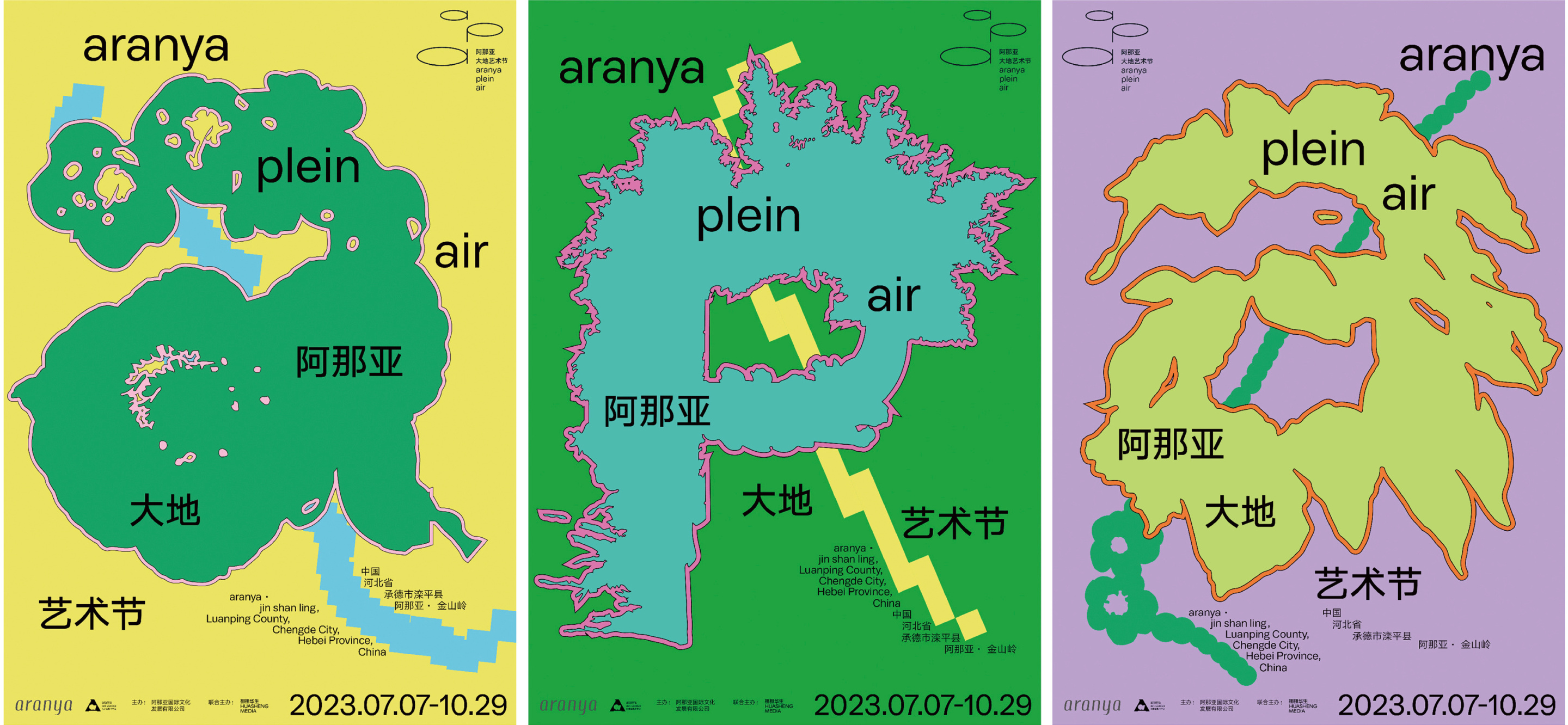

흔히 송나라 시대를 중국의 르네상스라고 이야기한다. 비옥한 문화적 토양 위에 학문과 예술이 눈부시게 꽃피었고, 항저우는 그 중심에서 고대 도시 발전사의 정점을 이루었다. 그리고 지금 항저우에 도래한 두 번째 르네상스의 중심에는 디자이너가 있다. 도시를 옮겨 다니다 항저우에 터를 잡은 창작자들이 이 땅의 예술 생태계에 활기를 더하고 있다.

유총제는 이 변화무쌍한 지형의 최전선에 있는 디자이너다. 2011년 트랜스화이트(Transwhite) 스튜디오를 설립한 이래 꼬리에 꼬리를 무는 다학제적 디자인 실험을 이어왔다. 뿌리는 그래픽 디자인에 두되 가지는 밖으로 향했다. 그러기를 10여 년, 스튜디오의 행보는 세 축으로 분화되었다. 행위, 실천, 논의. 순서대로 디자인, 전시, 워크숍에 빗댈 수 있다. 어느 한쪽에 치우치지 않고 상호를 보완하는 관계다. 수시로 사유와 실천을 오가니 갈피를 잃을 법하지만, 그에게는 외려 업에 대한 인식과 정의를 단단히 다져가는 과정이었다. “교류와 협업의 진정한 목적은 공통점이 아닌 차이점에 있다.”

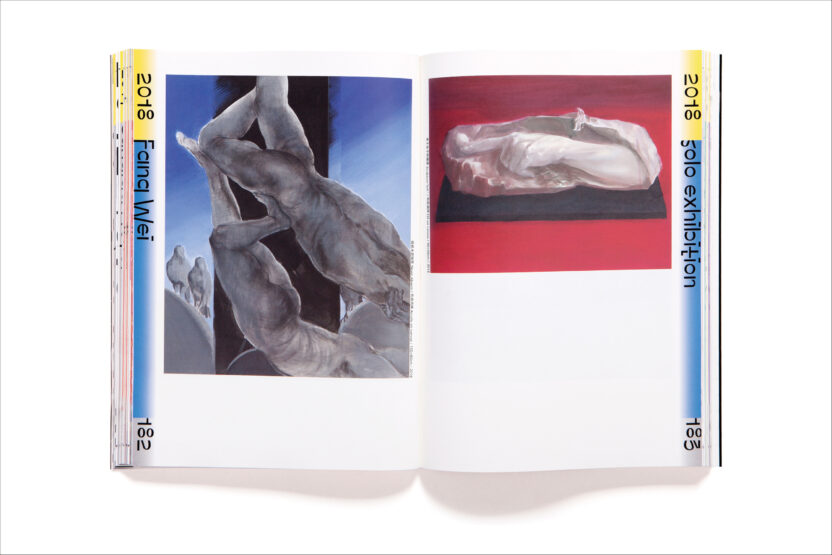

여러 분야를 종횡무진하며 반경을 넓혀온 유총제는 여전히 다다르지 못한 미답보의 영역을 바라본다. 이제는 도구와 매체를 넘어 국경 너머에도 시선을 둔다. 어느덧 7년째 이어지고 있는 스터디 그룹은 중국을 넘어 세계 각국의 디자이너들이 오가는 사랑방으로 거듭났다. 국적과 배경이 달라도 그래픽 디자인이라는 공통의 언어로 대화하며 지식의 폭을 확장한다. 특히 타이포그래피는 모두의 관심사라고. 미지의 영역에 기꺼이 침투하는 그는 최근 큐레이션에 관심을 두기 시작했다. 새로운 시도에 앞서 종이책이라는 익숙한 재료를 골랐다. 어쩌면 유총제의 감각은 교집합과 여집합의 경계를 근면히 탐구하는 태도에서 비롯되는 것일지 모른다.

Interview

트랜스화이트 스튜디오 디렉터

항저우는 디자이너가 발붙이기에 어떤 도시인가?

항저우는 인문학적 저변이 깊고 독특한 개성을 지닌 도시다. 디자이너들은 비교적 자유롭고 자족적인 분위기에서 생활한다. 이곳에서 뜻이 맞는 몇몇 동료들과 스터디 그룹을 만들어 활동하고 있는데, 그들이 말하길 최근 몇 년 새 항저우에서 일종의 르네상스 같은 분위기가 풍긴다고 한다. 예술 생태계가 풍부해지고 있으며 문화 공간도 속속 생기고 있다. 우리 스튜디오가 마련한 트랜스테이지Transtage도 그중 하나다. 원래 중국의 그래픽 디자인 신은 선전에서 출발했다. 이후 베이징, 상하이, 닝보, 난징, 시안 등으로 점차 확장했고, 이제는 그 바람이 항저우까지 불어와 점점 디자인 교류의 중심지로 거듭나고 있다.

스튜디오의 다학제적 실천에 대해 소개해달라.

2011년 스튜디오 설립 이후 줄곧 그래픽 디자인을 도구로 한 다방면의 창작과 실천을 이어왔다. 2015년에는 디자이너를 위한 토론과 논의의 장인 트랜스토크(Transtalk)를 만들었고, 이듬해 대안 공간 트랜스테이지를 설립했다. 2021년부터는 이곳을 전시장으로 전환해 디자이너의 연구, 전시, 실천의 결과를 선보이는 장소로 활용하고 있다. 대학 강의도 꾸준히 이어오고 있다. 강의 과정에서 국내외 연구자와 디자이너를 초청해 국제 워크숍과 강연을 열기도 한다. 강의에서 도출한 결과물을 전시로 선보이고 그 전시를 워크숍과 연계하는 방식은 내가 다년간의 연구를 통해 만들어낸 학습 방식이다. 그래픽 디자인에 대한 인식과 정의를 확장하는데 큰 도움이 된다.

워크숍과 스터디 그룹 활동에 유독 적극적이다.

앞서 이야기한 것처럼 워크숍은 전시의 확장이다. 이미지를 단순히 바라보는 것을 넘어 다채로운 교류와 상호작용을 촉발한다. 스터디 그룹은 2018년에 결성했다. 일상 속 공통의 관심사를 발굴하고 함께 탐구하는 모임이다.

슬기와민, 홍은주·김형재, 신신 등 한국 디자이너들과도 인연이 있다고 들었다. 한국을 비롯한 동아시아 디자이너들과 교류하며 어떤 인상을 받았나?

슬기와민을 통해 많은 한국 디자이너를 소개받았다. 영국에서 유학할 때도 한국 학생들을 많이 만났는데, 대개 성실하고 노력파라는 인상을 받았다. 귀국 후에는 일본 디자이너들과 자주 교류했다. 이들 역시 상당히 집요하다. 어린 나이에도 평생을 이 업에 몸담을 각오로 매진하는 듯한 결연함이 느껴졌다. 아마 동아시아 디자이너들의 공통된 특징이 아닌가 싶다. 물론 차이도 있다. 이는 개개인의 고유한 개성에서 비롯된다. 각자의 방식으로 디자인을 이해하고 실천해온 덕에 업계의 스펙트럼이 다채로워질 수 있었다. 만남과 교류가 매번 신선하고 즐거운 건 이 같은 차이 덕분이다. 최근 몇 년 새 중국과 일본의 그래픽 디자이너 간 교류가 무척 활발했다. 한국과도 소통의 물꼬를 트고 싶다.

중국 그래픽 디자인 신의 어제와 오늘을 비교한다면?

지금 중국의 그래픽 디자이너들은 전례 없는 변혁의 시기를 거치고 있다. 도구와 표현 방식, 매체가 급속히 다각화되며 젊은 디자이너들이 두각을 드러낼 기회가 늘었다. 지금 세대의 디자이너는 과거보다 빠르게 주목받고 쉽게 기회를 얻는다. 업계는 더 개방적이고 자유로워졌다. 물론 그에 따른 동질화의 문제를 간과해서는 안 되겠지만, 그럼에도 불구하고 중국의 그래픽 디자인은 점점 다채로워지고 있으며 그 경계를 넓혀가고 있다.

![[2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 슈퍼샐러드스터프 7 [2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 슈퍼샐러드스터프](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251220_164542-768x1152.jpg)

![[2025 KDA Finalist] 그래픽 부문 8 [2025 KDA Finalist] 그래픽 부문](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/05_F746_02_b-768x960.jpg)

![[2025 KDA Winner] 오이뮤 작명소 9 [2025 KDA Winner] 오이뮤 작명소](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1812-1-768x1152.jpg)

![[Creator+] 로호타입: 활자 사이의 여백에서 새로운 가능성을 탐색하다 11 [Creator+] 로호타입: 활자 사이의 여백에서 새로운 가능성을 탐색하다](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/20251112_081836.jpg)

![[Creator+] 로호타입의 A to Z: 〈100 Beste Plakate〉부터 SDF 기획전 〈그래픽 유니버스 2025〉까지 12 [Creator+] 로호타입의 A to Z: 〈100 Beste Plakate〉부터 SDF 기획전 〈그래픽 유니버스 2025〉까지](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/20251112_081731.jpg)