디자인을 소재로 하는 아티스트 론 아라드

디자인 아트라는 표현을 끔찍이도 싫어하는 디자인 아트의 선구자 론 아라드가 그 무의미한 경계를 꼬집었다. 지난 9월 2일 늦은 저녁, 직지코리아국제페스티벌 참여차 방한한 그를 청주 예술의전당에서 만났다.

디자인 아트라는 표현을 끔찍이도 싫어하는 디자인 아트의 선구자 론 아라드가 그 무의미한 경계를 꼬집었다. 지난 9월 2일 늦은 저녁, 직지코리아국제페스티벌 참여차 방한한 그를 청주 예술의전당에서 만났다. 글 김은아 기자, 사진 김정한(예 스튜디오)

-“당신을 두고 세계 제3대 산업 디자이너라는 수식어가 있는…” 질문이 끝나기도 전에 론 아라드(Ron Arad)가 갑자기 말을 막아섰다. “뭐라고요? (유일이 아니라) 3대 디자이너? 이만 가겠어요!” 올해로 65세를 맞은 디자인 거장은 익히 들어오던 대로 호탕하고 장난기가 넘쳤다. 지난 9월 1일부터 일주일간 충북 청주에서 열린 직지코리아국제페스티벌의 표지 격인 파빌리온을 맡은 그가 9월 3일 오전 개막 행사를 위해 금요일 오후에 인천공항에 내리자마자 청주까지 3시간 가까이 차를 타고 달려온 터였다. 피곤한 기색이 역력했지만 특유의 마초스럽고 노련한 입담과 녹슬지 않은 순발력으로 집중도 높은 대화를 주고받았다.

요즘 어떻게 지내나?

이렇게 마주 앉기 전까지 24시간 내내 이동하며 지냈다 (웃음). 비행기를 타기 전 런던에서는 여름 내내 정신없이 바빴다. 벤 브라운 파인 아트(Ben Brown Fine Arts) 갤러리에서 지난 6월 22일부터 9월 26일까지 열린 개인전 준비가 가장 큰 이유였다. 이는 런던에서의 첫 대규모 개인전으로 메탈, 유리, 나무 등 다채로운 소재를 활용한 가구, 조각, 오브제 등을 망라한 최근작이다. 360도 설치 작품인 ‘커튼 콜(Curtain Call)’은 런던 라운드하우스의 오픈 50주년 기념작으로 8월 한 달간 전시했는데, 사실 바로 오늘 싱가포르 예술 축제(Singapore International Festival of Arts) 기념 전시를 위해 싱가포르의 한 공원으로 보냈다.

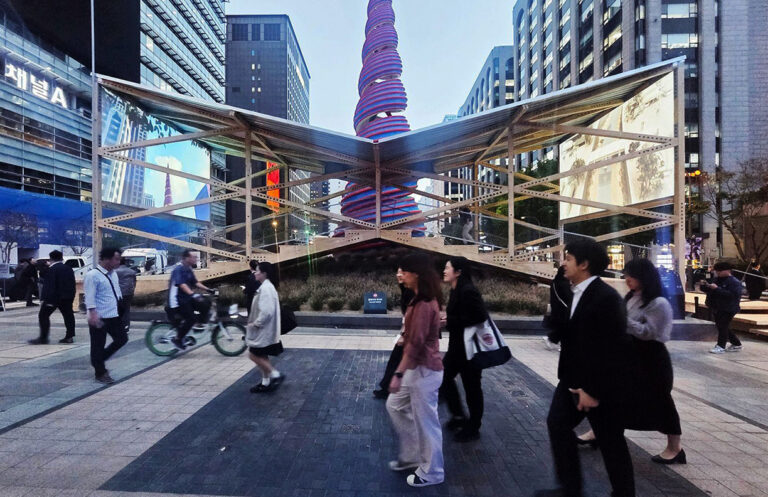

이번 직지코리아국제페스티벌에서 선보인 파빌리온에 대해 말해달라.

영국에서 알고 지내던 한국인 큐레이터 김승민이 어느 날 스튜디오로 와서 인쇄의 역사에 대해 일장 강의를 해준 것이 시작이었다. 구텐베르크 이전의 인쇄술에 대한 이야기가 매우 흥미로워서 파빌리온 의뢰에 흔쾌히 응했다. 유명 작가들이 직지를 모티브로 한 작품을 선보인다는 것 외에 아주 구체적인 전시 정보는 모르는 상태에서 즉흥적으로 스케치했다. 행사의 표지에 해당하는 것이었기에 최대한 쉽고도 포괄적으로 접근했다. 미끈하게 잘빠진 메탈 조형물보다 청주 시민들이 ‘책이네’ 하고 알아보고 모이면 그만이라고 봤다. 마침 산발적으로 비가 내려 조형물이 대피소 기능도 했다니 잘됐다. 파빌리온이 지닌 어느 정도의 불완전함에 완벽히 만족한다.

-론 아라드가 태어난 1951년, 이스라엘은 군사적 대립으로 날이 서 있던 디자인 변방이었다. 예술가 부모를 둔 덕에 일찍이 그림에 소질이 있음을 알았고 미국 조각가 클라스 올덴버그(Claes Oldenburg)의 연필 드로잉에 감탄하며 미국 잡지 <아트 포럼>을 탐독했던 것은 감사한 특권이었다. 예루살렘에 있는 베잘렐 예술대학(Bezalel Academy of Arts and Design)에 진학했으나 돌연 조국의 군사적 긴장 상태에서 벗어나고 싶어 난생처음 해외로 나간 것이 런던이었다. 1973년 스물세 살의 론 아라드는 런던의 빅토리아 역에 도착했다. 우연한 기회로 얻은 AA 학교의 입학 면접에서 “포트폴리오 같은 건 없으니 내 손에 쥔 이 6B 연필로 그림을 그려 보이면 어떻겠느냐”는 당돌함으로 입학했지만 여전히 학업에 충실하기 보다는 겉돌며 비주류를 자처했다. 마르셀 뒤샹과 밥 딜런을 좋아하고 스스로를 히피라고 부르는, 머리 좋고 실력도 좋지만 태도만은 논란의 여지가 있는 학생이었다.

이스라엘에서 영국으로 가며 당신 인생 대단원의 서막이 올랐던 것 같다.이스라엘 출신으로 런던의 디자인 신에 접어드는 과정은 어땠나?

당시만 해도 ‘디자인’하면 이탈리아였다. 그에 비해 런던의 디자인 신은 미미했다. 하지만 개성이 넘치는 이들이 이 나라 저 나라에서 점점 모여들어 런던만의 느낌을 형성해가기 시작했다. 디자인과 아트는 축구 경기가 아니기에 한국 디자인, 유고슬라비아 디자인, 이스라엘 디자인이 (스포츠처럼) 따로 있는 게 아니다. 물론 네덜란드 학생들이 드로흐(Droog)에 영향을 더 많이 받았을 수는 있으나 꼭 그런 것만도 아니다. 나도 마찬가지였다. 내가 이스라엘 출신이라는 것은 내 특성 중 하나가 될 수 있지만 그 이상은 아니었다. 나는 런던에서 일하면서 내가 런던 출신이 아닌 것이 좋았다. (같은 시기에 동료로 지낸) 자하 하디드도 그랬을 거다.

오늘의 론 아라드를 만든 전환점을 꼽는다면?

몇 가지 순간이 있었다. 첫 번째는 AA 학교 졸업 후 들어간 작은 건축 회사를 그만둔 것. 건축을 공부할 때는 박물관과 극장을 뚝딱 짓는 연금술사가 될 줄로만 알았나 보다. 밤낮 설계 도면에 창호표나 그리고 지붕에 기어올라가는 현실도 싫었지만, 사실 더 정확하게는 누군가를 위해 일한다는 사실에 흥미가 떨어졌다. 그래서 어느 날 점심시간에 밖에서 밥을 먹고 그 길로 돌아가지 않았다.

대단한 배짱, 아니 행운이라고 해야 하나? 좋아하는 일로 먹고 살 수 있다는 생각을 한 건가?

나는 한 번도 돈에 연연해본 적이 없다. 어딜 가건 뭘 하건 내 앞가림하고 살 자신이 있었고 지금도 그렇다. 나는 내가 하는 일을 돈이랑 결부 지은 적이 없다. 에토레 소트사스가 내게 참 좋은 말을 해줬다. “돈은 매우 콧대가 높아. 그래서 오히려 무시하면 그제야 우러러볼 거야.” 크게 공감한다. 돈보다 나를 믿는다.

디자이너가 된 순간은 언제부터라고 봐야 할까?

그렇게 건축 회사를 그만두고 지금의 런던 코벤트 가든 뒤편 고물 처리장 주변을 배회하다 로버 2000 차량에서 떼어낸 좌석을 발견했다. 이미 완전한 구조를 갖춘 기존 좌석에 산업 현장에서 쓰는 반원 모양의 곡선 비계와 키클램프를 조립해 소파를 만들었다. 그게 바로 로버 체어였다(1981년 가장 처음 오리지널 빨간색 로버 체어를 구매한 이는 장 폴 고티에다) 스위스 비트라 회장 롤프 펠바움도 의자를 사 갔는데, 1985년 말 건축 잡지 <블루프린트>에서 롤프를 인터뷰한 기사에서 그는 나를 거론하며 ‘런던에서 온 론 아라드는 요즘 가장 흥미로운 디자이너’라고 했다. 공식적으로 그렇게 처음 ‘디자이너’로 불렸다.

(우) 책벌레(BookWorm, 1994) 론 아라드의 대표작이자 첫 대량 생산 히트작인 벽걸이형 책꽂이. 재료와 형태를 달리한 다양한 에디션이 출시되었다. ©Kartell

1986년 파리 퐁피두 센터의 오픈 10주년을 기념한 그룹전 <새로운 경향들>로 파리에 알려지기 시작했다.

필립 스탁, 한스 홀라인, 알레산드로 멘디니 등 아트와 디자인을 넘나드는 이들이 초대 명단에 올랐는데, 전시 기획자가 그만 실수로 내 이름까지 올려 나도 초대받았다(웃음). 당시 나는 36세로 참여 작가 중 가장 어렸고 ‘막대기와 돌’ 이라고 이름 붙인 기계를 퐁피두에 설치했다. 컨베이어 벨트에 고물 의자를 올려두면 강력한 전동 금속 압착기가 이를 납작하게 눌러서 벽돌 모양의 덩어리를 뱉어내는 설치 작품이었다. 파리 사람들은 이때부터 나를 ‘파괴주의자’(ruinist)라고 불렀다. 다소 파격적이고 과격한 작품이긴 했으나 ‘미래의 모습을 나타내라’는, 개인적으로 별로 관심 없는 주제에 대해 나름의 생각을 입힌 결과였다. 새로운 것을 원한다면 일단 이미 자리를 차지하고 있는 기존 것을 내다 버려야 한다는 것. 이 작품은 전시 이래 줄곧 비트라 디자인 뮤지엄이 소장해왔는데 조만간 런던 디자인 뮤지엄의 새로운 건물에 기증된다. 현대 디자인에서 짚고 넘어갈 작업이었고, 나 스스로에게도 그랬다.

-런던 디자인 뮤지엄 관장 데안 수직은 그의 책 <바이디자인>을 통해 론 아라드의 커리어에서 가장 결정적인 기로로 1987년 독일 카셀 도큐멘타를 꼽는다. 론 아라드는 독특한 콘셉트의 알루미늄 의자 ‘풀하우스’를 선보였다. 전시 첫날 비트라 회장 롤프 펠바움과 팝아트계의 거물 딜러 브루노 비숍베르거가 시간 차를 두고 그의 부스를 방문했고 둘 다 구매 의사를 밝혔다. “결과적으로 이때의 결정이 론 아라드를 산업적 대량 생산 시스템으로 이끌었다(218쪽)”, “브루노 비숍베르거에게 팔았으면 미술계를 선택한 셈이 됐겠지만, 비트라 회장에게 판 덕분에 디자인 진영에 확고히 자리매김했다(220쪽).” 이를 기점으로 론 아라드는 카르텔, 마지스, 모로소, 알레시 등 유명한 가구·소품 회사와 인연을 맺었다. 압출 성형한 플라스틱 책꽂이 ‘책벌레’부터 카페용 의자, 식기류, 안경테 등으로 ‘통념적 디자이너’의 영역에도 발을 들여놓기 시작했다.

(좌) D 프레임 콜렉션 (2016) 론 아라드의 괴짜스러움과 장난기가 묻어나는 안경 브랜드 피큐 바이 론아라드(pq by Ron Arad)의 선글라스.

1981년 캐롤라인 토르만(Caroline Thorman)과 원오프(One-Off)라는 스튜디오를 열었다. 원오프는 ‘반복’과 대비되는 개념으로, 한 번만 작업하는 아트 피스를 지향하는 말인데 어떤 의미였나?

돌이켜보면 그 이름은 틀렸다(웃음). 당시에는 매번 새로운 것을 추구하면서 같은 작업을 두 번 하는 것은 지루하다고 생각했다. 대량 생산의 매력을 발견하기 전이었고 원오프와 대량 생산을 명확히 구분 지으려 했던 근시안이었다. 카르텔과 협업한 책꽂이 ‘책벌레(Book Worm)’는 일회성 스튜디오 작업으로 시작했지만 대량 생산으로 대성공을 거둔 예다. 종종 대량 생산을 염두에 두지 않고 제작한 스튜디오 피스(Studio Piece)가 세간의 관심을 끌면 연락을 취해오는 가구 회사가 있기 마련이었고 이후 같이 대량 생산에 맞는 방법을 찾아가는 식이었다. 자체 프로젝트 삼아 실험적으로 만든 결과물이 곧 아트가 되어야 하는 것은 아니다.

‘디자인 아트’라는 표현에 질색한다고 들었다.

‘아트 포토그래피’라는 말은 없지 않나. 그 포토그래피가 아트라면 보는 사람이 알 거다. 그 사진이 한낱 파파라치인지 과학적인지는 사진 스스로가 말한다. 나를 두고 ‘디자인 아트의 선구자’ 운운하는 건 마음에 들지 않는다. 이건 사실 그 작품을 어디서 선보이느냐의 문제 아닐까? 내가 디자인하는 의자의 판매처가 가구 매장이면 디자인이고 아트 갤러리나 박물관의 컬렉션이면 아트라고 해도 되지 않을까? 디자인 아트는 다리가 5개 달린 의자를 만드는 것도 아니고 잭슨 폴록처럼 스프레이를 뿌려대는 것도 아니다.

-MoMA의 수석 큐레이터 파올라 안토넬리(Paola Antoneli)는 론 아라드의 작품을 두고 “아트라고 하기에는 구상을 과도하게 구체적으로 발전시켰고 기능을 지녔으며, 디자인이라 하기에는 너무 조각적이고 가격이 비싸다”고 했다. 디자인과 아트의 경계를 넘나드는 대표적인 인물인 론 아라드는 이 해묵은 논쟁에 대해 예술평론가 매튜 콜링스(Matthew Collings)와의 대화에서 다음과 같이 말한 바 있다. “디자인이란 표현 의지를 물질이나 물체로 나타내는 것인데 이는 반드시 어떠한 기능을 수행한다. 오스카 와일드는 ‘기능’이라는 요소는 아트가 되는 데에서 결격 사유라고 말했다. 하지만 나는 아트가 기능을 수반하는 것은 매우 재밌을 수 있고 환상적이기까지 하다고 본다. 음악이 기능적이라고 생각해보라. 공항을 위한 음악, 승강기를 위한 음악이 있다면 말이다.” 그리고 기능성과 실용성 또한 명쾌하게 구분 지었다. “사람들은 종종 기능적이라는 말을 실용적이라는 표현과 헷갈려 한다. 절대 실용적이지 않은 의자를 만들었어도 그건 여전히 의자다. 왜냐하면 앉는 것이니까. 걸터앉거나 주저앉을 수 있지만 너무 무거워 옮기기 힘들 수도 있고 너무 차가워 앉기 힘들 수도 있는 것이다.“

론 아라드하면 메탈 소재가 가장 먼저 연상된다. 소재 컨설팅 전문가 크리스 레프테리(Chris Lefteri)가 쓴 <디자인에 영감을 주는 재료들> 시리즈에서도 ‘메탈’편에 당신이 옮긴이로 참여했다.

세상에 나쁜 재료, 내가 싫어하는 재료란 없다. 굳이 말하자면 메탈이 내 삶에 잘 맞았다고나 할까? 앞에서 말했듯 나는 한 번도 내가 디자이너가 될 거라고 생각한 적이 없었고, 공예가가 아니라는 것도 알았다. 단지 늘 뭔가를 만들고 싶긴 했는데, 공예가라고 하면 나무로 가구를 만들거나 세라믹으로 소품을 만드는 모습이 연상됐다. 이유는 잘 모르지만 이러한 고정관념이 메탈로까지 이어지지는 않았기에 거부감 없이 메탈로 뭔가를 만들기 시작했던 것 같다. 메탈은 은근히 다루기 쉬운 재료다. 유리공예가처럼 전문 기술이 없어도 되고 자세한 공정 과정에 대한 지식 없이도 그저 주거니 받거니 대화하듯 만들 수 있었다. 고무 망치를 들고 마음에 들 때까지 내려치면 그만이었고, 윤을 내고는 위에 페인팅해서 변주를 주기도 쉬웠다.

요즘은 고무 망치보다는 와콤 펜슬이나 3D 프린팅 프로그램을 더 자주 쓸 것 같은데, 즐겨 쓰는 도구의 변화가 작품에 영향을 끼치기도 하나?

어떤 도구를 쓰느냐가 크게 중요한 것은 아니다. 작업은 크게 두 갈래에서 하나를 택하는 것으로 시작한다. 특정 재료나 도구에 관심이 생긴 게 먼저면 이 재료로 무엇을 어디까지 해볼지를 결정해야 한다. 한편 나타내고 싶은 대상이 구체적이라면 이를 구체화하기 위한 최상의 재료와 도구를 찾는 과정이 곧 작업 그 자체인 것이다. 기술의 발전과 상관없이 불변하는 나의 필수 도구는 연필과 대화라고 할 수 있다.

이야기하면 할수록 당신을 뭐라고 불러야 할지 모르겠다. 당신을 모르는 10살짜리 아이에게 스스로를 소개한다면?

안녕, 네 앞에 있는 이 늙은이는 아마 네 나이 정도부터 여태껏 크게 변한 게 없단다. 언제나 호기심이 넘쳤고 조금은 게을렀고 판에 박힌 것을 극도로 경계했단다. 나는 아트와 디자인의 경계를 흐렸다는 세간의 말에 동의하지 않아. 내가 큰 조각과 건물부터 의자랑 선글라스까지 디자인하니까 사람들이 나를 이해하기 어렵다는 것은 이해하지만, 나는 그저 궁금한 부분을 직접 만들 뿐이야. 누군가가 ‘당신은 디자이너요, 아티스트요, 건축가요?’ 묻는다면 글쎄, ‘그 셋을 합친 것 그 이상’이라고 말할 수밖에.

– 론 아라드는 1981년 어느 날 문득 아무도 의뢰하지 않은 로버 체어를 만들어 작업실 한 쪽에 두었다. 작업실 문을 걸어 잠그고 쉬던 어느 날, 지나가다 우연히 창 너머로 로버 체어를 보고 노크한 장 폴 고티에가 단박에 현금으로 의자 6개를 사 갔다. 그 후 론 아라드는 ‘시장’과 연결됐고, 디자이너라고 불리기 시작했다. ‘움직이는 도시’라는 개념을 제시한 1960년대 중반 아키그램의 영향을 받은 최첨단 공상 과학 건물들이 도시에 모습을 드러내기 시작한 시점이기도 했다. 영국의 노먼 포스터도 그랬고, 파리 퐁피두 센터를 디자인한 렌초 피아노와 리처드 로저스도 이에 매료된 이들이었다. 이런 퐁피두 센터에 초청받은 론 아라드의 작품 대부분은 각종 기술로 두드리고 가공한, 미끈하고 메탈릭한 오브제였고, 당시 한창 인기를 구가하던 산업적 ‘룩’과 맞아떨어지며 새로운 도시의 지형도에 스며들었다. 론 아라드는 그저 순수한 호기심으로 소재와 구조, 디테일을 연구해 결과물을 도출했고 그 미학적 결과를 수용해왔다. 알맞은 시기, 알맞은 장소에, 알맞거나 넘쳤던 호기심과 상상력을 지닌 그가 있었을 뿐인데, 굽어보면 그만한 우연은 꽤나 드문 것인지도 모르겠다.