그래픽과 사진 사이를 유영하는, 이상필

어쩌다 보니, 어쩔 수 없이. 대화 속에 던져진 꾸밈없는 말을 좇다 보면 이상필이 걸어온 길이 눈앞에 그려진다. 그래픽 디자인과 사진을 겸하는 그는 유영하듯 두 세계를 오간다. 언제나 우연을 가장한 인연에 몸을 싣고 다음 장소로 넘어가곤 했다는 이상필은 이번에도 일단 앞으로 발을 내디뎌보기로 한다.

“커다란 유리창의 빛 반사와 투명도가 돋보이는 이상필 작가의 1 층 작업실에서 그를 찍었다.”

기종 Fujifilm X-H 2

_김경태

장소 이상필 작가의 작업실

사무실 개소를 축하한다. 통창으로 들어오는 빛이 근사하다.

한동안 집에서 일을 하다가 몇 년 만에 사무실을 얻었다. 지금 사는 집이 볕이 잘 안 든다. 환한 데서 일해보고 싶었다.(웃음) 집 근처를 산책하다가 창이 크게 난 이곳이 눈에 들어왔다. 사실 외부 촬영이 많아서 실내에 있는 일이 많지 않기는 한데, 새로운 곳에서 새로운 일을 벌일 수 있지 않을까 하는 마음에 공간을 꾸리게 됐다. 전시도 하고, 워크숍도 열고. 이곳에서 뭘 할 수 있을지 궁리하는 중이다.

산업 디자인 스튜디오 ‘디자인 메소즈’의 일원이었다.

문석진 디자이너와 디자인 메소즈를 설립한 게 2012년이니 벌써 한참 된 일이다. 문석진 디자이너와는 그 전부터 종종 같이 작업을 하던 사이였다. 그가 유학을 마치고 귀국한 뒤 본격적으로 의기투합해 차린 게 디자인 메소즈였다. 이후 구성원이 늘고 작업 범주가 넓어지면서 가구, 공간, 브랜딩 등 다양한 분야를 오가며 업역을 넓혔다. 스튜디오를 정리한 지금도 문석진 디자이너와 꾸준히 함께 작업한다.

그때도 사진을 찍었나?

사진은 중학생 때부터 찍었다. 산을 타며 사진 찍기를 즐기던 아버지의 취미를 흉내 내며 셔터를 누르고 다녔다. 대학교에 입학하면서 아버지 카메라를 물려받았고 그때부터 본격적으로 사진을 찍기 시작했다. 나는 시각 디자인 전공생이었는데도 유독 공업디자인과 학생들과 가깝게 지냈다. 간간이 친구들의 작업 사진을 찍어주다 보니 어느새 공간과 가구를 찍는 사진가가 되어 있었다. 원래 물건보다 사람 찍는 걸 훨씬 좋아하는데 어쩌다 보니 여기까지 왔다.

취미가 자연스레 업이 되었으니 스스로를 사진작가로 정체화한 시점을 콕 집어 말하기는 어렵겠다.

말할 수 있다. 취미와 직업을 구분 짓는 나만의 잣대가 있다. 생계를 꾸릴 만큼 돈을 버느냐 여부다. 이전에도 사진을 찍고 보수를 받기는 했지만 업으로 여길 정도는 아니었다. 그러다 어느 순간 굵직한 프로젝트를 연이어 맡게 되었고, 비슷한 시기에 가구 브랜드 레어로우와 인연을 맺었다. 사진이 업으로 전환되는 순간이었다. 정확히 마흔 살 때였다. 이제 겨우 5년 차 사진가인 셈이다.

수많은 가구와 오브제가 이상필의 렌즈를 거쳐 갔다. 사물을 찍을 때 특별히 초점을 맞추는 지점이 있나?

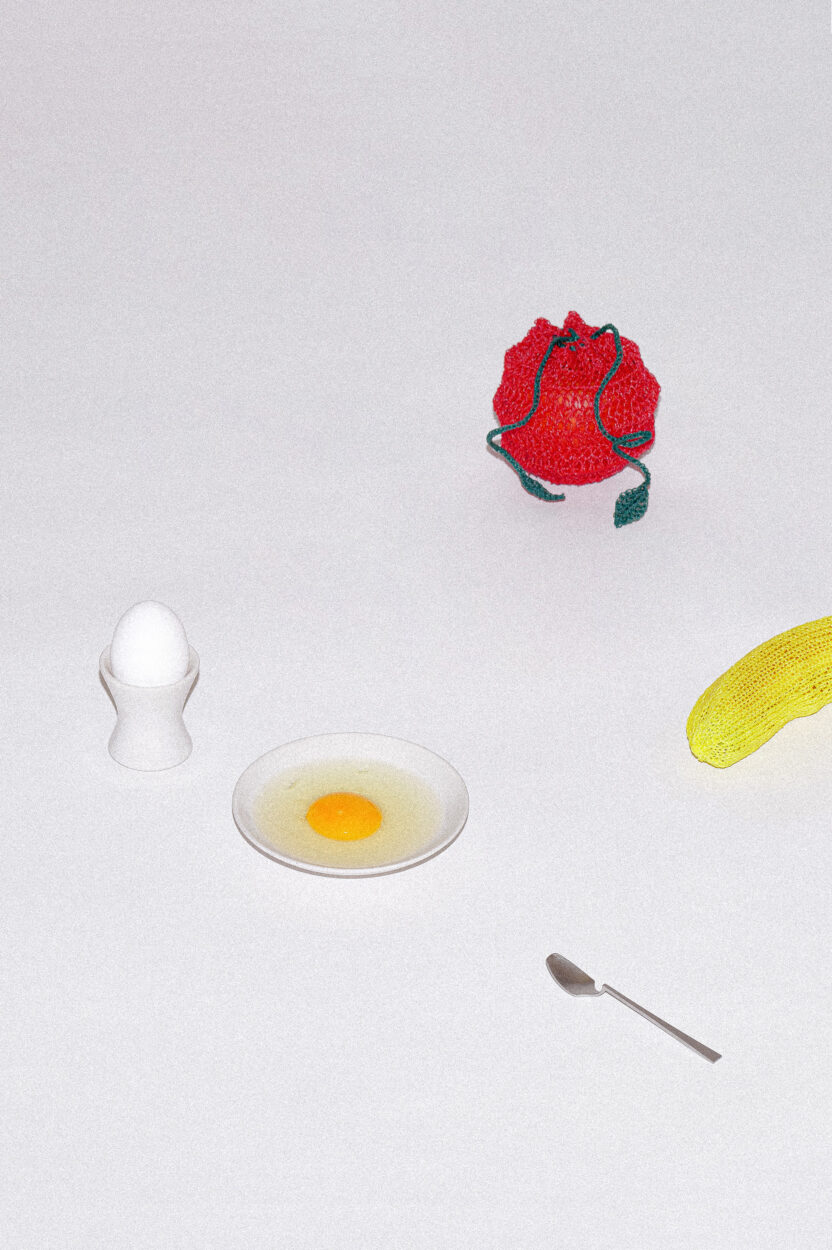

디자이너의 의도다. 나는 상업 사진가이고, 나의 사진은 나만의 것이 아니다. 제품의 쓰임, 필요, 생김새에 대한 이해가 의뢰인와 궤를 같이해야 한다. 제품 사진은 있는 그대로 보여주는 게 중요하다 보니 후가공에 크게 손을 댈 수 없다. 제품이 소비자에게 어떻게 보이기를 바라는지 정확한 그림을 그리고 나서야 비로소 촬영에 들어갈 수 있다. 그렇다고 디자이너와 브랜드의 의견을 곧이곧대로 듣기만 하는 건 아니다. 내 나름의 고집도 있다. 특히 소품에서는 독단적이라고 해도 할 말이 없다. 나는 사물을 찍기에 앞서 늘 가상의 인물을 상정한다. 성격, 취미, 습관 같은 세세한 설정도 부여한다. 머릿속 인물이 눈앞의 가구와 공간을 사용한다고 상상하면서 소품을 준비한다. 그가 쓰지 않을 법한 물건을 소품으로 가져다 놓을 수는 없는 노릇이다. 이를테면 한 번도 펼쳐보지 않은 외국 디자인 서적 같은 것. 대신 그 자리에 나의 손때 묻은 소장품을 종종 등장시킨다. 일종의 힘 빼기다.

사진에 인물이 자주 등장하는 것도 같은 맥락인가?

그렇다. 사람이 있고 없고의 차이가 무척 크다. 가구와 공간을 향유하는 건 결국 사람이니까. 하지만 가구 브랜드는 대체로 인물 촬영을 부담스러워한다. 두 가지 이유가 있다. 하나는 당연히 비용 문제다. 영상이나 패션 분야에서는 모델 비용을 기본값으로 여기지만 가구 분야는 그렇지 않다. 또 다른 이유는 가구가 인물에 가려질까 우려해서다. 그러나 내 생각은 다르다. 공간이든 가구든 결국은 다 뻣뻣한 인공물이고, 사용감 없는 촬영용 제품은 특히 더 그렇다. 아무리 공들여 꾸며놔도 가짜처럼 보일 수밖에 없다. 이때 인물이 앵글 안으로 들어가면 자연스러운 중간 지점이 생겨난다. 그 지점에 도달하면 제품이 한층 돋보인다. 물론 쉽지는 않다. 연기도 생활 연기가 제일 힘들다고 하지 않나. 세상에서 제일 어려운 게 자연스러워지는 거다.

디자인할 때의 습관이 사진 찍을 때 영향을 주기도 하나?

인과관계는 잘 모르겠고, 양자를 관통하는 습관이 있기는 하다. 디자인을 하든 사진을 찍든 창작의 회로는 엇비슷하게 움직인다. 시작은 무조건 관찰이다. 대학 시절부터 굳어진 습관이다. 당시 교수님이 ‘그 사물이 그 사물이 아닌 것 같은 사진을 찍어 오라’는 과제를 낸 적이 있다. 무슨 말인가 싶지만, 쉽게 말해 대상을 요목조목 뜯어보며 나만의 각도와 시점을 찾아보라는 뜻이다. 이 말이 나의 작업 태도에 굉장한 영향을 미쳤다. 지금도 관찰만큼은 게을리하지 않는다. 내가 가르치는 학생들에게도 이런 얘기를 종종 한다. 많이 돌아다니고, 열심히 관찰하고, 성실히 기록하면 언젠가 분명히 도움이 된다고.

Table’(2025).

3개의 금속 파이프를 구조적으로 연결한

의자다. 디자인 최중호스튜디오

디자인과 사진의 경계를 수시로 넘나든다. 스스로 서 있는 곳이 헷갈릴 때는 없나?

한때는 그랬던 것 같다. 손으로는 카메라 셔터를 누르고 있어도 눈은 여전히 디자이너의 것일 때가 있었다. 제품의 디자인이 성에 안 차면 사진도 못 찍겠다 싶었으니까. 그런데 일을 하면서 마음을 고쳐먹었다. 이제 사진을 찍으면서는 디자인에 대한 가치 판단이나 평가를 일절 하지 않는다. 속마음으로라도 안 한다. 렌즈에 비친 사물을 조금이라도 더 돋보이게 해주는 게 상업 사진가로서 내가 맡은 임무다. 디자인을 하면서 갖게 된 안목은 그렇게 쓰면 된다는 걸 이제는 안다.

요즘 새롭게 넘보는 분야가 있다고 들었다.

근래에 릴스를 찍는다. 이미 첫 번째 릴스가 레어로우의 SNS 계정에 올라갔다. 레어로우가 새롭게 선보이는 월간 큐레이션 프로젝트인데, 창작자의 시선으로 브랜드의 가구를 새롭게 바라보는 콘셉트다. 진지하고 본격적인 공식 사진은 이미 많으니 가볍고 재밌는 걸 만들어보기로 했다. 부담스러워도 일단 해보기로 했다. 사진도 그렇게 시작했으니까. 나는 선입견과 거부감으로 가득 찬 사람이지만 주변 사람들 덕분에 자의 반 타의 반으로 조금씩 발을 넓혀올 수 있었다. 변해야 하기에 변해왔을 뿐이지만 그 과정에서 알게 된 것도 있다. 해보지 않으면 모르니 뭐라도 해야 한다는 거다.

![[위클리 디자인] 사진이라는 매체는 어떻게 예술이 되었나? 13 [위클리 디자인] 사진이라는 매체는 어떻게 예술이 되었나?](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/20260118_174833-768x768.jpg)

![[Creator+] 미소바케카케 손규리 디자이너: 이야기를 재료로 케이크를 디자인하다 15 [Creator+] 미소바케카케 손규리 디자이너: 이야기를 재료로 케이크를 디자인하다](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251210_062233.jpg)

![[Creator+] 손규리의 A to Z: 엔믹스 정규앨범 'Blue Valentine' 커버부터 tvN 셀럽 케이크까지 16 [Creator+] 손규리의 A to Z: 엔믹스 정규앨범 ‘Blue Valentine’ 커버부터 tvN 셀럽 케이크까지](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251210_062155.jpg)