도시의 맥락을 읽는 아키비스트, 노경

인류 최고의 발명품인 도시는 사진가들에게 늘 창작욕을 일으키는 대상이었다. 끊임없이 생성되고 소멸되는 도시를 기록하기에 가장 적합한 매체는 사진이 아닐까? 노경은 빠르게 변화하는 도시의 틈에서 그 표정을 관찰하고 이미지로 만든다. 건축과 사진이라는 불가분의 관계에서 기록자이자 전달자로서 묵묵히 역할을 수행하고 있는 그에게 지난 10여 년의 작업 세계에 관해 압축적으로 물었다.

“철거 중인 건물의 한 층에 지붕이 뚫려 있었다. 뚫린 천장 너머의 자리를 채우듯 주변 건물들이 둘러싼 광경이 인상적이었다. 넓은 공간에서 작지만 커다란 존재감으로 서 있는 인물의 배치가 마음에 드는 컷이다.” _강경희

기종 Canon EOS R6 Mark II

장소 철거되는 신태양여관(네임리스 건축의 프로젝트 현장)

건축 사진가로서의 첫걸음이 흥미롭다. 네임리스 건축의 작업을 보고 준공 사진 촬영을 자처하며 일을 시작했다고 들었다.

독립할 시기에 막연히 건축 사진을 찍고 싶었다. 사진가가 작업에 참여할 만한 매체는 잡지가 거의 전부였는데 아무런 연고가 없었다. 패션 매거진과 달리 건축 잡지는 인하우스 체제로 일하는 방식도 아니었다. 일할 기회 자체가 귀했다. 대학 시절 작업한 습작이 전부인데 포트폴리오로 쓰기엔 민망하고 어설펐다. 마침 개소한 지 얼마 안 된 젊은 건축가들의 작업이 눈에 띄었다. 그들의 작업을 촬영하고 싶다고 조심스럽게 연락하며 건축 사진가로서 서서히 일을 시작했다. 그 출발점이 네임리스 건축의 ‘콘크리트 교회’였다. 당시 젊은 건축가들은 일이 있어도 바쁘고 일이 없어도 바빴다. 설계 의뢰가 많지 않을 땐 삼삼오오 모여서 재밌는 프로젝트를 도모했다. 그 과정을 지켜보며 자연스럽게 사적 교감을 쌓았다.

아날로그가 디지털로 전환되는 시기를 겪었다. 사진가로서 나름 풍족한 경험을 한 세대 아닐까.

대학에 입학할 무렵까지만 해도 전부 필름 카메라를 썼다. 작업물을 전달하는 방식도 아날로그적이었고. 그런데 군대에 다녀오니 과제를 이메일로 제출하라고 하더라. 사실 건축 사진이 좋았던 이유 중 대형 원판 카메라도 한몫했다. 큰 카메라를 조작한다는 것 자체로 재밌었는데 그보다도 장비가 묵직하니 촬영에 임하는 자세부터 달라졌다. 길을 거닐다가 문득 소형 카메라로 무언가를 찍는 것과 달리 크고 무거운 장비를 들고 이동할 땐 마음을 다잡게 됐다. 준공 현장을 몇 번씩 가서 둘러보는 것도 이런 촬영 시스템 덕분이었을 거다. 대형 카메라의 기능을 하는 렌즈가 보편화되며 2000년대 후반쯤부턴 거의 쓸 일이 없어졌다. 이 전환기를 넘기지 못해 일을 그만둔 선배들도 있었고. 난 특별한 고집은 없었지만, 돌이켜보면 아날로그 방식으로 기초를 닦았던 게 큰 도움이 됐다. 작업이 흘러가는 방향을 물질적으로 보고 만지는 경험이니까. 파일만으로 사진을 확인하는 것과 달리 슬라이드 필름은 일종의 기준점을 마련해줬다. 원본에 대한 어떤 집요함을 배우지 못했다면 작업이 들쑥날쑥해졌을지도 모른다.

건축 사진 촬영에서 무엇보다 중요한 건 건축물을 경험하는 일이다. 이 과정에서 특별히 집중하는 게 있다면?

건물의 용도다. ‘건물이 왜 지어졌는지’에 집중한다. 사람이 사는 곳인지, 수익형 임대 건물인지, 공공시설인지에 따라 이미지를 기록하는 방식이 각기 다르다. 건축 사진은 단순히 어떤 심상을 전하는 이미지가 아닌, 건축물을 설명하는 도구다. 건축가의 작업을 기록하는 일에 우선순위를 둘 수밖에 없다. 또 건축주와 건축가가 공간의 프로그램에 잘 어울리면 좋은 건축 사례로 오래도록 남는 것 같다.

건축 사진에 대한 수요도, 건축 사진가도, 건축 사진가를 표방하는 아마추어도 늘어났다. 이미지가 범람하는 오늘날 노경만의 ‘다른 한 끗’은 무엇일까?

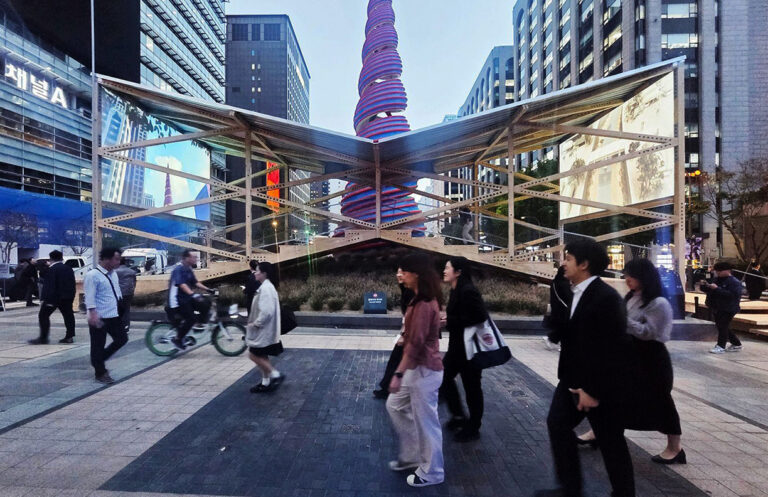

미적인 부분은 상대적이기에 선뜻 얘기할 수 없다. 그래도 한번 관계를 맺은 사람들과 오랜 시간 함께 일했다고 자부한다. 시장의 반응이나 결과물에 대한 평가 같은 건 여전히 잘 모르겠다. 그보다는 건축물에 대한 애정과 사랑이 깊다. 건축 현장을 구경 삼아 자주 가는 것도 결국 재밌어서다. 도심 한복판에서 내부를 철거한 건물에 있다 보면 예상치 못한 근사한 장면을 꽤 자주 마주하게 된다.

건축물과 주변 환경이 변화해도 건축 사진은 특정 순간에 멈춰 있다. 10년, 20년이 지나도 기록물로서 가치가 있어야 한다는 얘기다.

그래서 자기만의 기준점을 갖고, 그것을 지키는 게 중요하다. 언뜻 늘 비슷하게 보이는 건축 사진도 나름 유행이 있다. 최근 소셜 미디어에서 건축물의 맥락을 지우고 디테일을 클로즈업한 사진을 선호하는 것처럼. 나는 건축 전시를 통해 기록물로서 건축 사진의 가치를 체화했다. 지금은 남아 있지 않은 건축물의 사진을 보면 내가 사진으로 담은 건축물도 언젠가 사라지거나 혹은 다른 흔적으로 덮일 수 있겠다는 생각이 든다. 그런 일이 생길 때 내 작업이 어떤 사료가 되면 좋겠다. 한편으로는 준공 사진 작업 이후 사용자가 오랜 시간 매만져온 건물을 다시 촬영하고 싶기도 하다.

건축물이 빠르게 지어지고 빠르게 사라지는 서울에서 도시를 기록하는 작업은 어떤 의미인가?

물론 자본에 대한 열패감이 들 때가 있다. 재개발 과정을 기록하기 위해 여기저기 기웃거리기도 했고, 행정적 요식 행위에 허망함을 느끼기도 했다. 조선 시대부터 이어져온 길을 조사하는 일에 참여한 적이 있는데 알고 보니 곧 허물 예정인 길에 혹여나 남길 게 없는지 확인하는 작업이었다. 결국 그 길은 대부분 없어졌다. 과거에는 이런 현장을 보면 허탈하고 상실감을 느꼈다. 이제는 나이가 들었는지 자본의 파도를 받아들인다. 시장의 틀 안에서는 살아남는 건물도 사라지는 건물도 기록해야 하는 건 마찬가지다. 다만 사라짐에 대한 아쉬움과 별개로 어떤 건축을 왜 지켜야 하는지, 그리고 왜 기록해야 하는지를 좀 더 명확하게 인지하고자 한다. 개인적인 기록도 좋지만 업계에서 이런 식의 활동과 기회를 많이 만드는 게 중요하다고 생각한다.

건축 사진가 관점에서 좋은 건축이란 무엇인가?

두 가지가 있다. 먼저, 건축주와 건축가가 아낌없이 투자한 건축물. 단순한 기술과 자본을 넘어서 설계력, 시공력, 애정과 관심을 쏟아부은 프로젝트를 보면 즐겁다. 또 하나는 사용자가 잘 갈고닦은 건물. 주인이 진심으로 사랑하는 건축물은 어딘가 부족하고 아쉬운 부분마저도 좋게 보이고, 실제로 더 좋아진다.