에르메스 재단이 조명한 감각의 풍경

에바 닐슨 개인전 <아스터>, 회화의 경계를 확장하다

에르메스 재단 '라 베리에흐(La Verrière)'가 선보이는 에바 닐슨 개인전 <아스터>. 폐허와 도시 외곽의 풍경을 주제로 한 회화는 조각, 디자인, 구조적 설치와 결합해 다층적인 전시 경험을 만든다. 회화라는 오래된 언어가 다시 숨 쉬는 순간을 포착한 전시를 소개한다.

에르메스 재단 ‘라 베리에흐(La Verrière)’의 시리즈 전시 <증강된 솔로(solos augmentés)>의 여덟 번째 주인공은 프랑스-덴마크 출신의 아티스트 에바 닐슨(Eva Nielsen)이다.

1983년생으로 2009년 파리 보자르 졸업 이후 해마다 적어도 한차례 이상의 개인전을 열며 프랑스 미술계에서 ‘풍경 회화의 새로운 해석자’로 불리기 시작했다. 올해엔 프랑스 최고 권위의 미술상 중 하나인 마르셀 뒤샹 상(Le Prix Marcel Duchamp) 후보에 오르기도 한, 앞으로 우리가 주목해야 할 작가다.

에바 닐슨의 회화적 시선

유리천장에서 쏟아지는 빛의 밀도에 따라 전혀 다른 공간을 연출하는 라 베리에흐의 투명한 구조물 안에서 에바 닐슨의 작품들은 새로운 유형의 풍경을 만들어낸다. 프랑스 외부에서는 처음으로 열리는 의미 있는 개인전일 수 있는 이번 전시 ‘아스터(Aster)’는 작가의 회화 세계를 보여주는 동시에 현대 미술의 새로운 언어를 모색하는 실험장으로 보이기도 한다.

라틴어로 ‘별’을 의미하는 ‘아스터’라는 제목처럼 유리천장을 가진 전시장의 독특한 구조와 작품들이 함께 호흡하며 회화, 조각, 디자인, 빛, 그리고 이를 감상하는 관객의 몸짓까지 하나의 별자리처럼 형성된 느낌이다. 은하처럼 구성된 풍경의 회화적 선언은 큐레이터 조엘 리프(Joël Riff)가 의도한 확장된 개인전 ‘증강된 솔로’ 콘셉트의 정점이자 에바 닐슨이라는 작가의 지난 15년이 응축된 시간의 층위로 해석할 수도 있겠다.

파리 동부 교외에서 태어나고 자란 에바 닐슨에게 다소 거칠고 소외된 모습의 외곽 풍경은 작가 활동에 지대한 영향을 미쳤다. 그렇게 버려진 장소와 산업 구조물의 잔재에서 예술적 재료를 길어낸다. 그것은 단순히 주제를 선택하는 문제라기보다 어디에서 어떤 시선으로 세상을 바라볼 것인가에 대한 작가의 철학적 태도에 가깝다. 파리 보자르 국립 미술학교(École des Beaux-Arts de Paris)에서 회화를 전공한 그녀는 졸업 후 회화라는 고전적 장르에 대해 질문을 던지기 시작했다.

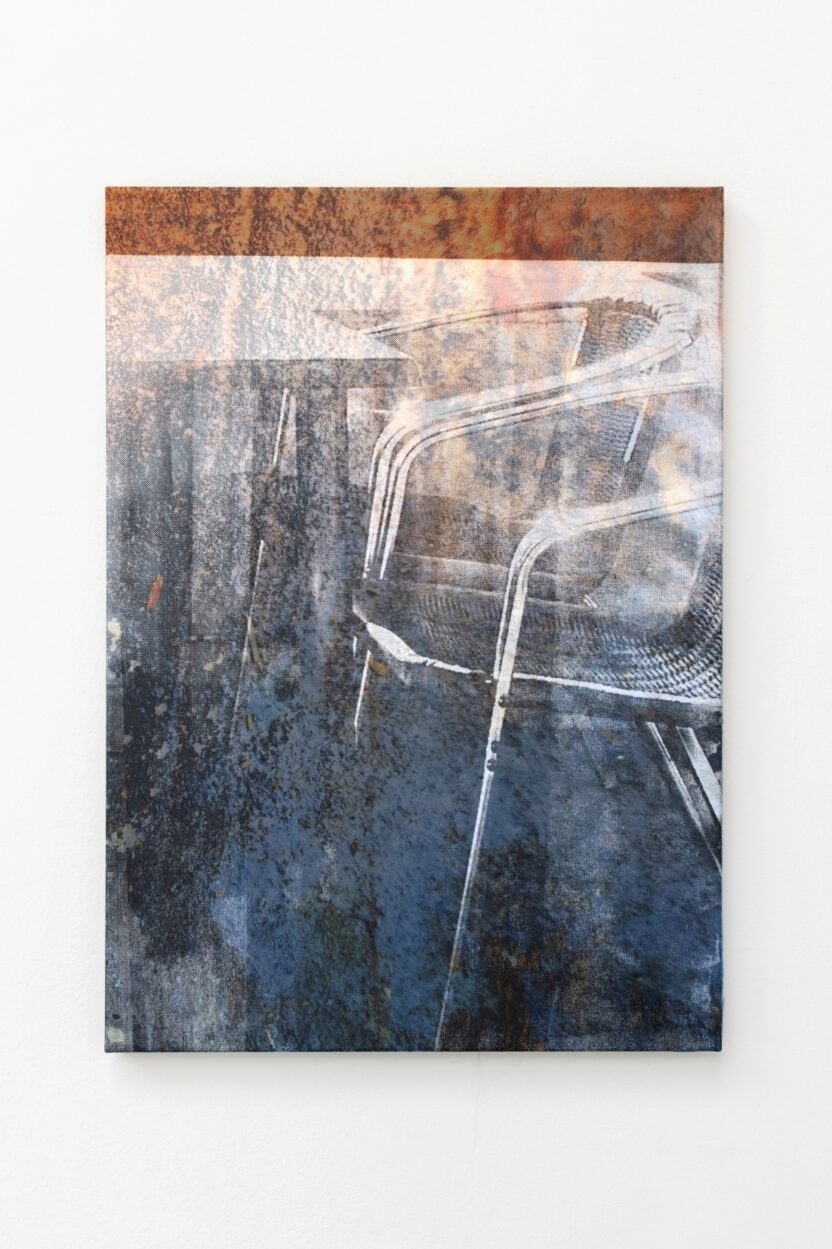

‘오늘날의 회화는 어떻게 살아남을 수 있는가?’라는 물음은 그녀를 실크스크린, 사진, 설치, 퍼포먼스 등 다양한 매체적 실험으로 이끌었다. 그러나 그 모든 과정의 끝에는 언제나 회화가 있었다. 아니, 회화로 돌아오기 위한 우회로였다고 해도 과언이 아니다. 그렇게 폐허 속에서 건져 올린 이미지들을 손으로 오염 시키고, 마스킹 기법으로 구조를 숨기고 드러낸다. 바닥에 펼쳐진 캔버스 위를 직접 걷고 움직이며 신체의 흔적을 남긴다. 그리고 이 모든 과정을 겹겹이 레이어링 한 뒤 다시 세워진 캔버스를 통해 ‘풍경’이라는 장르를 전복하고 재창조하는 복합적인 과정을 정립한다.

교차하는 시선들, 협업으로 완성된 풍경

이번 전시 ‘아스터’는 작가의 작업 세계를 가장 집약적으로 보여주는 무대가 되었다. 그녀는 이 전시를 위해 세 점의 대형 회화를 새로 제작했는데 이 작품들은 현재 작업실에서 물리적으로 허용 가능한 최대 크기이며, 각각은 물리적 공간을 넘어 시공간적 감각의 확장을 제안한다. 그중 ‘Doline Aster’는 암석의 침하로 인해 가라앉은 땅과 떠오르는 빛의 관계를 추적하는데, 작품을 가까이에서 보면 구조를 바라보고 있다는 착각에 빠지게 된다. 실크스크린으로 인쇄된 흔적, 유화의 질감, 사진에서 가져온 현실의 단면이 모두 물리적으로 충돌하면서 마치 지질학적 단면을 보는 듯한 압축감을 생성한다. 그러나 이는 단순한 시각적 자극을 넘어 풍경이라는 관념 자체를 해체하고 있다. 관람자의 시선은 하나의 지점을 고정하지 못한 채 끊임없이 진입과 후퇴를 반복한다. 그 과정에서 우리는 ‘본다’기보다 풍경 속에 ‘들어간다’는 느낌을 받는다.

큐레이터 조엘 리프는 이번 ‘증강된 솔로’에 세 명의 협업자를 선택했다. 미니멀한 금속 조각을 통해 구조적 질서와 저항의 제스처를 표현하는 독일 출신의 샬로트 포제넨스케(Charlotte Posenenske), 폐자재를 이용해 만든 가구와 조명으로 ‘도시의 잔해’를 시각화하는 벨기에 디자이너 아르노 으벨렌(Arnaud Eubelen), 그리고 조경과 도시계획의 경계를 넘나드는 스튜디오 에따블리스망(Etablissement)이 이들이다.

이들의 작업은 닐슨의 풍경을 도시적 생태적 시선으로 재배치한다. 특히 전통적 디자인의 기능성과 조형성을 넘어선 아르노 으벨렌의 오브제들은 금속 파이프, 폴리에틸렌, MDF 등 다양한 이질적 물성들은 재조합하여 그 자체가 도시적 시간성과 사회적 잔재를 느끼도록 한다. 도시 외곽의 버려진 공간과 산업 구조물을 주된 모티프로 삼는 에바 닐슨의 회화와 본질적으로 유사한 풍경을 다루며 남겨진 것들에 대한 미학적 재구성이라는 점에서 강한 연결고리를 형성하고 있다.

특히 이 둘의 작업은 매체 간 대화를 보여주는데, 닐슨이 창조한 이미지가 전시장에 설치된 으벨렌의 오브제와 만나며 2차원의 그림이 3차원의 오브제로 확장되는 경험을 선사하는 것이다. 관객은 닐슨의 회화를 바라보다 자연스럽게 으벨렌의 물질적 오브제인 가구와 조명을 조우하게 되며 이미지와 구조, 시각과 촉각, 상징과 물질 사이를 이동하게 된다. 가구들은 전시장 풍경의 일부분으로 존재하지만 실제로 앉거나 사용할 수 있는 기능성까지 자랑한다. 그렇게 보는 전시에서 그치지 않고, 만지고 느낄 수 있는 공간적 경험으로 확장된다는 점도 흥미롭다. 두 작가의 작업은 산업화 이후 남겨진 세계에 대한 조용한 기록이며, 그 잔해 속에서 미학적 가능성을 길어 올리는 태도로 해석된다. 그리고 그 교차점에서 관람자는 도시 속 자신을 새롭게 인식하게 된다.

‘아스터’는 에바 닐슨이라는 작가의 세계를 압축적으로 보여주는 전시인 동시에 회화가 오늘날 어떤 방식으로 살아남을 수 있는지를 보여주는 좋은 사례다. 그녀는 시선의 경계를 가르고, 주변의 감각을 중심으로 끌어들이며, 회화라는 오래된 언어에 새로운 가능성을 불어넣는 실험을 하고 있다. 그녀 덕에 우리는 라 베리에흐의 유리천장 아래 여러 점의 별을 보았다. 그것은 닐슨의 회화였고 초대받은 다른 작가들의 작품이었으며 동시에 우리 자신의 시선이었다. 그리고 그 사이에는 시간, 풍경, 그리고 자유가 존재한다. 이미지를 주로 다루지만 단순한 시각적 기호로서가 아닌 신체의 흔적이면서 사회의 지층이며 감정의 분화구로 사용되는 이미지들은 한 화면 안에서 한꺼번에 쌓이면서 시간과 충돌을 담아낸다. 그리고 그 충돌은 빛을 만들어낸다.

에바 닐슨이 의미하는 별은 하늘에만 있는 것이 아니다. 그녀의 그림 속에서 보여주려는 별은 땅에도 있고, 사람의 눈에도 있으며, 기억의 어딘가에도 있다. 그것은 중심이 아닌 주변에서, 고정이 아닌 이동에서 탄생한 별이다. 그 자체로서 존재의 자유를 드러낸다. 폐허를 아름답다고 말하지는 않지만 그 안에서 가능성을 본다. 무너진 구조물의 틈새에서 떠오르는 별빛을 그리고, 그 빛이 관람자의 눈에 닿는 순간을 작가는 믿는다. 바로 그 지점에서 회화는 다시 살아난다.

![[Creator+] 전자음악 작곡가 그레이코드, 지인: 소리로 시간을 건축하다 15 [Creator+] 전자음악 작곡가 그레이코드, 지인: 소리로 시간을 건축하다](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/20260211_153755.jpg)

![[Creator+] 그레이코드, 지인의 A to Z: 독일 ZKM 수상부터 페라리 12칠린드리 협업까지 16 [Creator+] 그레이코드, 지인의 A to Z: 독일 ZKM 수상부터 페라리 12칠린드리 협업까지](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/20260211_160408.jpg)