예술과 정치의 만남, 베를린 비엔날레 2025

폭력과 저항의 기억 위에 선 질문들

제13회 베를린 비엔날레가 ‘덧없음을 넘겨주다’를 주제로 2025년 6월 베를린 전역 4개 장소에서 열리고 있다. 인도 출신 큐레이터 자샤 콜라가 기획한 이번 비엔날레는 40개국 60여 명의 예술가가 참여해 정치적 저항, 검열, 군사화, 생태 위기 등 동시대 현실을 예술로 조명한다.

1998년부터 2년마다 열리는 베를린 비엔날레가 올해로 13회를 맞았다. 다양한 분야의 예술가, 이론가 및 관계자를 연결하고 시민들과 관람객과의 대화의 장을 열어주는 이 행사는 가장 실험적인 전시 형식을 위한 중요한 국제 아트플랫폼 중 하나로 굳건히 자리매김했다.

인도 뭄바이 출신의 자샤 콜라(Zasha Colah)가 큐레이터를 맡은 이번 비엔날레는 40개국에서 온 60명의 예술가의 170여 점의 작품을 선보인다. KW 현대미술연구소, 소피엔젤레, 함부르크 반호프 현대미술관, 그리고 이번 비엔날레를 통해 처음으로 소개되는 모아비트 지구의 레어터 슈트라세에 있는 옛 법원까지 총 네 군데의 장소에서 펼쳐진다.

네 곳의 전시장 모두 현재부터 통일 이후 독일 분단, 국가 사회주의, 바이마르공화국, 독일 제국에 이르기까지 때로는 폭력적이고 때로는 저항적이었던 양면적인 역사를 되돌아본다. 공간 구조에서 항쟁과 억압의 변화하는 역사를 증언하는 흔적을 발견할 수 있으며, 궁극적으로 예술가들이 각각의 건축물을 어떻게 활용했는지를 엿볼 수 있다.

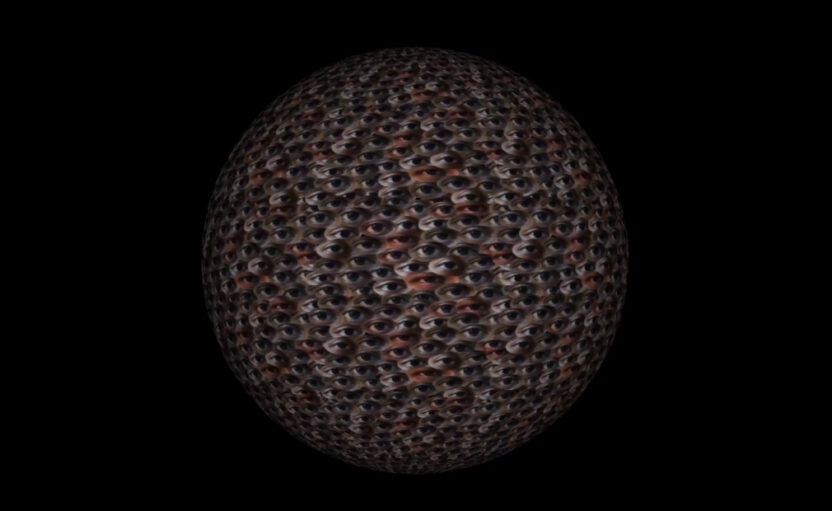

일시적인 덧없음에 대한 탐구는 올해 비엔날레의 출발점이 된다. 전시는 불의한 시스템의 법적 폭력에 맞서 자신만의 법을 정의하고 박해, 군사화, 생태학살의 상황에서도 사유를 지속하는 예술 작품의 힘을 다룬다. 따라서 ‘덧없음을 넘겨주다(das flüchtige weitergeben)’란 비엔날레 주제는 관객들을 향한 하나의 지침으로 이해할 수 있다. 전시는 일시적인 콘텐츠를 전달하고, 관람객은 여기서 얻어낸 문화적 증거를 가지고 도주하거나 전달하거나, 혹은 말할 수 있을 때까지 숨겨두는 등 스스로 일시적이고 덧없는 존재가 되라는 요청을 받는다.

한편, 이번 비엔날레를 상징하는 동물은 ‘여우’다. 큐레이터 자샤 콜라는 베를린에 서식하는 동물인 여우와의 만남을 통해 속임수, 기만, 위장의 기술을 뜻하는 ‘foxing’이라는 용어를 탄생시켰다. 유머를 포함한 시민 불복종의 표현 방식에 오랜 관심을 두어 온 그는 폭력, 군사화, 자의적 정의를 전시 전면에 내세웠다.

“억압적인 체제 안에서 새로운 형태의 항의를 발견하고 사람들이 새로운 메시지를 전달하는 방식에 관심이 많았습니다.“

자샤 콜라, 제13회 베를린 비엔날레 큐레이

KW의 다양한 부조리 연극

베를린 비엔날레의 핵심 전시장인 KW는 1991년 베를린 미테의 낡은 마가린 공장에 설립되었다. 베를린의 가장 진보적인 예술 실천의 장으로 발전한 KW는 국제적인 맥락을 의식하면서도 지역적인 맥락에 깊은 뿌리를 두고 있다.

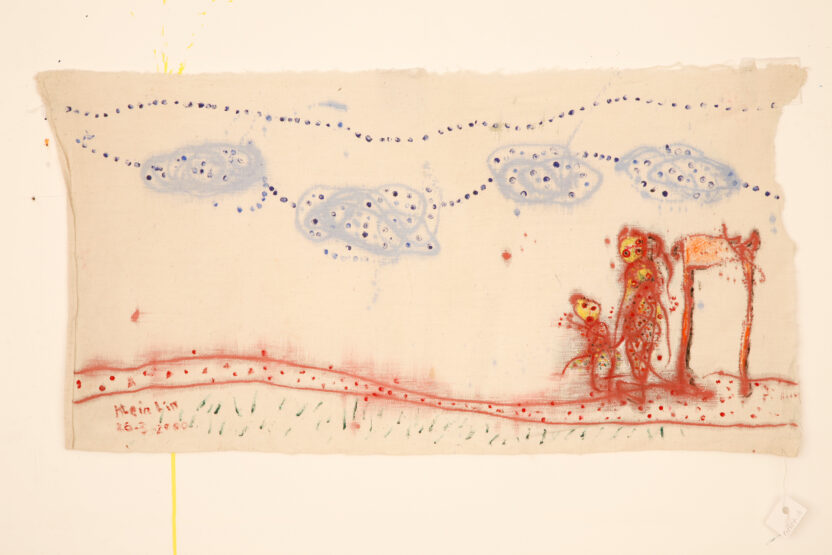

전시장에 들어서면 미얀마 출신 두 아티스트의 강렬한 영상 두 편을 지나게 되는데, 왼쪽은 흐테인 린의 작품이고 오른쪽은 그의 전 공연 파트너였던 차우 에이 테인의 작품이다. 수년간 투옥과 고문을 경험한 흐테인 린은 군부 독재 정권의 탄압에서 벗어나기 위해 노력했고, 그의 전설적인 작품에 대한 오마주를 파트너인 차우 에이 테인이 공연으로 무대에 올렸다.

에리카 고바야시의 황금빛 줄기에 비단 잉크로 그려진 벚꽃은 1930년대 일본의 팽창에 대한 열망과 핵의 위험에 직면한 벚꽃의 회복력을 연상시키며, 스티브 맥퀸의 용설란은 이 섬나라의 식민지 역사와 관련이 있다. 한나 회흐의 작은 꽃 장식(양피지에 그려진 금박, 수염 카네이션, 바위 장미)은 나치 시대에 그가 유배되었던 도시 외곽의 하일리겐제에 있는 정원의 문을 열어준다.

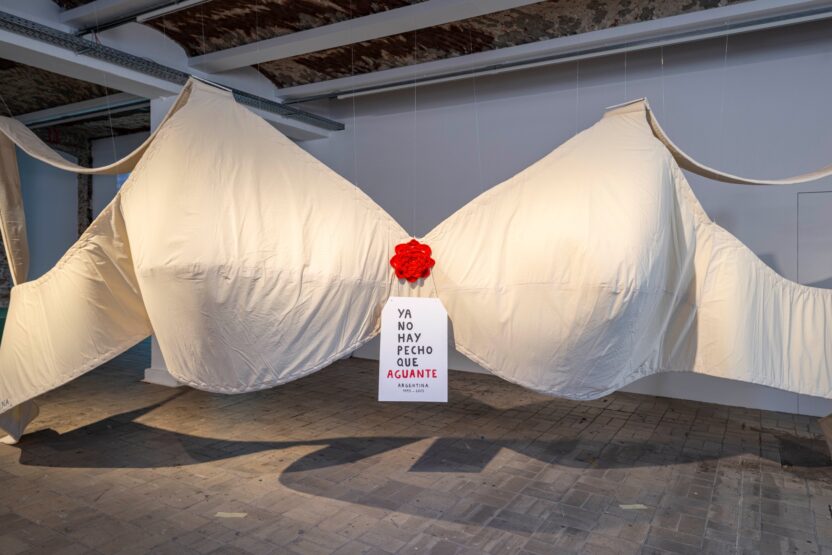

폴란드 단체인 아카데미아 루추도 1970년대와 1980년대에 국가에 항의하기 위해 공산당 본부 앞에서 반복적으로 비틀거리며 시위를 벌이는 등 연극적 요소를 차용했다. 1977년에 제작된 거의 3분 분량의 이 영화는 최고의 슬랩스틱 전통을 따른다. 아르헨티나 출신 작가 키키 로카는 위기에 “가슴을 바치겠다”고 선언한 당시 주 주지사의 말을 인용한 거대한 브래지어로 과장법과 코미디 수단을 사용했다.

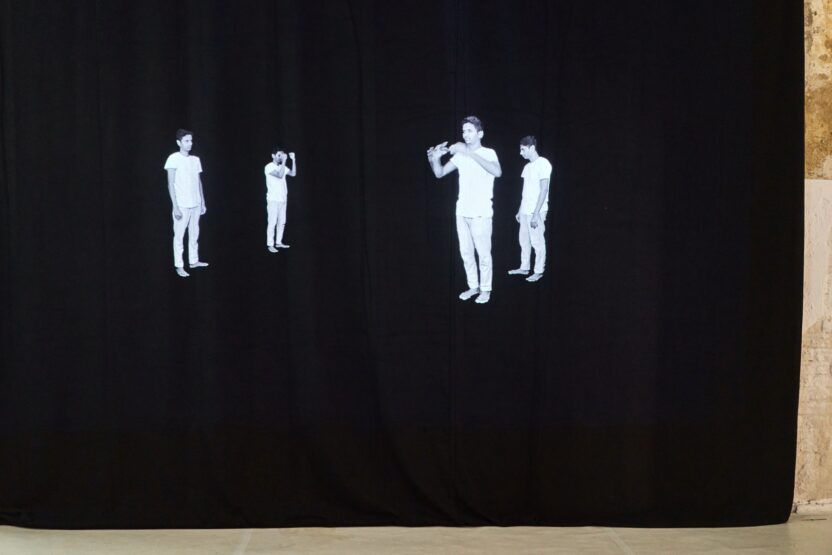

중국 출신 작가 한빙은 10년 전 평화적인 학생 시위가 유혈 진압된 베이징 톈안먼 광장에서 채소를 들고 걷는 퍼포먼스를 시작했다. 작은 카트에 양배추를 싣고 걷는 부조리한 몸짓은 군사화 또는 검열 시대의 특정 정치 현실의 부조리함을 풍자적으로 조롱한다. 이번 비엔날레 오프닝 퍼포먼스로 선보인 ‘양배추 걷기’는 오늘날 중국에서 자원이 부족한 사람들을 위한 주식으로서의 중요성을 언급한다.

조피엔젤레에서 만나는 베를린의 역사

조피엔젤레에서는 수십 년 동안 보수되지 않은 베를린 장벽의 모든 구멍을 통해 베를린의 혁명, 독재, 자유에 대한 이야기를 들려준다. 매우 어두운 공간과 매우 밝은 공간으로 나누어진 전시 공간은 카스트 제도에 맞서 싸운 인도 정치가이자 개혁가인 B. R. 암베드카르와 같은 인물이 곳곳에 남긴 미묘한 흔적과 숫자 코드, 다양한 장소에 다시 등장하는 예술작품으로 꾸며져 있다.

인도 출신 작가 아몰 K 파틸이 보여주는 미묘한 작은 뿌리는 확실히 수수께끼를 던져준다. 현재의 문화적 논쟁을 탭댄스 리듬으로 표현한 루지 마이어의 사운드 설치 작품도 인상적이다.

함부르거 반호프 현대미술관에 펼쳐진 샤머니즘

함부르거 반호프 현대미술관에서 가장 눈에 띄는 작품은 덴마크 출신의 한국계 작가 제인 진 카이젠의 대형 비디오 설치 작품 4점이다. 제주도에서 촬영한 이 작품은 산소 장비 없이 해조류와 성게를 채취하는 오랜 전통을 따르는 심해 잠수부인 해녀를 관찰한다. 나이 든 여성들은 보통 잠수하는 바위 위에서 샤머니즘 의식과 가정에서 사용하는 흰색 천을 접어 매듭을 짓는다.

그들은 두 번째 스크린에서 수중 동물처럼 천천히 움직이며, 세 번째와 네 번째 스크린은 유명한 제주 동굴의 클로즈업과 1945년 미군이 제주에서 제작한 선전 영화의 이미지를 보여준다. 유네스코 세계문화유산으로 등재된 제주는 한국의 민주화 운동, 현재 곳곳에서 군사화와 폭력으로 이어지는 권위주의적 남성 중심 정치에 대한 대안인 모계사회를 상징한다.

옛 법원에서 정의를 찾다

베를린 모아비트 지구에 1902년에 지어진 옛 북부 군 구치소 법원 건물이 예술을 위한 공간으로 개발된 것은 고무적이다. 독일 공산주의 운동의 상징적인 인물인 칼 리브크네히트(Karl Liebknecht)가 재판을 받은 곳이고 총알 자국들이 전쟁의 마지막 날을 증언하는 이 장소는 2012년부터 비어있었다.

이탈리아 출신 작가 안나 스칼피 에겐터는 당시 재판 서류들이 이 건물 지하에 보관되어 있는 것을 증명하듯 바닥에 뚫린 카메라를 설치하고 안경, 깃털, 붉은 깃발 등 리브크네히트의 소품으로 만든 설치 작품을 ‘코미디’라고 부른다. 살릭 안사리 작가는 결정적인 요소를 잘라낸 나무 위에 그림을 그려 ‘부재의 제단’을 만든 인도의 ‘불도저 사법’을 고발한다.

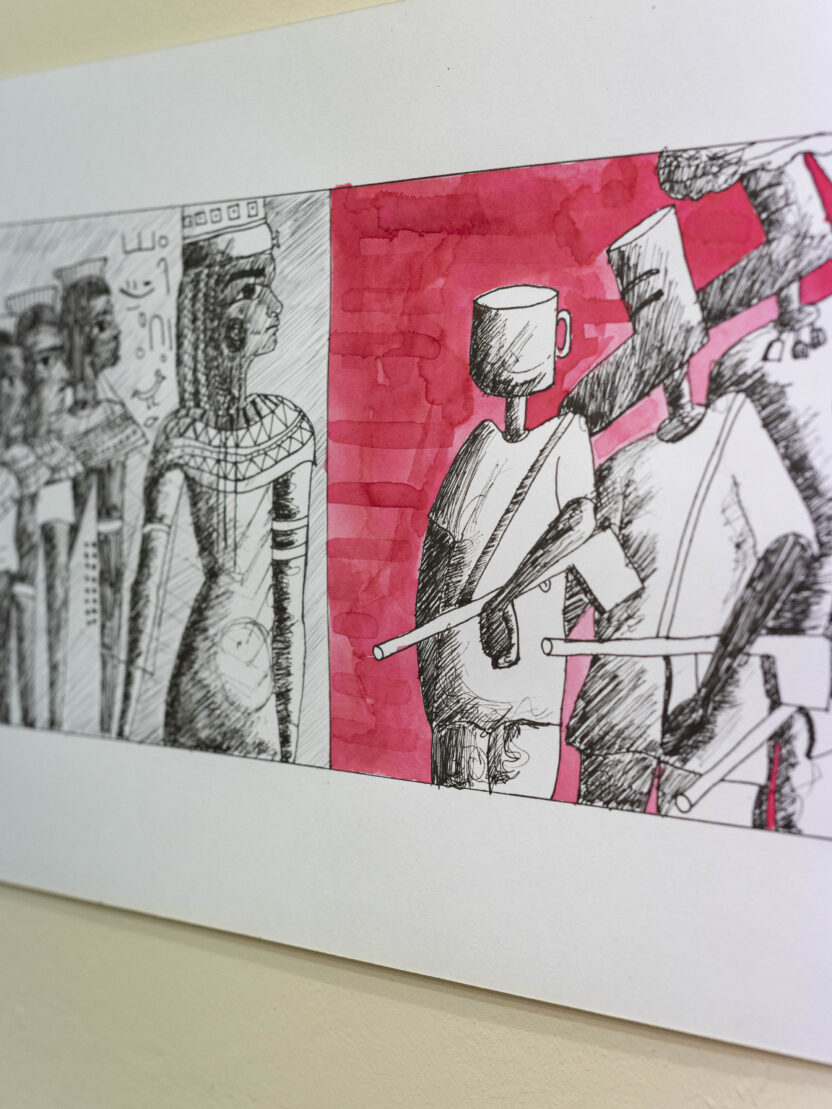

사이먼 바흐스무트는 1920년 존 하트필드와 루돌프 슐리히터를 독일군 모욕 혐의로 재판에 넘기고, 다다 전시회에서 장교 제복을 입은 인형에 돼지 가면을 씌웠다. 1995년 스레브레니차 학살(Srebrenica Massacre)을 회상하는 밀리카 토믹의 작품은 관람객들에게 고통스럽게 외치고, 진흙 파이를 만들어 꽃으로 장식한 헬레나 우암베베의 요리 스튜디오는 억압과 죽음, 인종 청소에 관한 이야기다.

제13회 베를린 비엔날레는 정의를 옹호한다. 큐레이터 자샤 콜라는 이스라엘 정책으로 인해 독일 기관을 보이콧하는 ‘스트라이크 독일’의 예술가들에게 독일에서 검열이 있다면 어떨지 질문한다. 비엔날레를 위한 그의 큐레토리얼 실천은 독일의 상황뿐만 아니라 그녀의 모국인 인도의 독재로의 회귀, 2021년 미얀마의 군사 쿠데타, 수단의 상황도 언급한다.