이탈리아 디자인의 혁명, 알키미아를 만나다

유쾌한 맥시멀리즘을 향한 열정

독일 베를린의 브뢰한 뮤지엄은 이탈리아 디자인 운동 ‘알키미아’를 조명하는 회고전을 개최 중이다. 멘디니, 소타스 등 거장들의 실험적 작품을 통해 포스트모더니즘 디자인의 탄생과 정신을 재조명하는 이번 전시는 오는 2025년 9월 7일까지 이어진다.

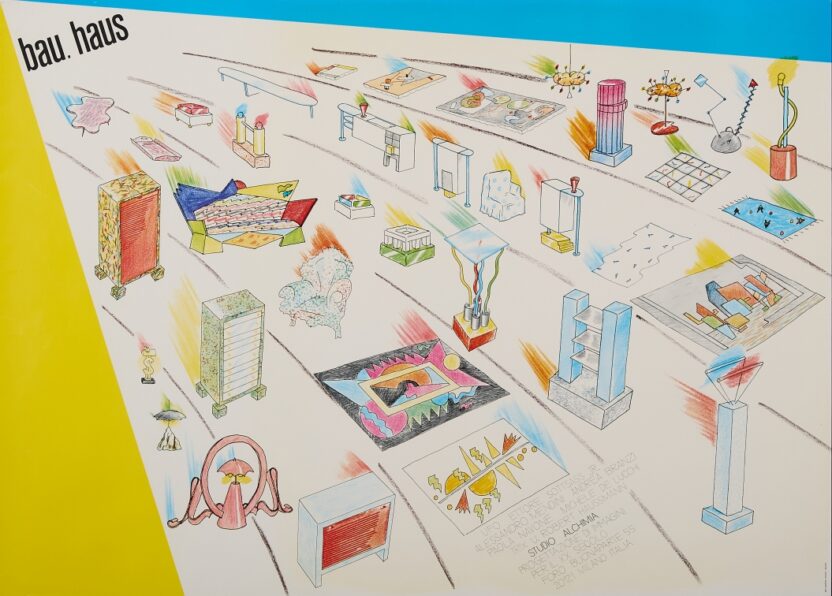

유겐트스틸 미술을 소개하는 미술관인 베를린의 브뢰한 뮤지엄에서 1970년대부터 80년대까지 이탈리아의 중요한 디자인 운동이었던 ‘알키미아(ALCHIMIA)’를 소개하는 회고전을 선보이고 있다. 알레산드로 멘디니, 에토레 소타스, 안드레아 브란지, 라포 비나치 등 이 시기 가장 중요한 디자이너들의 작품을 한자라에서 만나볼 수 있다. 바우하우스와 독일 모더니즘이 세기 전반의 이정표였다면, 알키미아는 세기 후반의 주요 전환점이다. 전시 제목에서 알 수 있듯이 알키미아는 이탈리아 디자인의 혁명일 뿐만 아니라 이탈리아 디자인은 알키미아를 시작으로 이탈리아의 국경을 넘어 디자인 전반에 혁명을 일으켰다. 1976년 알레산드로 게리에로와 그의 여동생 아드리아나가 밀라노에서 설립한 알키미아 그룹은 1960년대의 다양한 접근 방식을 완벽히 구현하여 국제적으로 큰 성공을 거두었다.

디자인에 반란을 일으키다

밝은 색상, 저렴한 소재, 약간의 아이러니는 알키미아를 상징한다. 밝은 색상이 눈에 띠지만 이토록 화려한 사물이 무엇인지 명확하게 알 수는 없다. 전후 이탈리아, 적어도 밀라노와 토리노를 경제 중심지로 하는 북부 지역에서 완전한 변화를 이끌었던 모더니즘은 1960년대에 접어들면서 평평해졌다. 독일과 달리 이탈리아의 68운동은 디자인에도 영향을 미쳤다. 학생 운동과 좌파와 우파의 테러가 유행어가 되면서 사회는 심각한 위기에 빠졌다. 1960년대 후반에는 Archizoom과 Superstudio와 같은 일련의 디자이너 그룹이 급속도로 발전하기도 했다.

이 아방가르드 집단은 기능주의와 근본적으로 결별함으로써 새로운 디자인 시대를 열었다. 디자이너들은 밝은 색상, 저렴한 소재, 약간의 아이러니를 통해 일상적인 물건을 도발적인 예술 작품으로 탈바꿈시켰다. 알키미아의 기본 원칙은 실용성을 희생하더라도 개성 있고 감각적인 오브제로 무분별한 대량 생산에 대응하는 것이었다. 알키미아의 선구력은 전 세대의 디자이너들에게 영감을 주었고, 디자인 역사의 전설이 되었다.

절망하지 않고 아름다움에서 새로운 힘과 회복력을 끌어낸다는 이념은 당시와 마찬가지로 오늘날에도 여전히 유효한 것이었다. 알키미아는 산업 생산을 넘어선 디자인을 과감히 시도하는 대담한 발걸음을 내디뎠으며 삶 전체가 하나의 예술 작품이 되기를 원했다. 이 그룹은 그들의 디자인을 통해 세상을 다른 방식으로 디자인하는 대항 현실을 전파했다. 그들은 실용성을 희생하더라도 산업 생산을 넘어 삶을 총체적인 예술 작품으로 변화시키고자 했다. 절망하지 않고 아름다움에서 새로운 힘과 회복력을 끌어낸다는 모토로 그들은 밝음과 색채, 미학으로 가득한 세상을 창조하여 다른 현실을 보여주려고 했다.

포스트모더니즘 정신의 탄생

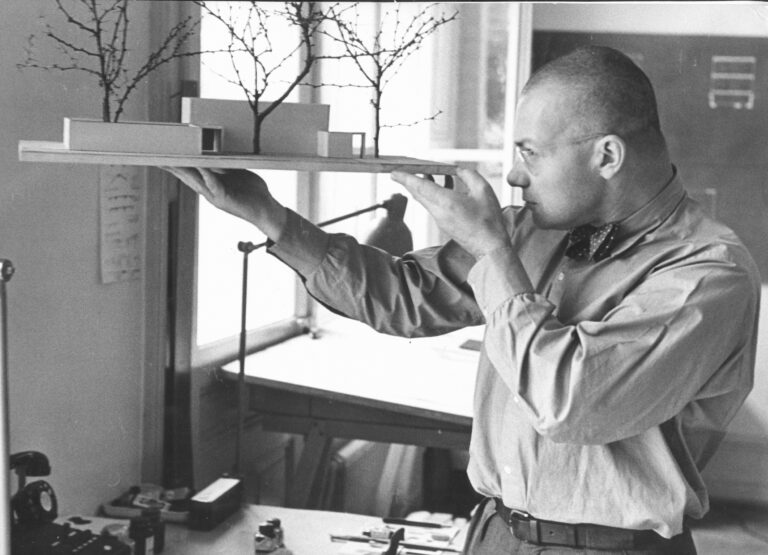

스위스 출신의 코스모폴리탄적인 큐레이터 프랑수아 부르크하르트는 전시 카달로그에서 “포스트모더니즘의 정신으로 탄생한 알키미아”가 이러한 역사적 맥락에서 탄생했다고 설명한다. 디자인계의 전설로 불리는 부르크하르트는 반세기 전인 1971년부터 1984년까지 서베를린의 국제 디자인 센터인 IDZ를 이끌며 산업계 기금을 지원받아 디자인이 실제로 무엇이고 국제적인 규모로 무엇을 성취할 수 있는지 이 반쪽 도시에서 최초로 선보인 큐레이터였다.

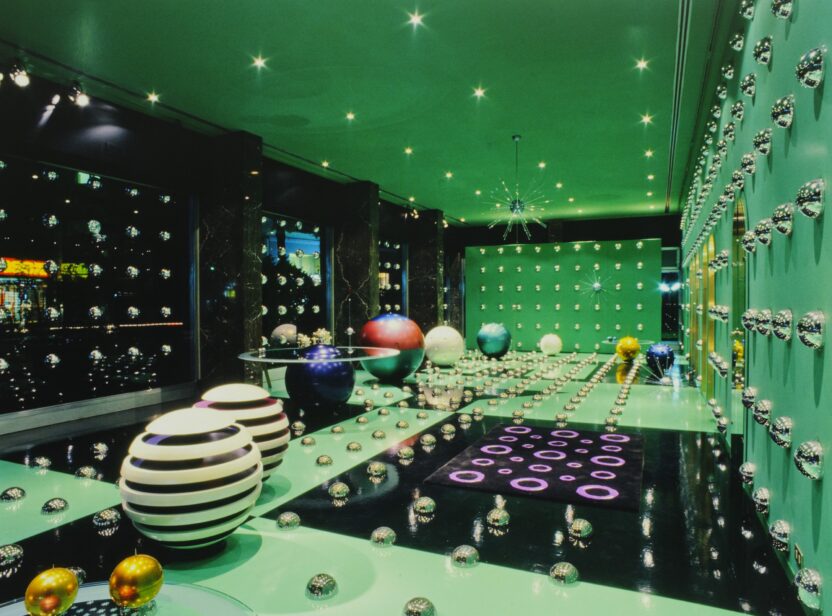

국제 디자인계를 강타한 알카미아의 영향으로 이탈리아 디자인은 몇 년 동안 트렌디한 가구 매장을 정복했다. 에토레 소타스는 가장 유명한 디자이너였고, 알레산드로 멘디니는 이 운동의 또 다른 수장이었으며, 미켈레 드 루치, 안드레아 브란지, 아킬레 카스틸리오니 등 많은 유명 인사들이 이 운동에 가담했다. 이들은 놀랍도록 비실용적인 선반과 사이드보드, 보기만 해도 불편한 의자, 밝고 인공적인 색상의 라미네이트 또는 흑백의 추상적인 패턴으로 덮인 의자를 디자인했다. 감히 아무것도 따를 수 없을 것 같은 찻주전자, 뒤틀린 플로어 램프, 대담한 사이드 테이블도 있다.

비금속을 금이나 은으로 바꾸려 했던 중세 연금술사들처럼 알키미아의 디자이너들은 프레스 판지, 합판, 합판과 같은 저렴한 재료를 의도적으로 사용하여 일상적인 물건을 밝은 색상과 약간의 아이러니를 가미한 도발적인 예술 작품으로 탈바꿈시켰으며, 1979년 알레산드로 멘디니의 ‘칸디시’ 소파처럼 현대의 추상성을 의도적으로 가지고 놀고 깨뜨리는 도발적인 작품도 탄생시켰다.

(우) Mobile infinito, 1981, Triennale Milano – Archivi, Foto: Frederico Manusardi

매우 시적인 순간

알키미아의 가장 큰 장점은 그 이전까지 지배적이었던 바우하우스 합리주의로부터 디자인 세계를 해방시키고 새로운 요소와 충동을 도입했다는 점이다. 브뢰한 뮤지엄의 디렉터 토비아스 호프만은 전시 서문에서 이러한 이탈리아 디자인 공세에 대한 독일의 공헌에 주목했다. 후자는 ‘바우 하우스’라는 아이러니한 제목으로 컬렉션을 디자인하거나 칸딘스키의 그림을 차용하여 패브릭 패턴으로 만들었다.

“무엇이든 가능하다”는 것이 포스트모더니즘의 구호였지만, 밀라노의 디자인 사무실처럼 일관성 있게, 동시에 공감할 수 있는 접근 방식으로 선포된 곳은 없었다. 왜 그럴까? 이탈리아 사람들은 매우 시적인 순간을 보냈고, 경제적 제약과 실용주의적 고려에서 벗어나 자유를 일관되게 실천했기 때문이다. 알키미아에게 사물은 ‘정상’과 ‘비정상’이 동시에 존재해야 한다는 이 그룹의 1984년 선언문에 따르면, 사물의 평범한 요소는 일상, 현실, 획일성의 필요성 속으로 흘러들어갈 수 있게 해준다. 비범한 요소는 그것을 습관에서 벗어나 예기치 않은 것, 우연, 차이, 위반과 연결시켜 준다. 이는 물질적으로뿐만 아니라 영적이고 정서적으로도 가능한 풍요로움을 그 존재 자체로 선포하는 이 눈부신 사물의 특성을 상당히 정확하게 묘사한 것이다.

디자인을 위한 디자인

이 풍요로움은 아마도 그룹의 오브제 프레젠테이션에서 가장 아름답게 표현되었을 것이므로 브뢰한 뮤지엄의 전시는 카탈로그에 표시된 일련의 밀라노 상점 창문처럼 디자인되어 들어가거나 만질 수 없으며 동시에 멀고도 가까운, 다가올 것들에 대한 약속이다. 당시 누군가는 이 물건들을 구입했을 것이고, 어느 다락방, 어느 지하실에서 원본이 다시 빛을 보기를 기다리고 있을지도 모른다. 본 전시는 그저 디자인이 되고 싶은 디자인의 세계에 흠뻑 빠져들기에 충분하다.