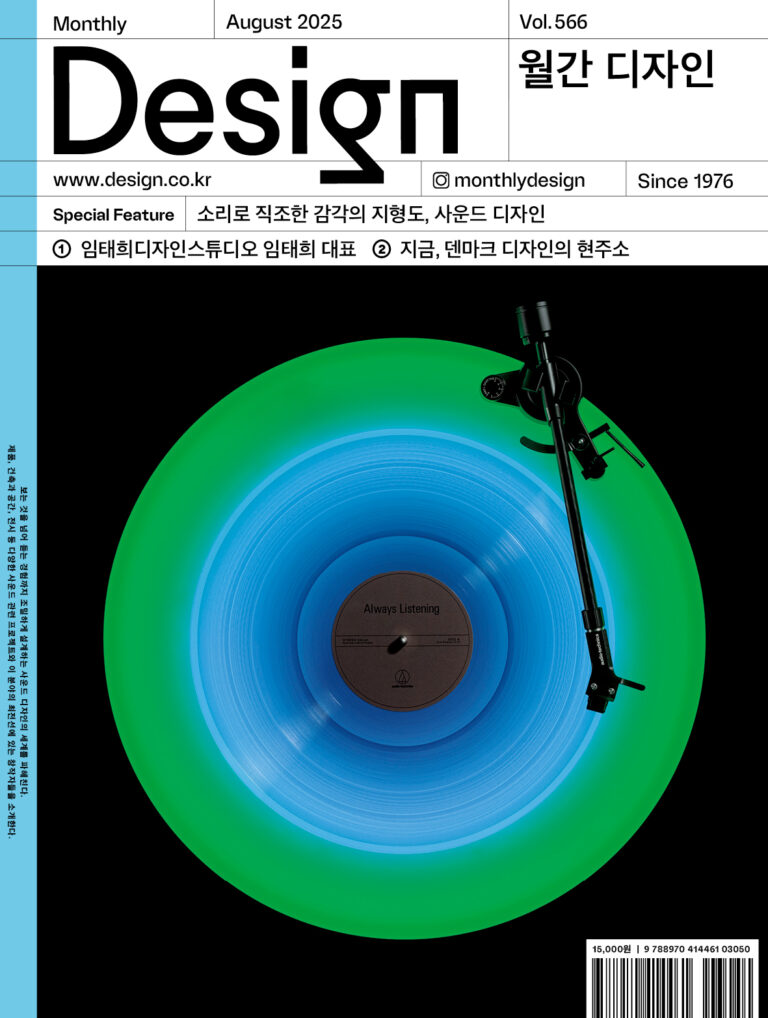

소리로 그린 감상의 지도

‘눈으로만 봐주세요.’ 동시대 예술의 지형을 가늠하기에는 턱없이 부족한 말이다. 지금 가장 감각적인 전시라고 회자되는 사례의 중심에는 ‘사운드 아트’가 있다. 관람객의 눈과 귀를 동시에 사로잡으며 감각의 위계를 뒤흔든다. 시간과 공간, 감각의 경계를 허물며 감상의 새로운 패러다임을 연 흥미로운 전시와 프로젝트를 모아 소개한다.

소리라는 예측 불가한 변수, 〈Feel the Sound〉전

소음과 음악의 경계는 어디쯤일까? 같은 음이라도 듣는 이에 따라 다르게 느껴지기 마련이다. 지금 영국의 복합 문화 공간 바비칸 센터(Barbican Centre)는 소리를 인식하는 방식에 근본적인 의문을 제기하는 전시 〈Feel the Sound〉를 열고 있다. 소리가 감정과 기억, 신체 감각을 재구성하는 과정을 탐구하고 그 결과를 11개의 인터랙티브 설치 작품으로 풀어냈다. 그런데 전시 장소가 예사롭지 않다. 건물 입구부터 공용 로비, 주차장, 야외 테라스까지 작품의 무대로 활용했다. 외부 소음에 그대로 노출된 공간이라 청음에는 부적합하지 않나 싶지만 전시된 작품의 면면을 들여다보면 수긍이 간다. 폐차를 개조해 만든 ‘조이라이드(Joyride)’는 바비칸 센터 지하 주차장에 자리 잡았다. 그 자체로 조각 작품이자 사운드 시스템이기도 하지만, 차에서 흘러나오는 레이브 음악에 맞춰 관객이 춤을 추기 시작하자 신나는 댄스 플로어로 탈바꿈한다. 서브컬처의 산실로 자동차가 지닌 문화적 의미를 조명한 것으로, 고정된 의미로 환원할 수 없는 음악의 역동성을 표현했다. 인터랙티브 사운드 설치 작품 ‘Un/bound’도 관객의 소란을 부추긴다. 전시실을 거닐다 보면 홀로그램 합창단을 만나게 되는데, 그 홀로그램 한가운데 선 관객은 합창단의 일원으로 거듭나게 된다. 기계적으로 반복되는 오디오 사운드 위로 자신의 목소리를 덧입혀 예측 불가한 소음의 변수를 만드는 것이다. 가변적인 소리의 에너지를 탐구하는 이번 전시는 콘서트, 상영회, 워크숍으로 변주되며 여름 내내 이어갈 예정이다.

기간 5월 22일~8월 31일

장소 바비칸 센터

참여 작가 호소이 미유Hosoi Miyu 외

사진 Thomas Adank ©Barbican Centre

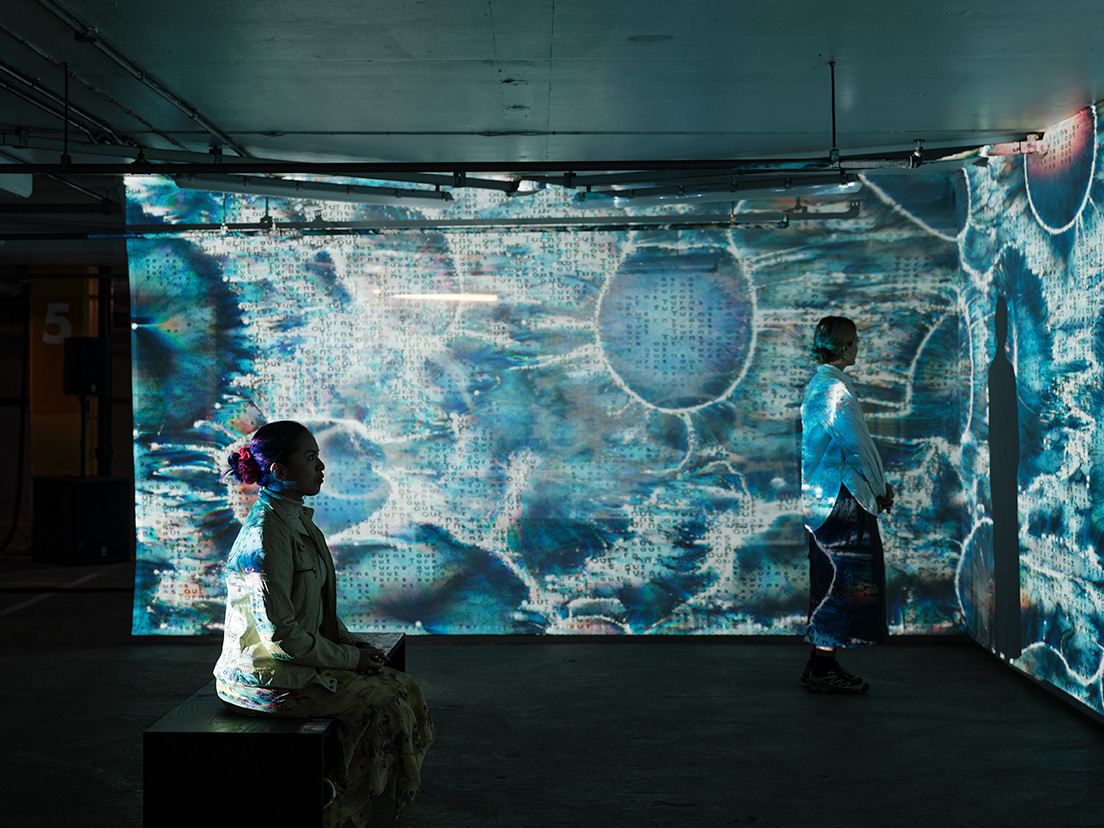

빛과 소리로 안내하는 감각의 세계, 〈베이스〉전

“빛과 소리는 유동적이기에 아름답다. 어떤 모습도 될 수 있고, 어디로든 스며들 수 있다.” 아카데미 수상에 빛나는 영화감독이자 전위적인 실험 예술가인 스티브 매퀸(Steve McQueen)의 말이다. 지금 스위스 바젤의 샤울라거(Schaulager) 미술관에서 매퀸의 개인전 〈베이스(Bass)〉가 열리고 있다. 빛과 소리의 물성이라는 모순된 주제에 천착해온 작가의 탐구 여정을 조망한다. 흥미로운 점은 오직 색과 소리로만 이루어진 작품에 공간이라는 물리적 실체를 덧씌워 변주했다는 것이다. 지난해 뉴욕 디아 비콘(Dia Beacon) 미술관에서 동명의 작품을 초연했는데, 이번 전시에선 미술관의 공간적 특성에 맞춰 이를 재구성했다. 관람객은 일순간 눈과 귀를 빼앗기며 즉각적인 몰입을 경험하게 된다. 천장부터 바닥까지 물들인 빛의 스펙트럼은 감지할 수 없을 만큼 서서히 변화한다. 공간 내부에서는 깊고 낮은 베이스 주파수가 울린다. 때로는 멜로디의 흔적처럼, 때로는 단일한 음처럼 들리는 소리가 크거나 작게 진동한다. 작품의 한 축을 담당하는 음악은 흑인 연주자들과 협업해 완성했다. 쏟아지는 빛의 스펙트럼과 공간을 울리는 베이스 사운드가 관람객을 비물질적인 감각의 세계로 안내한다.

기간 6월 15일~11월 16일

장소 샤울라거 미술관

참여 작가 스티브 매퀸

사진 Pati Grabowicz ©Steve McQueen

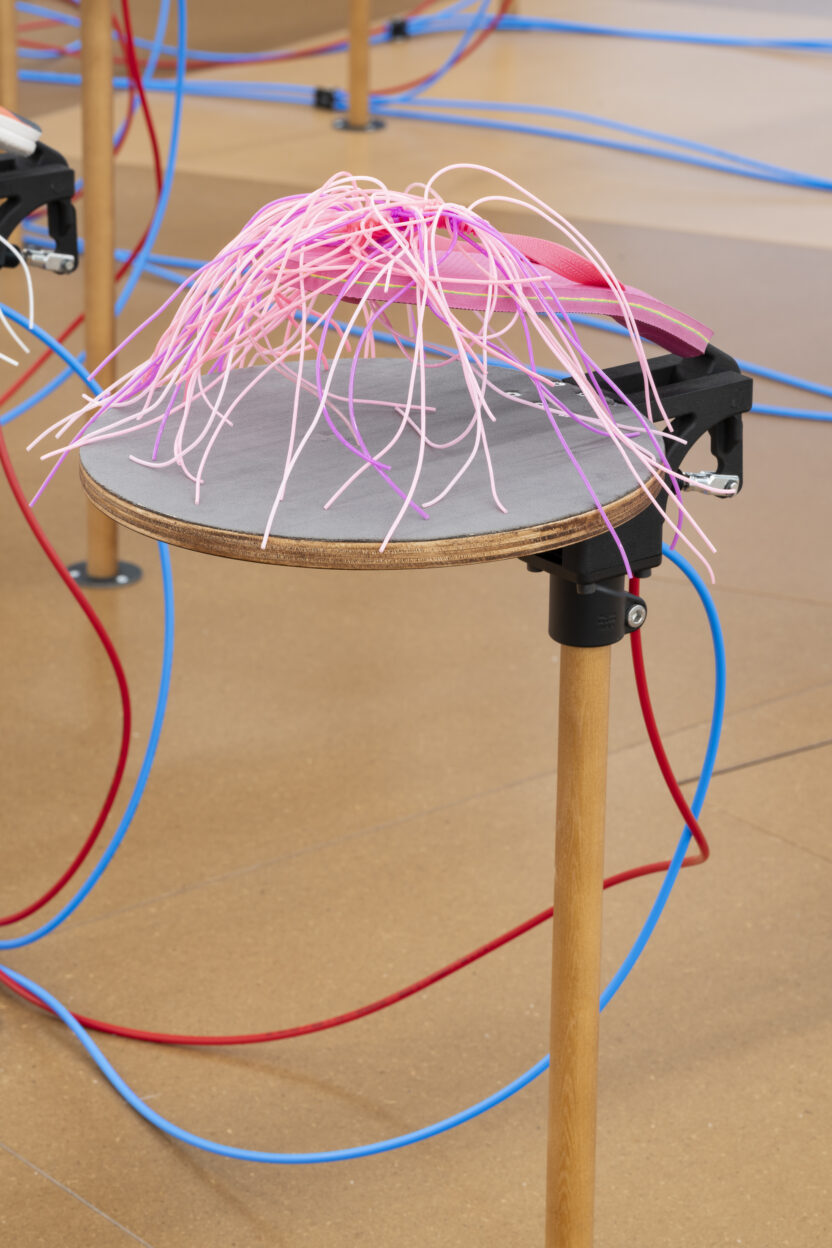

군중 속의 리듬, 〈For My Best Family〉전

누군가의 존재를 감지하는 방법은 생각보다 많다. 눈으로 보거나 손으로 만지지 않아도, 타인의 몸에서 흘러나오는 미세한 소리와 진동이 혼자가 아니라고 느끼게 한다. 메리엠 벤나니(Meriem Bennani)의 〈For My Best Family〉전은 ‘함께 살아가는 감각’을 일깨우는 자리였다. 현대사회의 분열된 관계에 대해 질문하는 작가는 미술관 메인 전시장을 전위적인 공감각의 무대로 삼았다. 전시실 1층에는 거대한 기계 장치가 들어섰다. 구조물 위에 부착된 것은 슬리퍼인데 그 개수가 200여 개에 달했다. 기계 내부의 전선과 연결된 슬리퍼가 물결치듯 움직이며 판자를 두드렸고, 그 즉시 공간 안팎으로 요란한 발소리와 진동이 일었다. 물론 이것은 우연한 소음이 아니다. 작곡가 레다 셴하지(Reda Senhaji)와의 협업으로 제작한 사운드 트랙으로 모로코 전통 음악에서 영감을 받았다. “음악이 연주되면 사람들은 박수를 친다. 박수 치는 타이밍은 어떻게 알 수 있을까? 일종의 본능이다. 군중 속에서 같은 리듬으로 호흡하며 공동체의 일부라는 걸 자각하는 것이다.” 한편 이 작업은 플라멩코의 ‘두엔데(Duende)’ 정신에 대한 오마주이기도 하다. 두엔데를 한마디로 정의하기는 어렵다. 플라멩코 댄서에게 깃든 영적인 힘을 뜻하기도 하고, 춤을 추며 접신의 경지에 오른 상태를 뜻하기도 한다. 주인 없는 발소리를 마주한 관람객은 온몸을 울리는 리듬에 몸을 맡기고 하나 됨을 경험했다. 현대 사회에 빛바래가는 공동체의 감각이 되살아는 순간이었다.

기간 2024년 10월 31일~2025년 2월 26일

장소 폰다초네 프라다(Fondazione Prada)

참여 작가 메리엠 벤나니

사진 Delfino Sisto Legnani ©Fondazione Prada

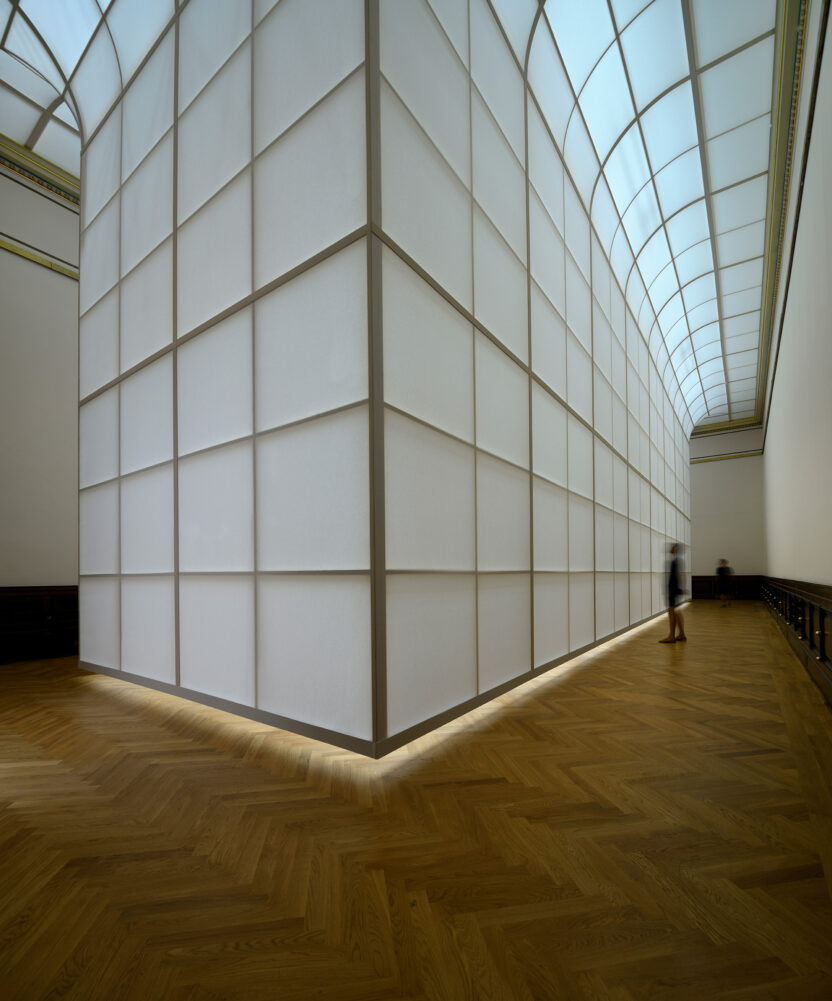

침묵과 정적의 성소, 〈Nave〉전

‘앰비언트 음악(ambient music)’을 아는가? 이름은 생소해도 들어보면 익숙하다. 전통적인 음악 문화에서 부수적인 것으로 취급받던 환경과 분위기를 강조하는 전자 음악의 일종이다. 이 장르의 선구자를 꼽자면 단연 브라이언 이노(Brian Eno)다. 밴드 프로듀서였던 그는 수시로 공항을 오가며 소음에 시달리던 끝에 명상과 휴식을 위한 음악을 만들기에 이르렀다. 비행기 이착륙 소리와 시끄러운 안내 방송으로부터 벗어날 수 있는 소리의 휴식처를 직접 마련한 것. 2023년 갤러리 루돌피눔(Galerie Rudolfinum)에서 열린 〈Nave〉전에서는 브라이언 이노의 음악이 성스러운 빛의 공간으로 승화된 모습을 마주했다. 사운드, 빛, 건축이 유려한 조화를 이루었던 이 전시는 디자이너 이르지 프르지호다(Jiří Příhoda)와의 협업으로 진행했다. 전시 제목인 ‘Nave’는 교회의 중앙 회랑부를 뜻한다. 실제로 성스러운 신전을 연상케 하는 공간에 프르지호다의 작품이 자리하고 있었다. 거대한 범선 형태의 구조물이 반투명한 천으로 감싸여 있었는데, 마치 유령선 같은 섬뜩한 분위기를 풍겼다. 바닥 위로 살짝 띄운 구조물은 쏟아지는 자연광 아래서 빛 위를 떠다니는 배처럼 보였다. 작품 주위로 경건한 성가와 앰비언트 사운드가 울려 퍼지며 고요한 침잠의 시간을 선사했다. 한편 전시장 내부에는 18개의 사운드 장치가 숨어 있었다. 관객의 움직임에 따라 변주하는 생성형 사운드가 반복되며 침묵과 소리, 나아감과 멈춤의 조화를 느끼게 했다. “예술은 정원 가꾸기와 비슷하다. 씨를 뿌린 뒤에는 그것이 어떻게 자라나는지 그저 지켜볼 뿐이다.” 쉼을 위한 여백으로 변모한 전시장에서 관람객 저마다의 사유가 발아하는 순간을 목도할 수 있었다.

기간 2023년 7월 20일~9월 24일

장소 갤러리 루돌피눔

참여 작가 브라이언 이노, 이르지 프르지호다

사진 Ondřej Polák ©Galerie Rudolfinum

ACC 사운드 랩이 내다본 듣기의 미래

오늘날 소리를 녹음하고 재생하는 일은 지극히 당연하게 여겨진다. 그러나 20세기 초만 해도 녹음은 일종의 혁명이었다. 시간을 거슬러 되살아난 소리는 새로운 상징을 부여받았다. 찰나가 지나면 영영 사라지던 것이 과거를 반추하는 매개체로 거듭났고, 아끼는 물건을 매만지듯 반복 재생하며 애정을 품는 대상이 되기도 했다. 이렇듯 소리는 기술 발전과 궤를 같이하며 사회·문화와 공명하는 상징으로 자리 잡았다. 그렇다면 미래의 듣기는 어떻게 변할까? ‘듣기의 미래’는 국립아시아문화전당(이하 ACC) 사운드 랩이 중장기 연구 주제로 삼은 명제다. 그렇다고 새로운 기술을 탐구하거나 사운드 아트의 내일을 논하는 건 아니다. 그보다는 오늘의 듣기가 어떤 미래로 이어질지 내다보는 시도에 가깝다.

중장기 프로젝트인 만큼 매해 질문의 범위를 한정한다. 2023년부터 2024년까지의 주제는 ‘도시’였다. 도시 소리 채집을 비롯한 다양한 연구 활동을 마친 뒤 그 결과를 전시로 선보였다. 3개의 영상 채널과 100여 개의 스피커로 이루어진 오디오 비주얼 작품은 7개월간의 연구 활동을 하나의 서사로 풀어낸 작업이었다. 사운드 설치 작품 ‘도시 조직에서의 속삭임’은 현대 도시의 사운드스케이프를 건축물로 치환했다. C자 형태로 쌓아 올린 스피커에서 소리가 울려 퍼지며 독특한 청각적 공간감을 형성했다. “관람객으로부터 종종 ‘무엇을 들어야 하나?’라는 질문을 받는다. 하지만 듣기는 특정 소리를 골라내는 게 아니다. 우리가 소리를 어떻게 경험하고 받아들이는지 반추하는 행위다.” 김광래 ACC 학예연구사의 말이다. 모두가 저마다 이어폰을 낀 채 ‘들을 것’과 ‘듣지 않을 것’을 취사선택하는 시대다. ACC 사운드 랩이 소리보다 듣기에 방점을 두는 건, 귀를 기울이는 행위야말로 단절을 극복할 수 있는 창구이기 때문이다. 이들이 내다본 듣기의 미래를 눈여겨봐야 하는 이유다.

웹사이트 acc.go.kr

사진 ©ACC

![[Creator+] 영화감독 이환: 독립 영화의 '실험'에서 상업 영화의 '협업'으로 나아가다 10 [Creator+] 영화감독 이환: 독립 영화의 ‘실험’에서 상업 영화의 ‘협업’으로 나아가다](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/20260225_074249.jpg)