균열에서 피어난 새로운 맥락, 〈유니 폼: 브로큰 트윌〉전

〈유니 폼: 브로큰 트윌〉전은 유니폼을 질서와 균열의 은유로 재해석하며, 다양한 작가와 시선을 통해 개인과 집단, 권력과 기억이 교차하는 동시대적 풍경을 보여준다.

지금 가장 동시대적인 패션 코드 중 하나는 ‘워크웨어’다. 실용성과 스타일로 소비되는 이 옷의 원형은 사실 우리 모두에게 익숙한 존재다. 교복, 군복, 제복처럼 누구나 한 번쯤은 입었던 ‘유니폼’이다. 그런데 유니폼은 단순히 주어진 옷이 아니다. 그 자체로 사회적이고 철학적인 의미를 품고 있는 것이다. 입는 순간 개인보다 집단이 먼저 드러나며, 개개인은 개성을 감추고 역할에 몰입하게 된다. 지난 9월 토탈미술관에서 열린 최철용의 개인전 〈유니 폼: 브로큰 트윌〉은 바로 이 지점에서 출발한다.

전시 기획은 단순한 시도에서 시작됐다. ‘옷’이 아닌 ‘옷의 개념’으로 현대미술 전시를 해보자는 것. 패션 디자이너이자 현대미술 작가인 최철용과 토탈미술관은 여기서 유니폼을 다시 생각하기 시작했다. 유니폼을 ‘하나(uni)’와 ‘형상(form)’으로 나누어 바라보고 그 틈에서 새로운 가능성을 찾아내기로 한 것이다.

이때 착안한 개념이 바로 ‘브로큰 트윌’이다. 유니폼 제작에 자주 쓰는 직조 방식으로, 반복되는 사선 무늬를 일부러 꺾거나 끊어 불연속적 패턴을 만든다. 질서 속에서 틈과 균열을 드러내는 이 기법은 전시 전체를 관통하는 은유로 확장됐다. 이러한 개념적 실험은 전시 형식에도 그대로 이어졌다. 이번 전시는 작업의 주체로서 ‘코어 그룹’을 꾸려 다양한 시선을 교차시키고, 개인전임에도 초대 작가들의 작품을 개입시켜 맥락의 층위를 더욱 풍성하게 만들었다.

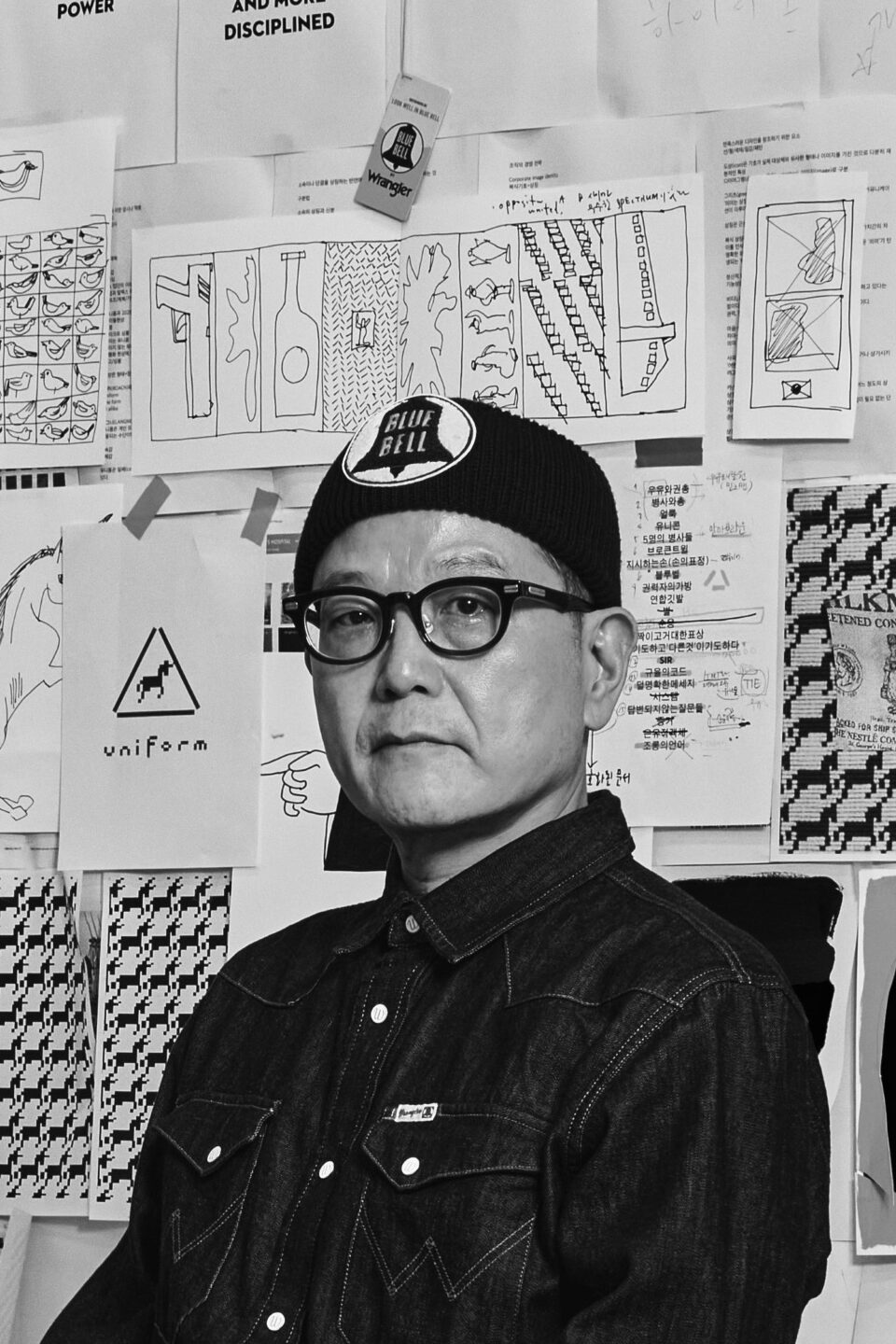

전시장에 들어서면 가장 먼저 마주하는 것은 ‘리서치 월’이다. 이번 전시가 형성되는 과정에서 쌓인 흔적을 모아놓은 자리로 치열한 준비 과정이 그대로 드러난다. 제복을 그린 그림, QR코드를 연상시키는 브로큰 트윌 도안, 수많은 스케치가 벽면을 가득 채운다.

한 층 내려가면 비로소 전시가 본격적으로 전개된다. 가장 먼저 보이는 것은 브로큰 트윌의 직조 방식을 시각적으로 풀어낸 최철용의 ‘질서의 농도’다. 이어지는 ‘심연을 향한 은밀한 항해: 12개의 이야기’에서는 집단적 질서와 위계가 어떻게 개인의 몸과 내면으로 스며드는지 탐구한다. 맞은편에는 교차하듯 안톤 셰벳코Anton Shebetko의 ‘우리는 여기 있었다’가 놓여 있다. 우크라이나 LGBTQ+ 군인들을 기록한 사진 연작으로, 군복과 위장은 제도가 부여한 정체성과 감춰야 하는 개인적 정체성 사이의 긴장을 드러낸다. 인물들의 얼굴은 대부분 가려져 있지만 이는 사라짐이 아니라 강력한 존재의 선언으로 다가온다. 세워진 모니터 속 등신대의 인물들은 마치 관객과 함께 같은 공간에 서 있는 듯한 기시감을 주며, 동시에 화면 사이사이로 보이는 최철용의 작품과 맥락을 교차시킨다.

유니폼이 지닌 억압성과 그 속에서 지워지는 개인을 떠올리며 한 층 더 내려가면, 전시의 중심에 자리한 최철용의 대형 설치 작품 ‘기억의 파편이 새기는 푸른 상흔’과 마주한다. 7개의 패널로 구성된 화면에는 유니콘 패턴, 권총, 우유와 우유병, 군인, 알마 브라운 색상, 브로큰 트윌 문양 등 상징적인 이미지들이 빼곡이 얽혀 있다. 서로 충돌하고 겹치며 만들어내는 긴장감은 개인의 기억과 사회적 경험 속에 남겨진 ‘푸른 상흔’을 은유한다. 유니폼을 통해 드러나는 신체와 지위, 폭력과 희망, 침묵과 욕망 같은 상반된 의미가 동시에 축적되고, 무너지고, 흩어지는 과정을 한 화면 안에 담아낸 것이다. 이 작품은 앞서 만난 안톤 셰벳코의 작품과 긴장을 이루며, 서로 다른 맥락이 교차하는 장을 만들어낸다.

그 밖에도 다양한 시선의 작품들이 전시에 힘을 보탠다. 문형민의 ‘교과서 프로젝트’는 교과서 속 인물을 바탕으로 만든 작은 나무 조각 시리즈로, 익숙한 얼굴을 낯설게 마주하게 한다. 히토 슈타이얼Hito Steyerl의 ‘뮤지엄은 전쟁터인가?’는 권력과 자본, 군사적 시스템이 얽히는 전장으로서의 미술관을 보여주며, 제도의 권위를 비판적으로 묻는다. 에밀리 브루 & 막심 마리옹Émilie Brout & Maxime Marion의 ‘진정으로 함께한 사랑’은 실제 연인의 삶을 촬영한 영상과 AI가 작성한 텍스트를 결합한 작업으로 인간적 친밀성과 기계적 언어가 교차하는 새로운 내러티브를 제시한다. 이처럼 전시는 ‘유니폼’의 맥락에서 출발해 일상의 균열로 확장된다.

모든 관람을 마치고 마지막으로 도착하는 곳은 ‘유니 폼 렉시콘’이다. 유니폼과 관련된 역사 자료, 개념, 이미지, 텍스트를 집약한 이 공간은 앞서 만난 작품들의 맥락을 정리해주는 일종의 사전이자 해설서로 기능한다. 긴장과 균열로 이어져온 전시는 이곳에서 비로소 하나의 흐름으로 수렴하며 마무리된다. 이 전시는 향후 국내외 다른 장소에서도 이어질 예정이다. 균열 속에서 새로운 가능성을 탐색하려는 이 시도는 앞으로도 끊임없이 변주하고 재직조되며 관객 앞에 또 다른 질문을 남길 것이다.

최철용

홍익대학교 패션대학원 원장

“유니폼이라는 물성을 예술 작품으로 전환하는 즐거움과 발견은 ‘브로큰 트윌’이라는 조직적·개념적 매개에서 비롯됐다. 브로큰 트윌은 패션과 미술 두 영역을 관통하는데, 일정한 사선이 반복적으로 깨지고 다시 이어지는 구조 자체가 규율과 균열, 질서와 떨림을 하나의 조직 안에 공존시키는 모델이었다. 패션에서는 독특하고 불규칙한 직조 패턴으로, 회화에서는 미묘하고 변형된 질감으로 드러나면서 서로 다른 매체와 표현 방식을 하나의 공통 문법으로 묶어냈다.”

신보슬

토탈미술관 큐레이터

“코어 그룹의 개입은 때로 의견 충돌과 긴장을 불러왔지만, 오히려 그 과정이 전시를 더욱 풍성하게 만들었다. 초대 작품이 더해지면서 전시는 단일한 시선을 넘어 서로 다른 맥락과 해석이 교차하는 장으로 확장될 수 있었다. 이 두 장치가 실제로 작동하며 ‘살아 있는 플랫폼’으로 자리 잡았다는 확신을 얻었을 때 가장 큰 성취감을 느꼈다. 전시란 완결된 답이 아니라 끊임없이 흔들리고 다시 짜이는 과정이라는 것을 새삼 확인할 수 있었다.”