고요를 심는 건축, 한가한 빌딩

건축은 언제나 주변과의 관계 속에서 존재한다. 주변에 볼거리가 부족한 환경에서 건축이 취할 수 있는 태도는 두 가지다. 스스로를 닫아 외부를 차단하거나, 혹은 적절히 열어 새로운 풍경을 제안하는 것. 이 사옥은 후자를 택했다.

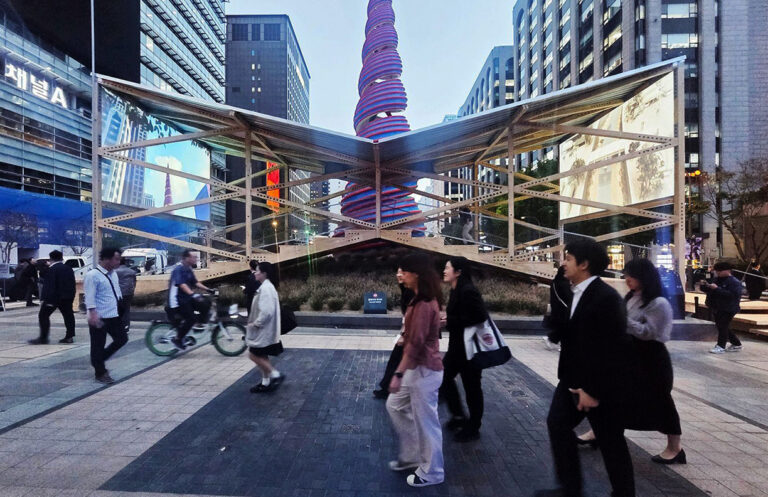

도시를 걷다 보면 아름답지 않은 동네를 마주할 때가 있다. 가로에 심드렁해 보이는 건물이 제각기 표정을 드러내는, 어떠한 분위기도 드러나지 않는 곳. 이번 프로젝트의 대지는 바로 그런 장소였다. 건축가는 이 거리에 3층 규모의 조명회사 사옥을 지으며 ‘적절한 관계 맺기’라는 해법을 택했다.

건축은 언제나 주변과의 관계 속에서 존재한다. 주변에 볼거리가 부족한 환경에서 건축이 취할 수 있는 태도는 두 가지다. 스스로를 닫아 외부를 차단하거나, 혹은 적절히 열어 새로운 풍경을 제안하는 것. 이 사옥은 후자를 택했다. 가로와 맞닿은 계단실은 전면창으로 크게 열어 외부와 소통하고, 머무는 공간은 시선의 높이에서 풍경을 부분적으로 차단하도록 했다. 테라스를 포함한 2, 3층의 열린 벽체는 1.9m 높이로, 사람의 눈높이를 살짝 넘어 외부를 부담 없이 걸러낸다. 벽체 위의 고창은 빛과 풍경을 끌어들이며 내부에 은은한 개방감을 더한다.

건축가는 건물의 양쪽 모서리를 비우고 그 자리에 자작나무 두 그루를 심었다. 내부 기둥 열은 자연스럽게 이 나무들을 향하도록 설계했다. 기다란 직사각형의 내부 통경축은 나무를 향해 시선을 유도하며, 시간이 흐를수록 자라나는 자작나무가 건축의 일부로 자리하게 된다. 창 너머로 가장 먼저 마주하게 될 풍경은 거리의 무질서한 건물이 아니라 고요히 자라는 나무다.

이 건물의 핵심은 ‘적절한 고요’다. 거리의 복잡한 표정 속에서 건물은 스스로를 과시하지 않는다. 외장 재료와 색채는 극도로 절제했고, 고창에는 한지 같은 질감의 블라인드를 설치해 확산된 빛만을 받아들이도록 했다. 내부에는 삼나무 기둥과 나무 마감의 싱크대를 오브제처럼 설치해 재료의 질감이 공간의 온도를 결정하게 했다.

건축가는 “거리의 소음을 잠시 멈추게 하는 조용한 풍경을 만들고 싶었다”고 말한다. 자작나무가 충분히 자라는 어느 날, 이 건물은 도시의 무표정한 가로 위에 고요함을 심은 풍경이 될 것이다.