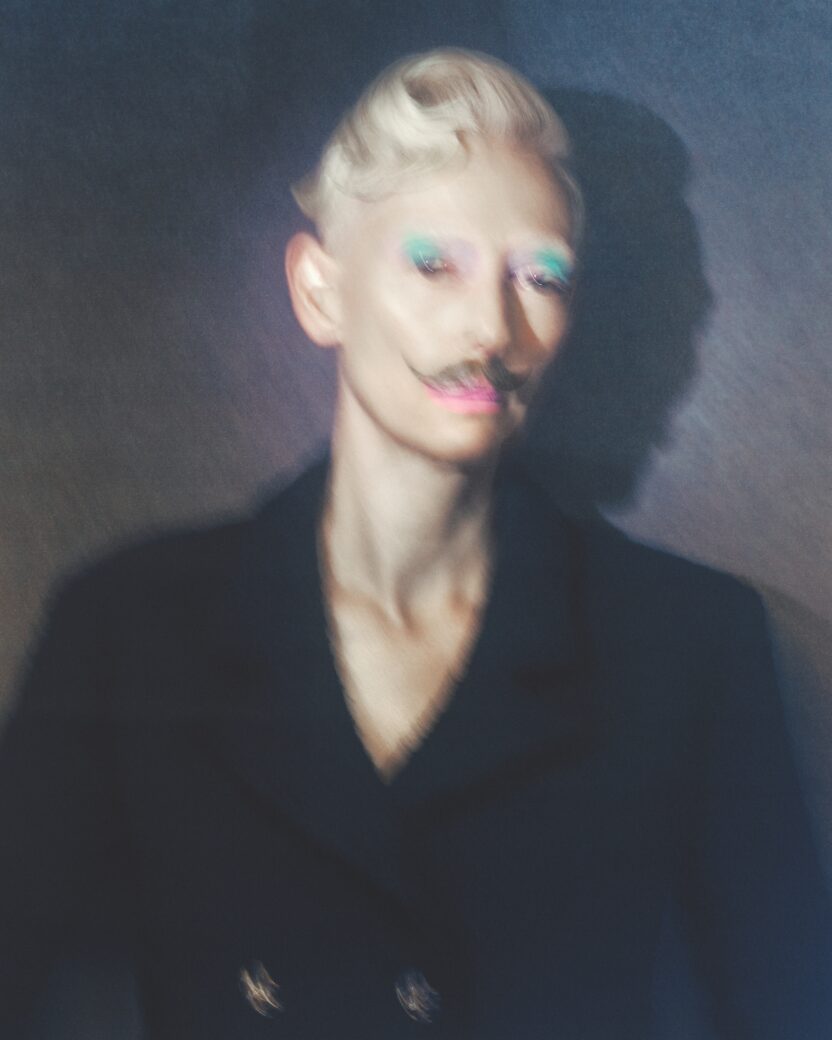

네덜란드 아이 필름뮤지엄, 틸다 스윈튼의 예술 세계를 전시하다

배우와 감독의 협업으로 완성된 영화의 예술, 〈Tilda Swinton – Ongoing〉

암스테르담 아이 필름뮤지엄의 전시 〈Tilda Swinton – Ongoing〉은 배우 틸다 스윈튼에게 헌정된 개인전으로, 영화 뮤지엄 최초로 ‘배우’라는 존재를 전시의 중심에 둔다. 단순한 회고전이 아니라 영화 제작의 구조를 해체하며, 배우와 감독의 협업을 하나의 예술 형식으로 탐구한다.

암스테르담에 위치한 영화 뮤지엄인 아이 필름뮤지엄(Eye Filmmuseum)의 전시장에 들어서면 관람자들은 낯선 질문과 마주하게 된다. 배우는 과연 누구인가? 그들은 단지 감독의 비전을 구현하는 도구인가 아니면 작품을 함께 만들어가는 공동 창작자인가?

틸다 스윈튼(Tilda Swinton)에게 헌정된 개인전 <Tilda Swinton-Ongoing>은 영화 뮤지엄 역사상 최초로 ‘배우’라는 존재 자체를 전시의 중심에 놓는다. 이는 단순한 회고전이라기 보다 영화 제작의 구조를 해체하고, 협업이라는 창작 방식을 하나의 예술 형식으로 제시하는 대담한 시도다.

협업이라는 철학

전시는 1980년대 데릭 저먼(Derek Jarman)와의 만남에서 출발한다. 저먼의 검은 타르 목조 주택 ‘프로스펙트 코티지(Prospect Cottage)’에서 시작된 9년의 시간과, 9편의 영화. 스윈튼은 이 시기를 “유치원의 모래 놀이터”와 같았다고 회상한다. 여기서 주목해야 할 것은 그 표현의 온도다. 영화감독과 신인 배우의 관계를 위계가 아닌 놀이와 실험의 장으로 기억한다는 것. 이는 스윈튼의 예술관 전체를 관통하는 핵심이다.

전시장에는 저먼과 스윈튼이 슈퍼8 카메라로 찍은 미공개 영상이 상영된다. 이 즉흥적 실험들이 어떻게 <잉글랜드의 마지막(The Last of England)>(1987)이라는 상징적 작품으로 진화했는지를 보여주는 병치는 창작의 본질에 대한 근본적 질문을 던진다. 완성된 작품과 그 이전의 과정 사이에 과연 어떤 위계가 존재하는가?

1994년, 저먼이 에이즈 합병증으로 세상을 떠난 해에 스윈튼은 33세의 나이에 43명의 친구들의 장례식에 참석했다. 이 거대한 상실은 그의 예술 세계에 깊은 균열을 남겼고, 동시에 새로운 창작의 동력이 됐다. 협업은 단순한 작업 방식이 아닌, 상실과 애도, 그리고 지속에 대한 태도가 된 것이다.

감각과 기억의 협업들

전시는 8명의 감독과의 협업을 통해 스윈튼의 예술 세계를 펼쳐낸다. 각각의 협업은 서로 다른 질감과 온도를 지닌다. 이를테면, 루카 구아다니노(Luca Guadagnino)와의 관계는 감각적 유대로 정의된다. 1994년, 데릭 저먼 심포지엄에서 만난 두 사람은 30여 년간 다섯 편의 영화를 함께 만들었다. 이번 전시를 위해 구아다니노가 제작한 은빛 조각과 단편 영화 <Camaraderie>(2025)는 그들의 관계를 하나의 오마주로 응축한다.

아피찻퐁 위라세타쿤(Apichatpong Weerasethakul)과의 작업은 또 다른 차원을 연다. 17년에 걸친 대화 끝에 완성된 <메모리아(Memoria)>(2021)는 명상적 탐색의 여정이었다. 이번 신작 <Phantoms>(2025)에서 위라세타쿤은 스윈튼의 스코틀랜드 가족 저택을 찾아가 유령과 조상의 존재를 포착한다. 두 사람이 공유하는 ‘꿈의 친구’라는 우정의 표현은 그들의 협업이 현실과 환상, 과거와 현재의 경계를 자유롭게 넘나드는 특별한 교감임을 암시한다.

올리비에 사야르(Olivier Saillard)와의 협업은 의상이라는 매개를 통해 정체성의 문제를 탐구한다. 신작 <A Biographical Wardrobe>(2025)에서 스윈튼의 ‘옷장’은 단순한 의상 컬렉션을 넘어선다. 조상들의 의복, 영화 속 의상, 공적 무대의 복장 그리고 사적 삶의 옷들이 뒤섞인 이 공간은 일종의 전기적 아카이브다. 스윈튼은 일종의 살아 숨 쉬는 매개자로서 역사와 허구, 공과 사를 자유롭게 오간다. 패션 역사학자 사야르는 스윈튼의 몸을 통해 의상에 생명을 불어넣고, 스윈튼은 그 옷들을 통해 자신의 복수적 정체성을 드러낸다.

조안나 호그(Joanna Hogg)와의 작업은 사적이면서도 실험적이다. 1972년 보딩스쿨에서 만난 두 어린 소녀는 50여 년 후 <디 이터널 도터The Eternal Daughter>(2021)에서 1인 2역으로 모녀를 동시에 연기하는 전무후무한 시도를 완성한다. 이번 전시에 소개된 <플랫 19(Flat 19)> 작업은 1983년 스윈튼이 살았던 런던 아파트를 다층적 미디어 설치로 재구성한 작품이다. 이는 단순한 재현이 아니라, 데릭 저먼을 만나기 직전의 시간, 즉 한 예술가가 형성되기 직전의 공백을 포착하려는 시도다.

행위로 드러낸 예술

전시의 한 섹션은 스윈튼의 라이브 설치 작업 <더 메이비(The Maybe)>에 할애된다. 1995년 런던 서펜타인 갤러리에서 처음 선보인 이 작업에서 스윈튼은 유리 상자 안에 누워 잠을 자는 퍼포먼스를 했다. 일주일간 22,000명이 방문한 이 퍼포먼스는 단순 행위 예술을 넘어 스윈튼의 예술관을 가장 순수하게 드러낸다.

공공장소에서 잠드는 행위는 스윈튼에게 병상에서 친구들을 지키며 밤을 새우던 기억의 소환이다. 하지만 스윈튼에게는 깨어날 수 있는 가능성이 있다. 친구들에게는 불가능했던 이 재생의 가능성 앞에서 작업은 애도의 제스처가 되고, 동시에 삶에 대한 긍정이 된다. 관객들은 유리 너머로 그를 본다. 손을 뻗으면 닿을 듯하지만 결코 닿을 수 없는 거리. 이는 영화 스크린 속 배우와 관객의 관계에 대한 메타적 성찰이기도 하다. 2013년 뉴욕 MoMA에서 열린 재공연은 아무런 사전 공지 없이 3개월간 불규칙적으로 진행됐다. 작품은 완결되지 않고, 시간과 장소를 달리하며 변주된다.

전시가 던지는 질문들, 배우라는 아티스트에 대하여

이 전시의 가장 급진적인 지점은 배우를 수동적 재현자가 아닌 능동적 창작자로 재배치했다는 것이다. 영화사는 오랫동안 감독 중심의 서사로 쓰여왔다. 작가주의 이론은 감독을 작품의 단독 저자로 상정하고, 배우는 그 비전을 구현하는 도구로 취급해왔다. 그러나 스윈튼의 작업 방식은 이러한 위계를 전복한다.

전시 곳곳에서 반복되는 키워드는 ‘공동 저작’, ‘교환’, ‘대화’, ‘신뢰’다. 스윈튼은 모든 창작 프로젝트를 협업적 노력의 산물로 본다. 역할의 경계가 흐려지고, 아이디어가 함께 진화하는 끊임없는 대화의 과정. 이는 단순한 수사가 아니라, 구체적인 작업 방식으로 실천된다. 짐 자무시(Jim Jarmusch)는 영화 제작을 마치 밴드 멤버들과의 잼 세션처럼 즉흥적이고 유연한 방식으로 진행한다. 팀 워커(Tim Walker)는 스윈튼의 개인 의상 컬렉션에서 영감을 받아 사진을 찍는다. 산드로 코프(Sandro Kopp)는 20년 가까이 스윈튼을 비롯한 주변 인물들의 눈을 그리며 그들의 삶을 기록한다.

이러한 협업의 구조를 전시로 가시화한다는 것은 영화라는 매체의 본질을 다시 질문하는 일이기도 하다. 영화는 단일한 비전의 산물인가 혹은 복수의 목소리가 교차하는 장인가? 배우의 몸과 목소리는 감독의 의도를 전달하는 매체인가 아니면 그 자체로 창작의 주체인가?

스윈튼은 이 질문들에 대해 명확한 입장을 취한다. 그에게 영화는 탐구와 실험, 애도의 공간, 그리고 예술적 교류와 성찰, 저항의 장이다. 이야기를 전달하는 매체가 아니라, 존재와 관계를 실험하는 공간인 것이다. 이러한 태도는 그가 선택하는 프로젝트들의 성격에서도 드러난다. 상업 영화와 실험 영화, 패션 화보와 미술관 퍼포먼스를 자유롭게 넘나드는 그의 이력은 예술적 위계를 거부하는 태도의 결과다.

미래를 향한 신뢰의 몸짓

전시의 마지막 공간에서 우리는 다시 처음의 질문으로 돌아온다. 이 전시는 무엇을 기념하는가? 과거의 업적인가, 현재의 관계인가, 미래의 가능성인가? 전시는 이를 현재의 모임이자 축하의 자리, 미래를 향한 신뢰의 몸짓이라 정의한다. 여기서 핵심은 ‘신뢰’라는 단어다. 저먼과의 초기 작업에서 시작된 이 신뢰는 시간이 흐르며 더 많은 아티스트와의 네트워크로 확장했다. 그리고 이 신뢰는 단지 과거의 작업을 회고하는 데 머무르지 않는다. 오히려 그것은 미래의 협업을 가능하게 하는 토대가 된다.

팀 워커의 <The Tree>(2023)에서 스윈튼은 가족의 의복과 자신의 현대적 아카이브를 융합한 의상을 입는다. 이는 우리 모두가 하나의 긴 계보, 더 큰 전체의 일부임을 상기시킨다. 우리가 사용하는 물건들, 거주하는 집과 지구는 결국 다음 세대에게 잠시 빌려 쓰는 것이다. 이러한 시간적 연속성에 대한 감각은 스윈튼의 협업관을 더 넓은 맥락에 위치시킨다. 협업은 단지 동시대 아티스트와의 관계가 아니라 과거로부터 물려받고 미래로 전달하는 하나의 긴 대화다.

아이 필름뮤지엄이 처음으로 배우에게 헌정한 이 전시는 영화와 예술의 창작 구조를 다시 사유하고, 협업의 가능성을 예술적 형식으로 제시하는 실험이다. 배우는 더 이상 감독의 비전을 전달하는 매개가 아니라, 작품을 함께 만들어가는 공동 저자다. 그리고 이러한 인식의 전환은 우리가 예술을 대하는 태도 전체를 재구성할 가능성을 연다.

전시장을 나서며 관람자들은 새로운 질문들을 안고 돌아온다. 창작에서 진정한 협업이란 무엇인가? 아티스트의 정체성은 어디까지 개인적이고, 어디서부터 집단적인가? 그리고 우리는 어떻게 신뢰를 바탕으로 한 창작 공동체를 만들어갈 수 있을까? 틸다 스윈튼 개인전은 이러한 질문들을 던지며, 호기심과 연대가 이어지는 영화의 여정으로 우리를 초대한다.