잡지가 창간 100주년을 기념하는 특별한 방법

상상력, 유머, 시대정신이 교차한 100주년 기념 프로젝트의 의미

1925년 창간 더 뉴요커(The New Yorker)는 풍자와 상상력으로 시대를 비춰온 잡지다. 100주년을 맞은 지금, 사진보다 일러스트를 고수해온 전통 속에서 그들의 유머와 예술적 감각이 다시금 주목받고 있다.

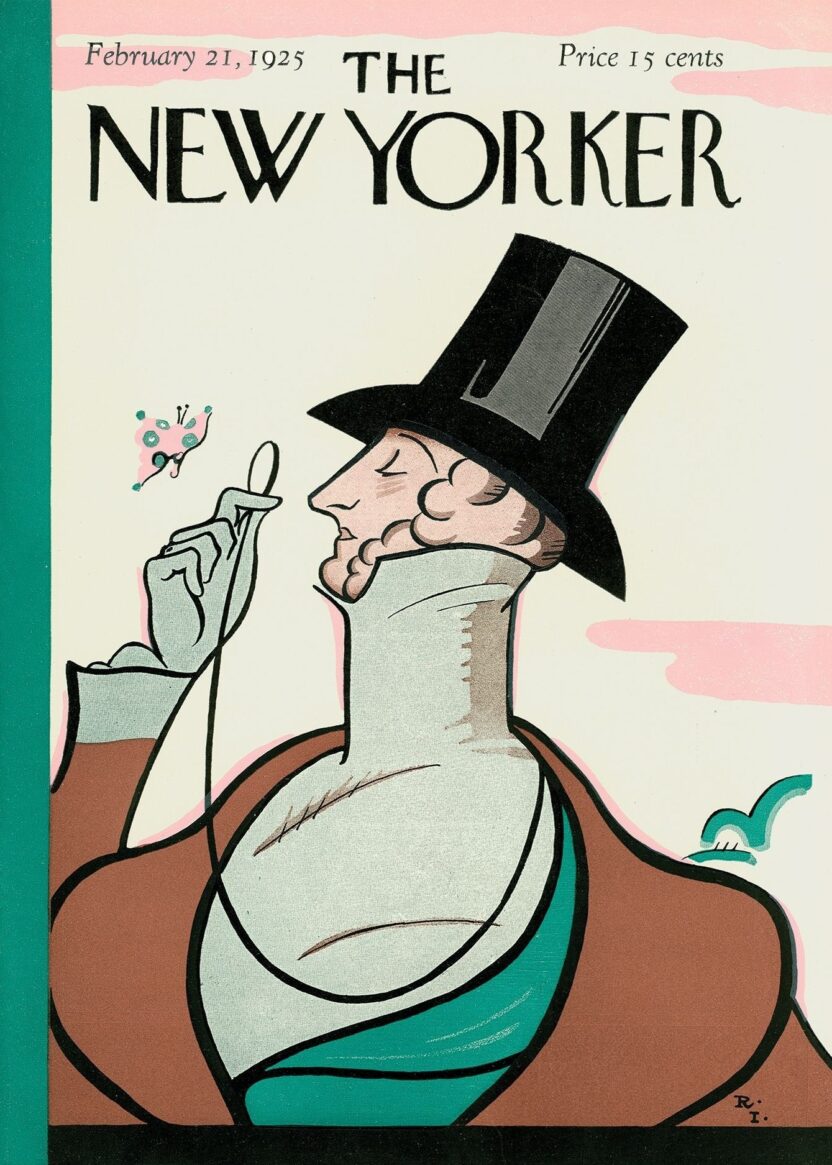

더 뉴요커(The New Yorker)는 뉴욕 타임스의 기자였던 해럴드 로스(Harold Ross)와 아내 제인 그랜트(Jane Grant)에 의해 1925년 창간되었다. 에세이, 풍자만화, 시, 소설 등 다양한 장르를 아우르며 100년 동안 시대의 흐름을 반영해온 이 잡지의 가장 큰 특징은 바로 ‘표지’였다. 그야말로 상상력과 은유로 가득한 펜과 붓의 세계였기 때문이다. 자유의 여신상이 외줄 위를 걷는 것으로 표현된 정치적 은유, 유쾌한 뉴욕 거리 풍경, 몽상에 잠긴 고양이 등과 같은 예술적인 상상력이 담긴 작품이 표지로 등장하며 독자들의 이목을 집중시켰다.

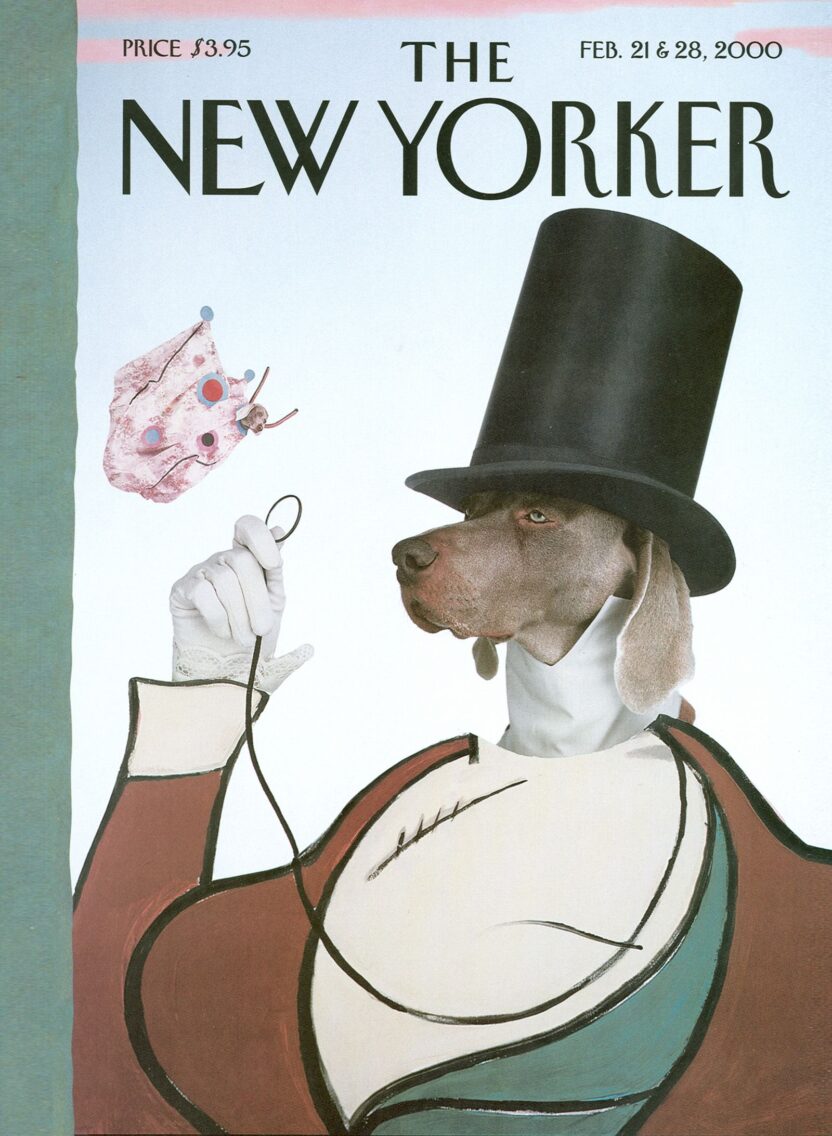

그동안 뉴요커의 표지에 사진이 등장한 적은 단 한 번뿐이었다. 2000년 창간 75주년을 기념해 ‘개의 동반자’로 불리는 미국의 사진작가 윌리엄 웨그먼(William Wegman)이 자신의 반려견을 뉴요커의 상징적인 마스코트인 ‘유스터스 틸리(Eustace Tilley)’로 분장시킨 것이었다. 그만큼 뉴요커는 사진보다는 일러스트레이션과 그래픽 아트의 미학을 고수했던 매체였다.

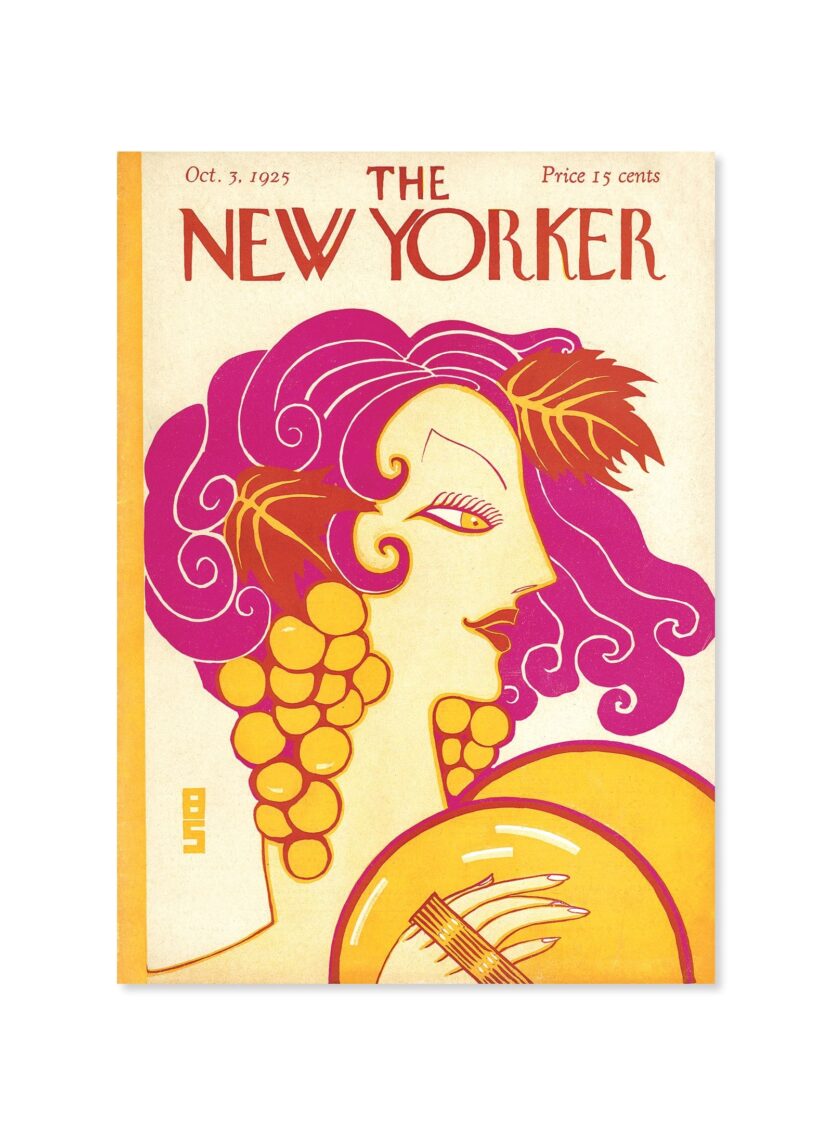

유스터스 틸리는 뉴요커 창간호 표지에 처음 등장한 인물로, 잡지의 첫 미술감독이자 일러스트 작가였던 리어 어빈(Rea Irvin)의 손에서 탄생했다. 실크해트에 높은 칼라의 재킷을 착용하고 외안경을 통해 나비를 유심히 보는 우아한 신사로 그려졌다. 초창기에는 이름조차 없던 이 캐릭터는 잡지 초기 필진 중 하나인 코리 포드(Corey Ford)가 풍자적 캐릭터로 재창조하면서 이름을 가지게 되었다. 이후 뉴요커식 지성과 위트를 드러내는 존재가 되어 매년 창간 기념호의 표지를 장식해왔다. 시대에 따라 힙스터나 펑크스타일로 재창조되는 틸리는 뉴요커의 정체성과 전통을 대표하는 아이콘이다.

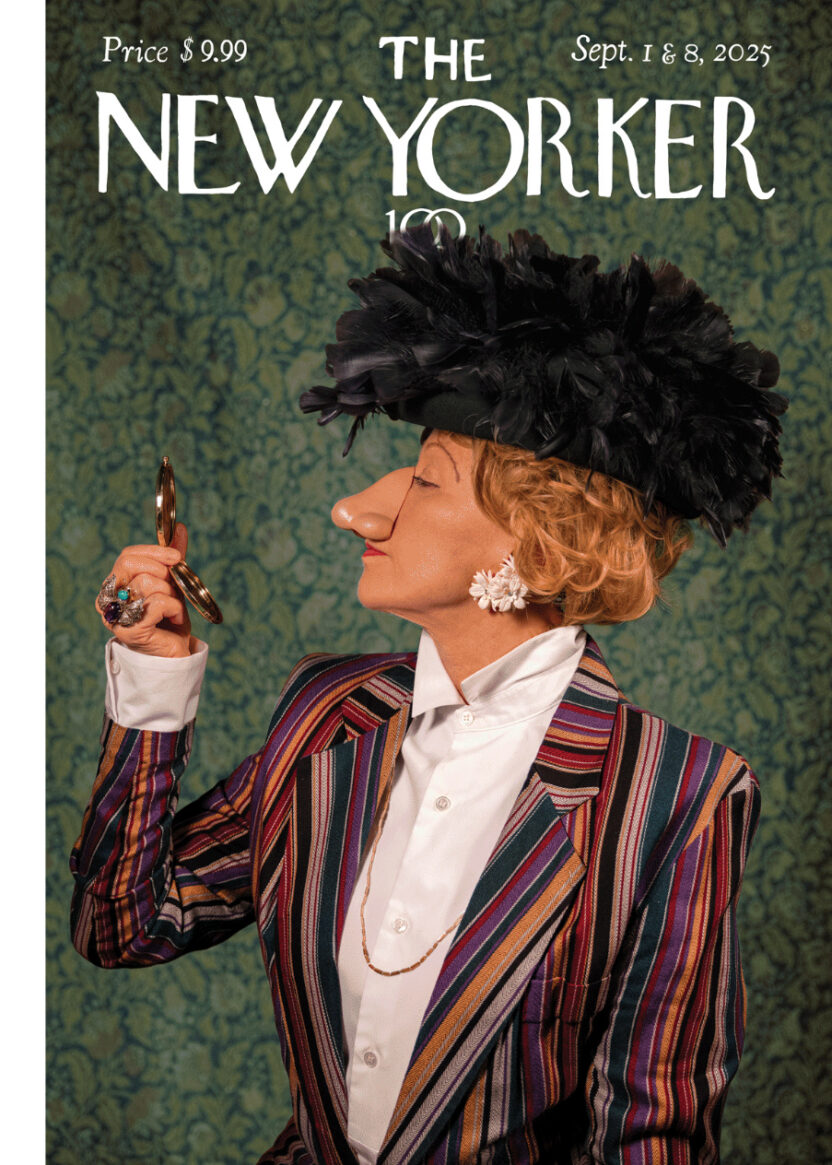

100주년을 기념하여 뉴요커는 그동안 지켜왔던 금기를 깨기로 했다. 매체의 전통을 기리는 동시에 새로운 시대에 걸맞은 진화를 이루려 했던 것이다. 이 목표를 이루기 위해 뉴요커 주요 표지 이미지가 사진으로 재해석되는 프로젝트가 진행되었다. ‘문화 산업(The Culture Industry)’이라는 제목의 100주년 특별호에서는 신디 셔먼(Cindy Sherman)의 작품을 비롯하여 여섯 명의 사진작가가 참여한 ‘살아 있는 인물 초상’ 시리즈가 함께 실리며 큰 화제를 모았다. 마치 피그말리온의 조각상이 생명을 얻듯, 오래전 사람들의 마음을 홀렸던 이미지들이 새로운 생명을 얻고 되살아나게 되었다.

세계적인 사진작가인 신디 셔먼은 사회와 미디어가 만들어내는 여성 이미지와 정체성을 탐구하기 위해 본인이 직접 다양한 인물로 분장하여 촬영하는 자화상 형식의 ‘구성사진(Constructed photography)’으로 잘 알려져 있다. 뉴요커 창간 100년을 기념하는 이번 프로젝트에서도 그녀는 자신의 개성을 드러내는 방향으로 작업을 진행했다. 스스로 유스터스 틸리로 변신해 카메라 앞에 섰고, 늘 그래왔듯 유머와 세밀한 연출 감각을 더해 독창적인 이미지를 완성했다. 거울을 들여다보는 모습으로 표현된 틸리는 이전에 없던 새로운 버전이었기에 그녀만의 시각적 개성이 강하게 드러난다는 평가를 받았다.

변장과 연출에 능숙한 인물이기에 이번 프로젝트는 수월하게 진행되었을 것 같지만, 실제로는 틸리의 코를 구현하는 데 애를 먹었다고 한다. 원작의 분위기를 유지하면서도 작가 자신과도 어울릴 수 있는 코를 찾느라 고군분투했고, 노력 끝에 자신이 소유한 소품 중에서 완벽히 어울리는 코를 발견했다. 포기하려 마음먹은 찰나, 재킷, 모자, 코, 나비 반지가 한꺼번에 조화를 이루는 순간을 경험하며 ‘모든 것이 맞아떨어졌다’는 생각이 들었다고 한다. 그렇게 구성사진의 선구자는 완벽하게, 그리고 감각적으로 뉴요커 표지 사진을 재해석하는데 성공했다.

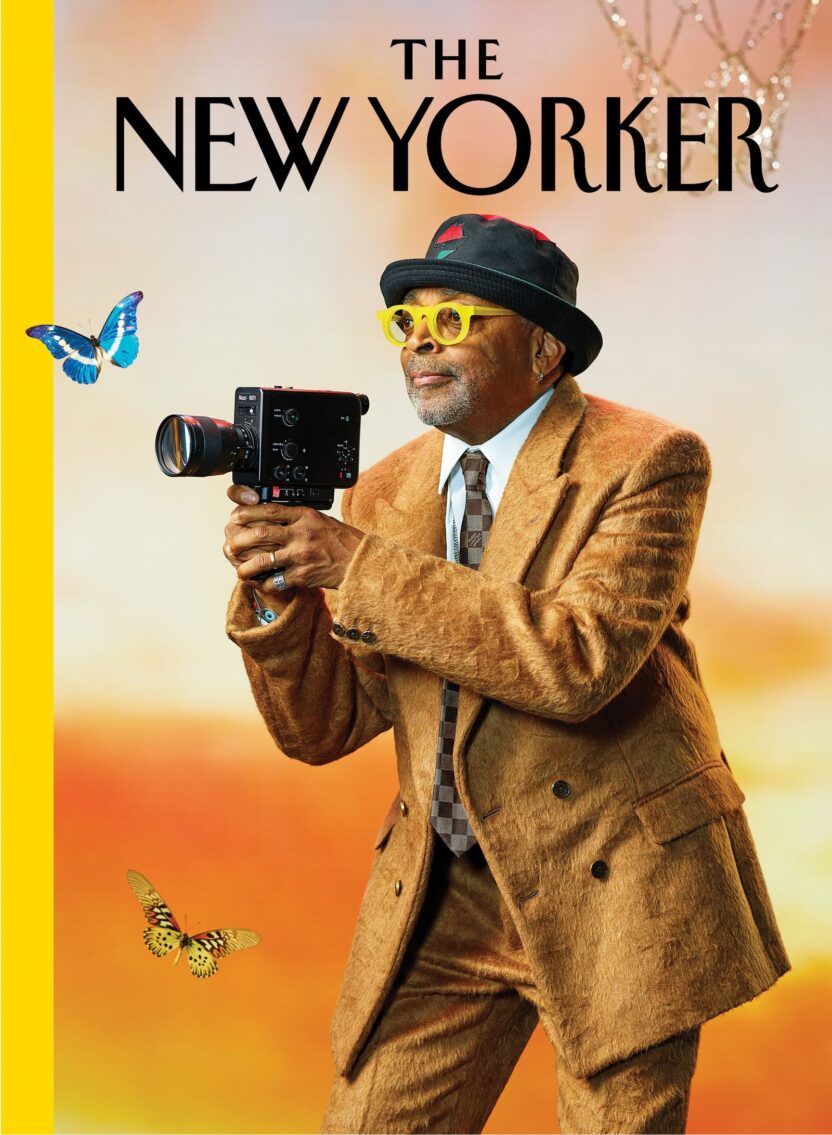

6명의 사진작가가 참여한 100주년 표지 사진은 그야말로 장관이다. 이 프로젝트에서도 그 유명한 틸리가 새롭게 해석된 작품이 있어 눈길을 끈다. 〈똑바로 살아라〉, 〈말콤 X〉, 〈인사이드 맨〉을 연출한 전설적인 영화감독 스파이크 리(Spike Lee)가 외안경 대신 핸드헬드 카메라를 들고 나비를 관찰하는 모습이 담겼다. 황토색 정장에 과감한 디자인의 안경, 그리고 아프리카 스타일의 버킷햇을 쓴 모습이 유쾌함을 선사한다. 그의 머리 위로 황금빛 농구 골대가 놓여 있는데, 이는 뉴욕 닉스에 대한 감독의 애정을 드러내는 것이다. 이 작품은 2017년 임신한 비욘세를 촬영하며 명성을 얻은 아월 에리즈쿠(Awol Erizku)가 만들어냈다.

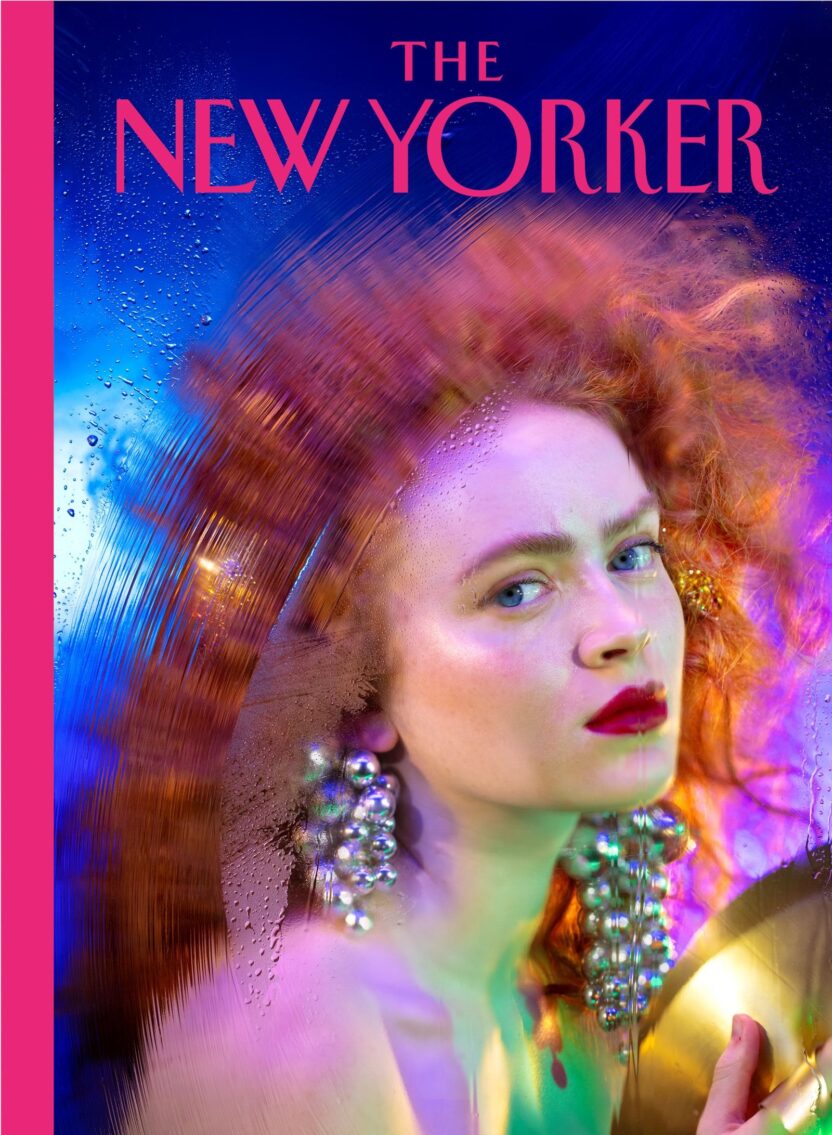

1920년대 재즈 시대의 표지들은 언제나 매혹적인 아우라를 품고 있었다. 뉴요커 초창기부터 20년 동안 활발한 활동을 펼친 작가 바버라 셔먼드(Barbara Shermund)가 그린 고대 여신 같은 여인의 일러스트는 미국의 시각 예술가 마릴린 민터(Marilyn Minter)가 재해석했다. 포토리얼리즘 양식의 감각적인 회화와 사진으로 유명한 민터는 배우 세이디 싱크(Sadie Sink)를 유리판 너머에서 촬영하여 몽환적인 흐림 효과를 연출했다. 그 결과 원작의 아련한 분위기가 사진을 통해 더욱 고조되었다.

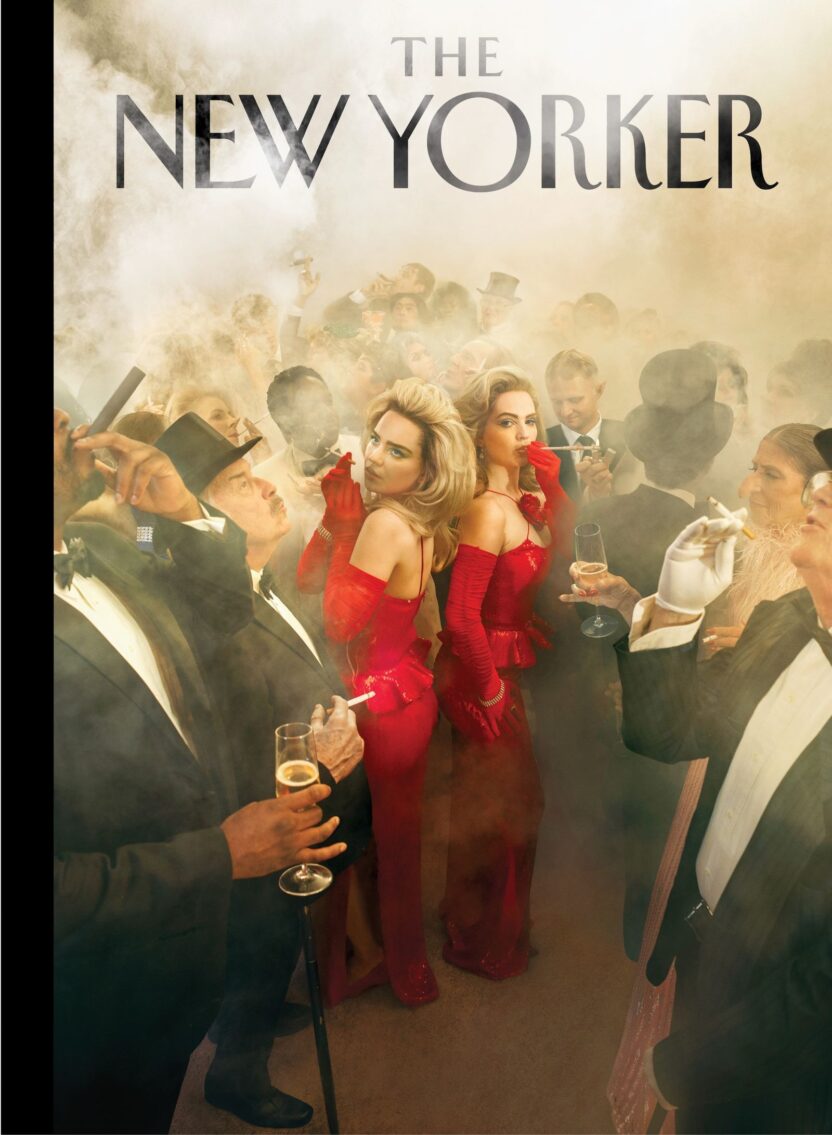

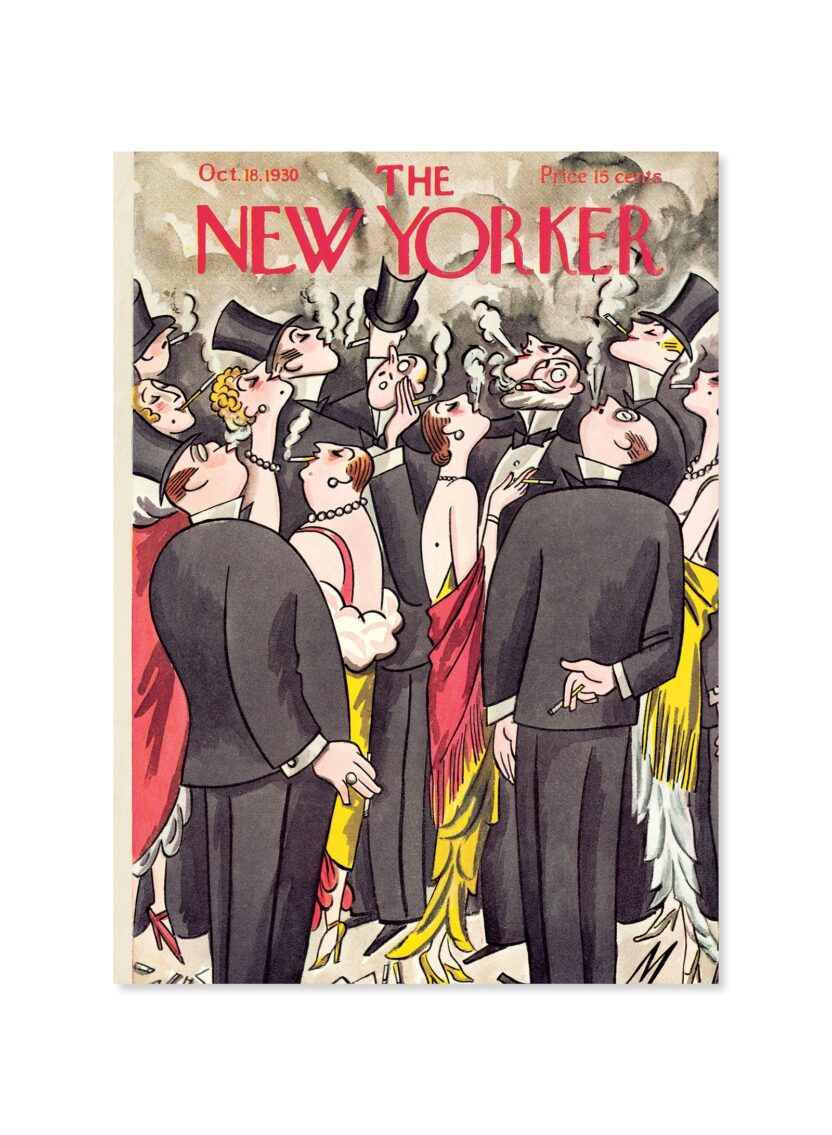

1930년대 대공황은 미국을 비롯한 전 세계를 경제적 혼란에 빠뜨렸지만, 상류층은 여전히 파티와 사치를 즐기며 시대의 풍요를 만끽했다. 줄리안 드 미스키(Julian de Miskey)의 1930년 표지에는 그러한 시대의 아이러니가 그대로 담겨 있다. 실크해트와 진주 목걸이를 두른 이들이 여유롭게 담배를 피우는 모습에서 현실과의 괴리가 얄미울 정도로 표현되어 있다. 이 작품은 사진가 알렉스 프래거(Alex Prager)에 의해 현대적으로 재해석되었다. 배우이자 음악가인 소피 대처(Sophie Thatcher)와 그녀의 쌍둥이 자매 엘리 대처 Ellie Thatcher가 붉은빛 드레스를 입고 강렬한 존재감을 뽐내며 원작의 풍자적인 분위기를 새롭게 되살렸다.

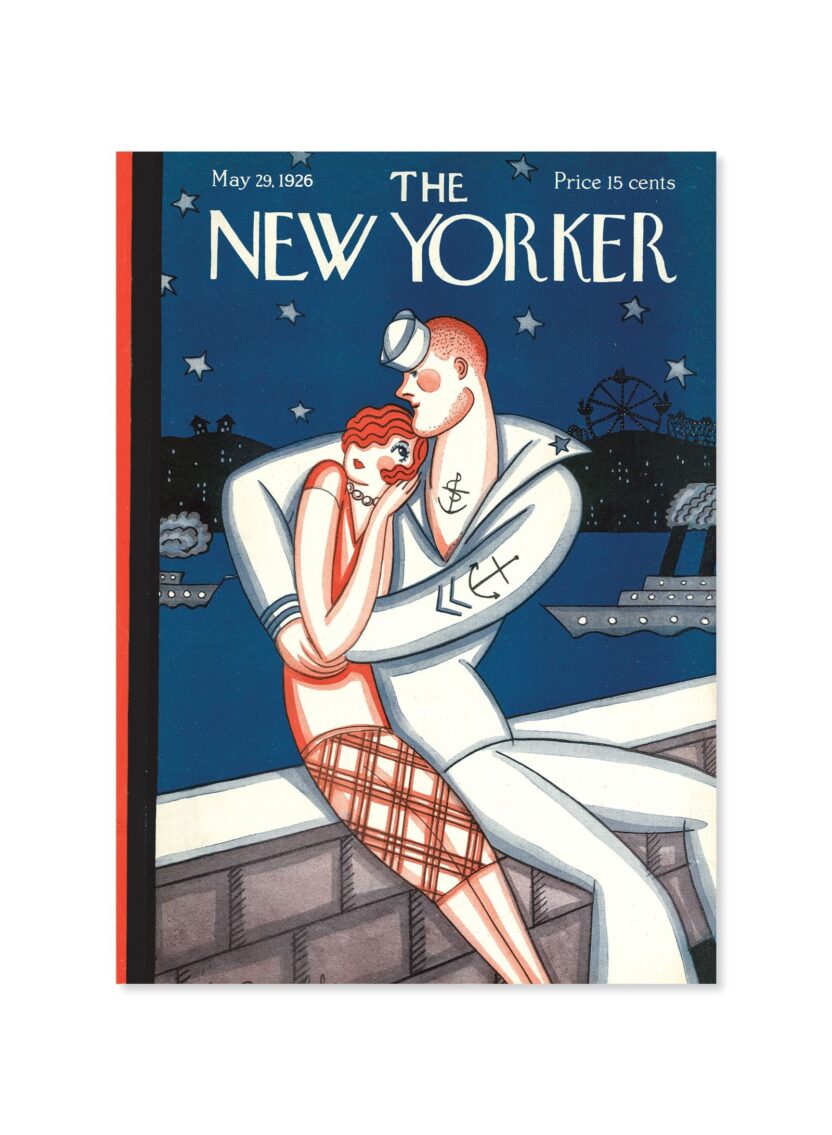

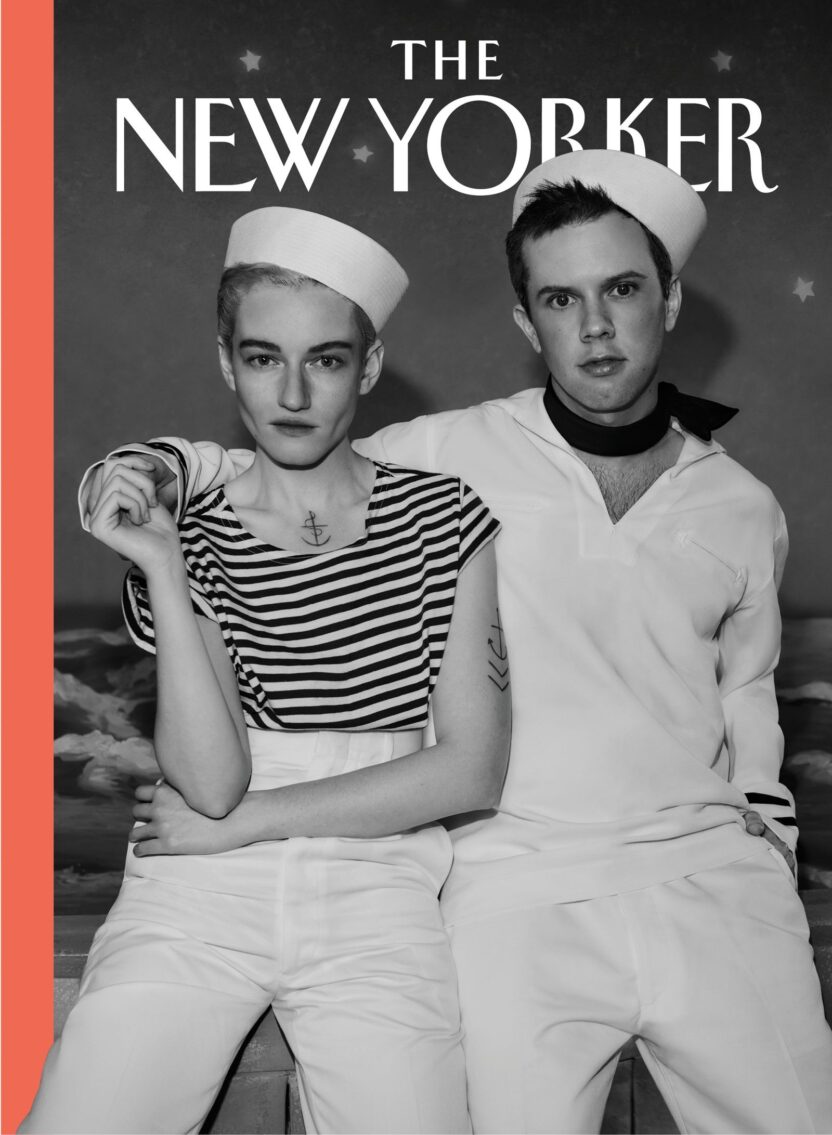

선원과 애인이 다정히 포옹을 취하고 있는 장면을 담은 스탠리 W. 레이놀즈(Stanley W. Reynolds)의 1926년 표지는 성별과 정체성의 경계를 탐구해온 패션 사진작가 콜리어 쇼어(Collier Schorr)에게 깊은 영감을 선사했다. 그녀는 성별의 경계를 허무는 듯한 사랑스럽고 도전적인 분위기로 작품을 재구성해 시선을 사로잡았다. 여기서 흥미로운 사실은 이 사진의 인물 중 하나인 줄리아 가너(Julia Garner)의 아버지가 뉴요커의 일러스트 작가로 활동했다는 점이다.

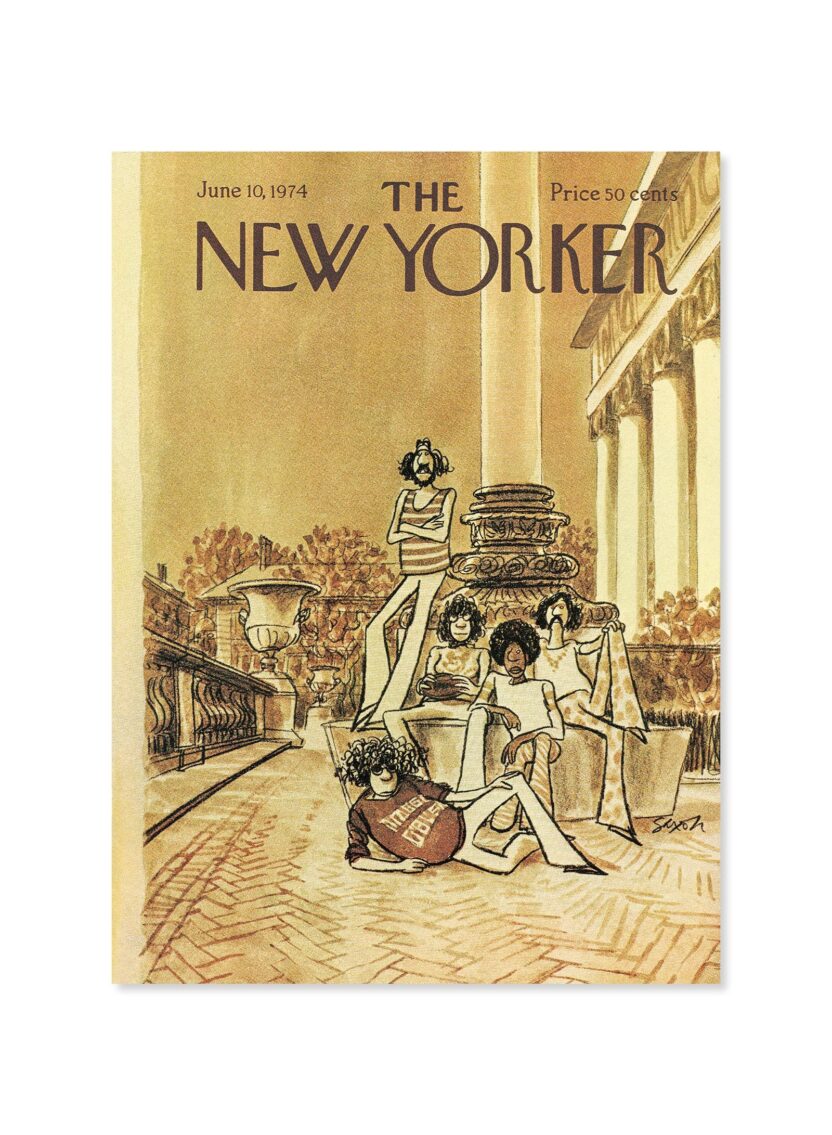

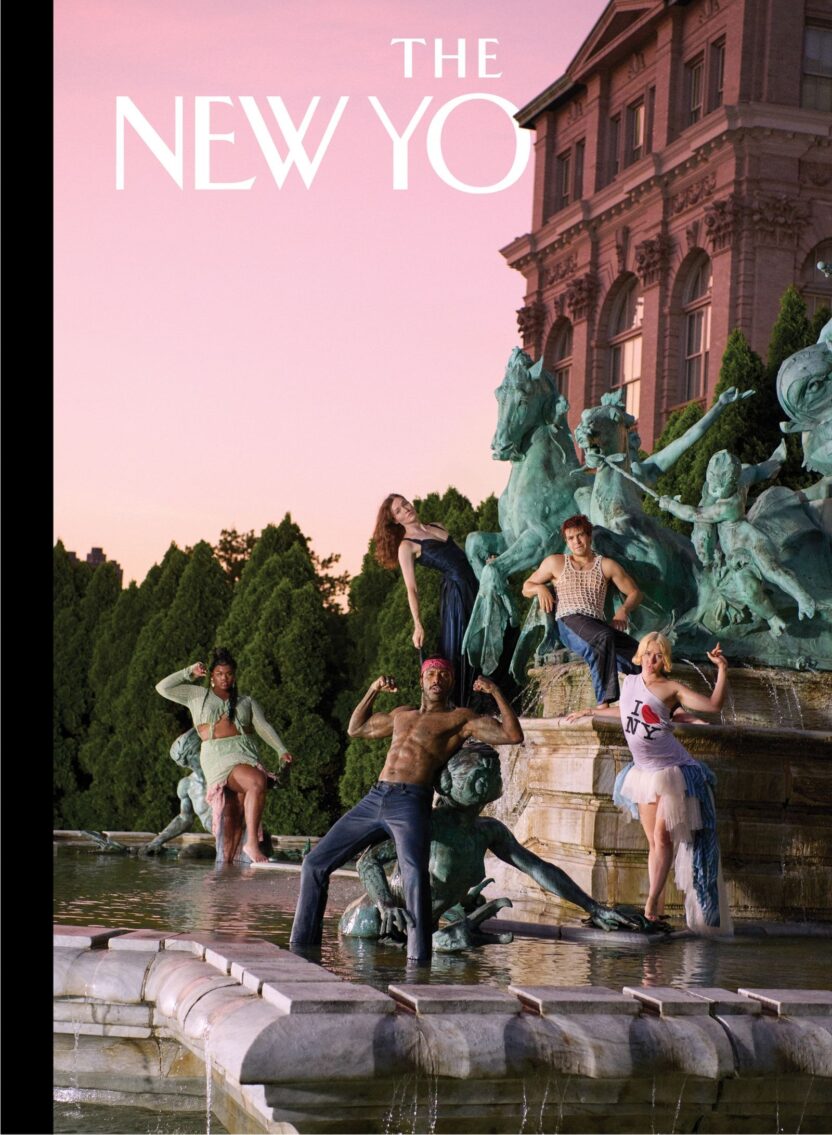

1959년부터 1980년대 후반까지 뉴요커의 표지를 자주 그렸던 찰스 색슨(Charles Saxon)은 주로 정장을 입은 비즈니스맨들을 묘사했다. 그러나 1974년에는 깃발봉 아래 모여 앉은 젊은 보헤미안 무리를 그린 이례적인 작품을 선보였다. 뉴욕의 젊음과 자유를 포착하며 한 시대를 정의했던 사진작가 라이언 맥긴리(Ryan McGinley)는 이를 재현하기 위해 브롱크스 뉴욕 식물원에서 주류문화에 저항하며 자신만의 세계를 살아가는 친구들을 카메라에 담았다.

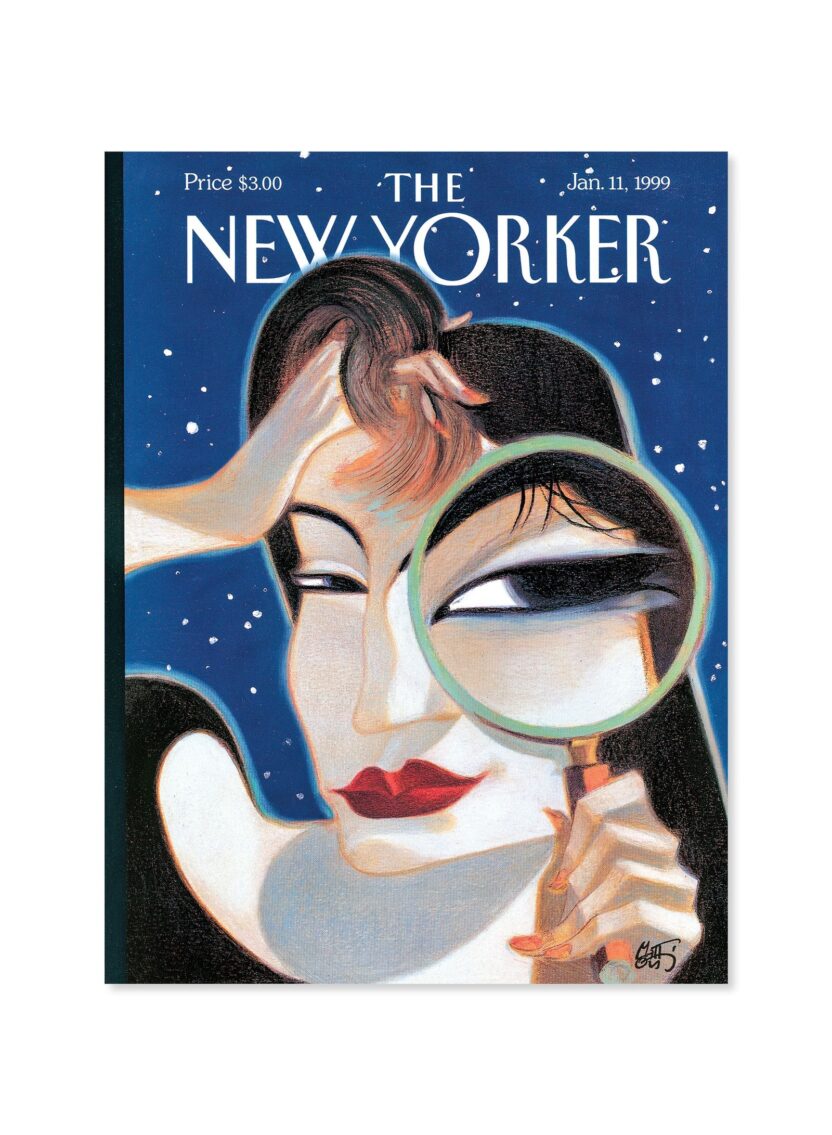

젠데이아, 카멀라 해리스 등 유명 인사들을 촬영한 사진작가 카밀라 팔케즈(Camila Falquez)는 1999년 로렌초 마토티(Lorenzo Mattotti)가 그린 ‘안목 있는 여성’을 주제로 한 일러스트 작품을 재해석했다. 확대경을 든 모습을 세밀하게 재현하면서도 현대적인 감성을 더한 것이 인상적이다. 촬영의 피사체가 된 인물은 오스카 수상자이자 2022년 타임지가 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’ 중 한 명인 배우 아리아나 드보즈(Ariana DeBose)다. 원작의 지적인 분위기에 배우의 카리스마가 더해진 작품은 시간의 흐름에 상관없는 감동을 선사할 것으로 보인다. 일러스트 이미지를 기반으로 재해석된 사진 표지들은 원작의 매력을 유지하면서도 또 다른 감성을 느끼게 한다. 이처럼 각 작가들의 개성과 해석이 녹아든 덕분에 뉴요커 창간 100주년에 대한 관심은 한층 더 높아졌다.

뉴요커 기고자이자 『오스카 전쟁: 금, 땀, 눈물로 쓴 할리우드의 역사』의 저자인 마이클 슐먼(Michael Schulman)은 이 프로젝트에 대해 “이 초상 사진들은 세세한 부분까지 정확하게 담아내지 않는다.”라며 “이들은 정교한 드레스업 놀이이자, 한 세기 동안 이어진 상상의 변주라 할 수 있다.”라고 설명했다. 그의 말대로 이번 프로젝트는 복원이라기보다는 예술적 상상력과 시대정신이 교차하며 조화를 이루는 작업이었다. 이는 잡지사가 그동안 걸어온 길을 재조명하며, 그와 더불어 앞으로 나아갈 미래에 대한 기대감을 높이는 자리가 아니었나 싶다.

![[2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 슈퍼샐러드스터프 15 [2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 슈퍼샐러드스터프](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251220_164542-768x1152.jpg)

![[Creator+] 로호타입: 활자 사이의 여백에서 새로운 가능성을 탐색하다 17 [Creator+] 로호타입: 활자 사이의 여백에서 새로운 가능성을 탐색하다](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/20251112_081836.jpg)

![[Creator+] 로호타입의 A to Z: 〈100 Beste Plakate〉부터 SDF 기획전 〈그래픽 유니버스 2025〉까지 18 [Creator+] 로호타입의 A to Z: 〈100 Beste Plakate〉부터 SDF 기획전 〈그래픽 유니버스 2025〉까지](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/20251112_081731.jpg)