2025 더치 디자인 위크가 던진 질문들

지속가능성 이후, 재생·대화·공존을 향한 디자인의 실험

더치 디자인 위크 2025는 ‘과거, 현재, 가능성(Past, Present, Possible)’을 주제로 디자인의 유산과 미래 가능성을 탐구했다. 더치 디자인 재단의 메이스 쉬커르는 올해의 키워드로 재료, 공간적 소속감, 인공지능, 민주주의, 지속가능성 등을 제시했다. 행사에서는 자원 회복과 순환을 지향하는 ‘재생적 디자인’이 두드러졌다. 작년 ‘리얼 언리얼(Real Unreal)’의 연장선에서, 디자인의 사회적 실천과 영향력을 구체적으로 보여줬다. 비인간 생명체와 대화, 민주주의 등 새로운 화두가 디자인의 역할을 재정의했다.

더치 디자인 재단의 프로그램 & 커뮤니티 팀 리드인 메이스 쉬커르(Meis Suker)는 월간 <디자인>(2025년 7월호)과의 인터뷰에서 올해 더치 디자인 위크의 키워드로 ‘재료, 공간적 소속감, 디자이너의 개입 능력과 영향력, 인공지능, 민주주의, 대화, 전환, 지속가능성, 긍정적 가능성’을 제시한 바 있다. 지난 10월 18일부터 26일까지 네덜란드 에인트호번에서 펼쳐진 이 키워드들은 예고대로 두드러졌지만, 그보다 더 선명하게 부각된 것은 디자인의 역할에 대한 근본적 질문이었다. 디자이너들은 현상 유지적 태도를 넘어, 자원을 적극적으로 회복하고 순환시키는 재생적 디자인을 제시했다.

올해 더치 디자인 위크의 주제는 ‘과거, 현재, 가능성(Past, Present, Possible)’. 25주년을 맞은 디자인 위크는 디자인의 유산과 현재, 그리고 미래의 가능성을 돌아보는 데 집중했다. 이는 작년의 주제인 ‘리얼 언리얼(Real Unreal)’과 맞닿아 있으면서도, 한층 더 구체적인 실천의 언어로 나아갔다. 지속가능성, 소재, 장인정신과 같은 익숙한 주제들은 심화됐고, 비인간 생명체, 민주주의와 대화 같은 이례적 화두들이 행사를 독보적으로 만들었다.

소재 실험과 생태 디자인: 양모에서 풍력 터빈까지

네덜란드의 공공 인프라는 오래전부터 민영화돼 기업이 전기와 수도 같은 핵심 시스템을 운영한다. 이러한 맥락에서 기업들은 공공성을 브랜드 전략의 일부로 설계하며, 사회적 책임과 지속가능성을 디자인 언어로 드러내왔다. 더치 디자인 위크는 이런 배경 속에서 단순한 디자인 행사를 넘어, 기술과 정책, 문화가 경계를 실험하는 거대한 공공 무대로 기능한다.

올해 가장 눈에 띈 소재 중 하나는 ‘양모(Wool)’다. 네덜란드 디자인계에서 양모는 지속적인 담론의 대상이었다. 지난 2월부터 7월까지 스테델릭 뮤지엄에서 열린 다학제 디자인 스튜디오 포르마 판타스마의 전시 <울트레 테라(Oltre Terra)>가 양모에 대한 동시대적 전환점을 제공한 데 이어, 이번 위크에서도 그 관심은 이어졌다.

‘원형 양모–로보터프 카펫(Circular Wool–Robotufted Carpet)’은 지역에서 버려진 양모를 고급 인테리어 직물로 재탄생시켰고, ‘펠트 더 퓨처(Felt the Future)’는 화학 접착제 없이 100% 양모로 만든 순환형 신발을 통해 단일 소재(monocircular) 시스템이 지역 생태계와 수공예 기술의 재생으로 이어질 수 있음을 증명했다. <울: (재)발견(Wool: (Re)discovered)>은 단순한 전시를 넘어 실험실로 기능했다. 디자이너, 연구자, 시민이 함께 버려진 양모를 중심으로 ‘책임 있는 재생 패션’을 논의하며, 생태적 순환과 사회적 공감 모델을 제시했다. 이곳에서 양모는 순환 디자인이 지닌 문화적, 경제적 힘을 가장 생생하게 보여주는 매개가 됐다.

한편, 에너지 기업 바텐팔(Vattenfall)의 ‘리와인드(Rewind)’는 해체된 풍력 터빈의 부품을 재구성하며 재생 에너지 이후의 생애주기를 탐구했다. 풍력 산업의 내부 구조를 해체해 다시 전시하는 이 프로젝트는 산업 폐기물을 디자인의 언어로 전환하는 과정을 보여준다. 바이오 소재 스튜디오 ‘더 뉴 머터리얼리스트(The New Materialist)’ 역시 농업 부산물과 산업 폐기물을 원료로 한 고성능 바이오 소재를 선보이며, 자연에서 다시 자연으로 돌아가는 순환적 공급망을 제안했다.

도시 차원에서도 생태적 상상력은 인프라 디자인으로 확장됐다. ‘레인카페(Raincafé)’는 클린테크 파크(Cleantech Park), 건축 그룹 주스(ZUS), 플로리스 스훈더베이크(Floris Schoonderbeek)가 협업해 만든 8,000리터급 빗물 저장소로, 물의 양에 따라 형태가 변하는 나선형 구조를 통해 기후변화를 경험 가능한 기술로 시각화했다. 폴린 판 동헌(Pauline van Dongen)의 ‘움브라 파빌리온(Umbra Pavilion)’은 태양광 섬유 헬리오텍스(Heliotex)를 통해 태양 에너지를 그늘과 빛으로 변환하는 건축적 실험이다. 낮에는 냉각의 그늘을, 밤에는 저장된 빛을 드러내며 에너지를 감각의 차원으로 환원시켰다.

인간과 비인간, AI, 에일리언, 생물 다양성

올해 디자인 위크는 생명체의 정의를 흔드는 존재들로 가득했다. 전시장에는 사람도, 기계도, 동물도 아닌 이들이 등장했다. 종종 촉수나 장기처럼 꿈틀거렸고, 때로는 빛과 호흡, 데이터의 리듬으로 움직였다. 이 비인간 생명들은 인간을 모방하거나 대체하기보다, 우리가 세계를 감각하는 방식 자체를 뒤흔들고 있었다.

로라 A. 디마(Laura A. Dima)의 ‘우리 사이의 에일리언(The Alien Between Us)’는 이 같은 존재와의 가장 친밀한 순간을 만들어냈다. 관람자들은 서로를 보지 못한 채, 팔에 안을 수 있는 작은 유기체 같은 조각을 품는다. 그 안에는 상대의 심장박동과 호흡이 살아 움직인다. 낯설고 다소 불편한 이 조각들은 장기나 태아 혹은 완전히 다른 생명체처럼 보인다. 그러나 그 낯섦 속에서 관람자들은 오히려 미묘한 유대를 느끼게 된다. 이는 언어나 시선이 아닌, 리듬과 공명의 차원에서 이루어지는 연결이다. 디마의 작업은 인간이 만든 기계가 어떻게 새로운 형태의 돌봄과 공감을 매개할 수 있는지를 묻는다.

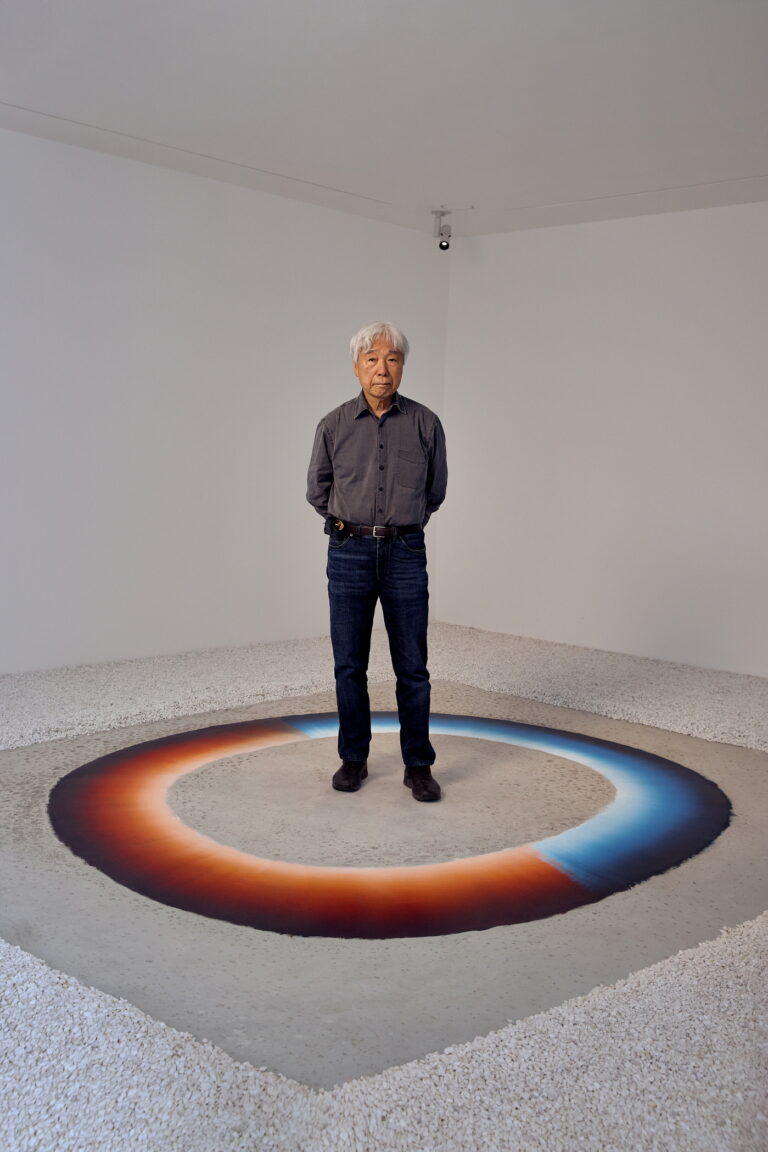

다학제적 예술 기관인 뮤(MU)에서 열린 전시 <타자적 지능들(Other Intelligences)>에서는 또 다른 형태의 생명들이 등장했다. 이사벨 불러셴(Isabell Bullerschen)의 상상 속 존재 이스페리아(Isperia)는 반투명한 점액질로 이뤄진 가상의 생명체로, 관람자는 VR 속에서 그것과 마주 앉아 부드럽고 끈적한 촉수에 감싸인다. 양숙현의 작업 ‘로봇 생태계의 외래종(Exotic Species in the Robot Ecosystem)’은 인공지능이 상상한 비인간적 로봇 생태계를 펼쳐낸다. 동물의 신체 조각과 금속의 질감, 코드의 논리를 뒤섞어 탄생한 이 하이브리드 생명체들은 인간 중심의 로봇 상상력을 해체하며, 비인간 존재들이 공존하는 또 다른 생태계를 그린다.

폰티스 인터랙션 디자인 리서치 그룹(Fontys Research Group of Interaction Design)의 <휴먼 주(Human Zoo)>는 보다 인간에 가까운 형상을 다루지만 더 섬뜩하다. 여기서 인간은 AI와 디지털 트윈 기술에 의해 끊임없이 복제되고 관찰된다. 관람자는 자신과 닮은 가상의 분신을 마주하며, 신체와 정체성이 데이터로 환원되는 불안한 감각을 경험한다. 여기서 인간은 네트워크 안에서 반복적으로 재구성되는 하나의 생물학적 코드가 된다.

디자인: 민주주의와 대화를 위하여

올해 더치 디자인 위크에서 주요하게 다뤄진 또 다른 사안 중 하나는 디자인과 민주주의의 관계다. 이는 “디자인이 사회 제도와 대화 구조를 실질적으로 재설계할 수 있는가?”라는 질문에서 비롯됐다. 민주주의가 위기를 맞은 지금, 디자이너들은 공공의 언어와 참여 방식을 다시 구성하려는 시도에 집중하고 있다.

전시 <민주주의 디자인하기: 새로운 대화들의 필요(Designing Democracy: In Need of New Dialogues)>는 이를 핵심적으로 다뤘다. 파운데이션 위 아(Foundation We Are)가 기획한 이 전시는 민주주의를 미화하거나 추상적 이상으로서 ‘참여’를 말하지 않는다. 대화의 붕괴를 시각화하고, 그 틈을 메우는 디자인의 역할을 탐구한다. 관람자들은 어린이들이 권력자에게 쓴 64통의 편지를 읽으며 ‘권력’이라는 개념이 얼마나 인간적이고, 동시에 얼마나 불평등하게 작동하는지를 직면한다. “당신도 사탕을 만드나요?”, “왜 우리 엄마를 데려갔나요?” 같은 단순한 문장들은 민주주의의 기초가 감정과 질문의 교환 위에 놓여 있음을 상기시킨다.

전시의 또 다른 섹션에서는 다양한 언어로 기록된 시민들의 목소리가 데이터로 시각화돼 있다. 이 시스템은 발화의 총합이 아니라, 의견이 공존하는 상태 자체를 하나의 ‘공적인 장’으로 재현한 것이다. 전시가 집중한 디자인의 역할은 의사소통의 구조를 실험하는 행위다. 여기서 중요한 것은 시각적 결과물보다 프로세스 자체다. “누가 말할 수 있고, 누가 듣는가?”, “누가 기록하고, 누가 삭제되는가?” 전시는 이런 질문을 참여형 디자인으로 확장하며, 민주주의의 위기를 제도적 차원이 아니라 감각적 차원의 불균형으로 인식한다.

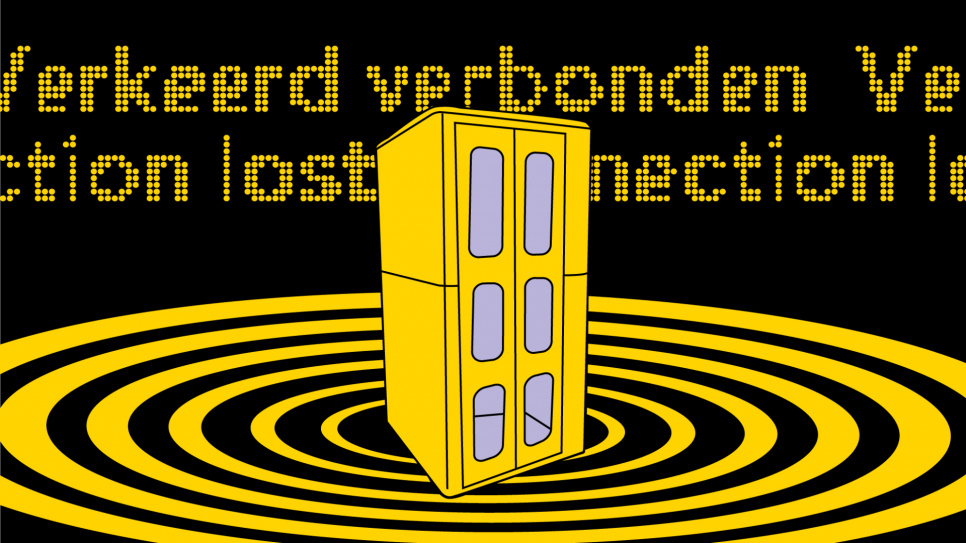

이러한 시도는 에인트호번 시청의 프로젝트 ‘언페어 플레이: 격차를 해소하며(Unfair Play: Closing the Health Gap)’나 바흐 퓨처랩(Waag Futurelab)의 설치 ‘커넥션 로스트(Connection Lost)’로 이어진다. 전자는 게임의 구조를 빌려 공공정책의 불평등을 드러내고, 후자는 전화부스 속에서 거대 기업의 독점으로부터 인터넷을 되찾는 방법을 탐색한다. 이들은 모두 참여의 언어를 시각화하는 디자인이다. 이러한 참여는 사용자의 클릭이나 투표로 환원되지 않는, 불편함, 기다림, 감정적 충돌을 감수하는 과정으로서의 참여라는 점이 핵심이다.

올해 디자인 위크에 등장한 여러 작업들은 “디자인이 민주주의를 구할 수 있는가?”라는 다소 낭만적이고 추상적인 질문에 답하기보다 “민주주의가 기능하기 위해 필요한 인프라를 복구할 수 있는가?”라는 현실적 질문을 제기한다. 이곳에서 디자이너들은 대화가 단절된 사회에서 말을 설계하는 법, 듣는 구조를 다시 만드는 법을 실험하는 이들이다.

디자인 위크, 마음들을 연결하는 일

반 아베뮤지엄(Van Abbemuseum)에서 열린 전시 <브릿징 마인즈(Bridging Minds)>는 이번 행사에서 공통적으로 드러내고자 했던 ‘연결’과 ‘관계’를 총체적으로 다뤘다. 더치 디자인 위크의 크리에이티브 디렉터이자 전시를 기획한 미리암 판 데르 뤼베(Miriam van der Lubbe)는 도시 전역에 흩어져 진행된 수천 개의 프로젝트와 전시들을 하나의 사고 구조로 엮으며, 디자인이 예술과 기술, 지역과 시민사회를 연결하는 작동 원리를 시각적으로 보여주고자 했다. 미리암은 디자인을 ‘행동의 가능성’을 여는 실천으로 정의하며, 작품의 결과보다 그것이 만들어내는 사회적 파급력의 구조에 주목했다.

전시는 세 개의 앵커 포인트를 중심으로 디자인 관계망을 다층적으로 보여줬다. 첫 번째는 반 아베뮤지엄 소장품이다. 2022년 디자인 큐레이터이자 트렌드 예측가인 리데비 에델쿠르트(Lidewij Edelkoort)의 디자인 컬렉션을 50점 편입한 것을 계기로, 미술관이 디자인을 비판적 사고와 사회적 상상력의 실천으로 재정의하는 과정을 드러냈다. 전시는 에델쿠르트의 디자인 오브제들과 미술관 소장품을 함께 전시하며, 미술관에서 디자인의 위치와 반 아베뮤지엄과 디자인의 관계를 탐구한다.

두 번째 축은 에인트호번의 지역적 생태계다. 디자인 아카데미, 공대, 하이테크 기업, 메이커 스페이스 등이 공존하는 이 도시에서 디자인은 학문과 산업, 기술, 예술을 연결하는 협업의 촉매이자 사회적 인프라로 작동한다. 마지막 세 번째 축인 지속가능발전목표(SDGs)는 디자인의 실천을 국제적 맥락에서 해석하는 렌즈로 작용한다. 디자인이 기후 변화나 불평등, 돌봄, 공공성 같은 문제를 해결의 논리로 다루기보다, 감각적 언어와 윤리적 틀을 구축하는 방식으로 사회적 영향을 확장할 수 있음을 보여준다.

이 세 축은 제도, 지역, 세계라는 서로 다른 스케일의 관계망을 포괄하며, 디자인을 물질적 생산의 차원을 넘어 사회적 인프라와 사고의 구조를 재구성하는 행위로 위치시킨다. 전시는 디자인 위크의 전체 방향을 응축하고 있다. 디자인은 단일한 산업의 언어나 시각적 결과물이 아니라, 사람과 제도, 예술과 기술, 지역과 세계를 이어주는 공공적 사고의 플랫폼이라는 점을 말이다.

아래로부터 위로 울려 퍼지는 상상력

올해 디자인 위크는 디자인이 생태계를 복구하고, 비인간 존재와의 공존을 상상하며, 민주주의의 언어를 재구성하는 실천이라는 점을 강조했다. 이번 위크가 보여준 것은 디자인이 대화를 여는 플랫폼이라는 점이다. 이 모든 것을 가능하게 한 것은 더치 디자인 위크의 바텀 업(bottom-up) 구조다. 위로부터 아래로 향하는 중앙집권적 큐레이션이 아닌, 디자이너, 학생, 시민, 기업, 연구기관이 각자의 필요와 상상력에서 출발해 자발적으로 프로젝트를 제안하고 실험하는 아래부터 위로 향하는 방식이다. 이 구조는 비록 일관된 큐레토리얼 목소리와 다소 산만하고 정돈되지 않은 관람 경험을 제공할 수 있지만, 예측 불가능한 창의성과 우연한 관계들이 자생적으로 발생할 수 있는 토양을 만든다.

미리암 판 데르 뤼베가 전시 <브릿징 마인즈>에서 제시했듯, 디자인은 사람과 제도, 예술과 기술, 지역과 세계를 이어주는 사고의 인프라다. 그리고 바텀 업 방식은 이 인프라가 단순한 연결망이 아니라 살아있는 생태계로 작동하게 만든다. 위계 없이 대화하고, 실패를 허용하며, 과정 자체를 가치로 인정하는 구조인 것이다. 더치 디자인 위크는 매년 이 구조를 통해 미래의 가능성을 무대 위로 끌어올린다. 그것은 완성된 비전이 아니라, 함께 만들어가는 과정이다. 생산이 아니라 과정이고, 소유가 아니라 연결이며, 완성이 아니라 지속에 의의가 있다. 동시대 디자인은 더 이상 완성의 언어가 아니다. 질문하고, 실험하고, 관계를 숙고하는 과정 그 자체에 방점이 있다. 동시대 디자인은 완성이 아니라 과정이다. 질문하고 실험하며 관계를 숙고하는 이 과정 속에 미래가 있다. 분절된 세상을 다시 엮어내는 일, 디자인은 바로 이 일을 해왔고, 지금 이 순간에도 하고 있다.