섬유예술의 어제와 오늘, 〈삶의 씨줄〉전

서로 다른 실이 만나 연결되고 엮이며 하나의 고유한 직물을 만든다는 점에서 인생은 종종 날실과 씨실의 관계로 비유된다. 〈삶의 씨줄〉전은 참여 작가들의 서로 다른 작업이 마치 직조 과정처럼 연결되며 하나의 풍경을 이룬다는 점에서 더욱 의미 있다.

섬유는 인류의 생활과 함께 발달해온 재료다. 긴 역사를 자랑하고 그만큼 문화 또한 풍성하지만 공예나 예술의 개념으로 바라본 것은 50년 남짓에 불과하다. 그중 태피스트리는 1970년대에 국내에 도입되어 1980년대에 많은 작가가 발달시킨 분야로, 섬유공예가 예술로 확장하는 데 큰 영향을 미쳤다. 워커힐미술관은 당시 섬유예술 분야를 이끌어가는 구심점이었다. 〈미국 섬유예술의 프런티어〉(1988), 〈프랑스 따삐스리전〉(1989)을 통해 세계 섬유예술의 흐름을 소개했고, 〈현대 섬유예술전〉(1984), 〈현대 타피스트리전〉(1993, 1995, 1997), 〈한국 섬유미술의 새지평〉(1996)을 개최하며 국내 작가들을 한데 모아 한국 섬유예술을 부흥시켰다. 하지만 안타깝게도 섬유예술은 산업화 이후 다양한 현대미술 장르가 태동하는 동안 독자적 정체성을 확립하지 못했다. 많은 대학은 섬유공예를 텍스타일 디자인 혹은 의상 디자인과 융합했고, 작업 자체가 오랜 시간과 노력을 요하는 만큼 태피스트리 작업을 지속하지 못하는 작가가 많았다. 우란문화재단은 10주년을 맞이해 재단의 모태인 워커힐미술관의 섬유예술 전시를 소환했다. 섬유의 물성과 재료적 기법을 조망하며 이 소외된 장르의 가능성을 확인하고자 했다.

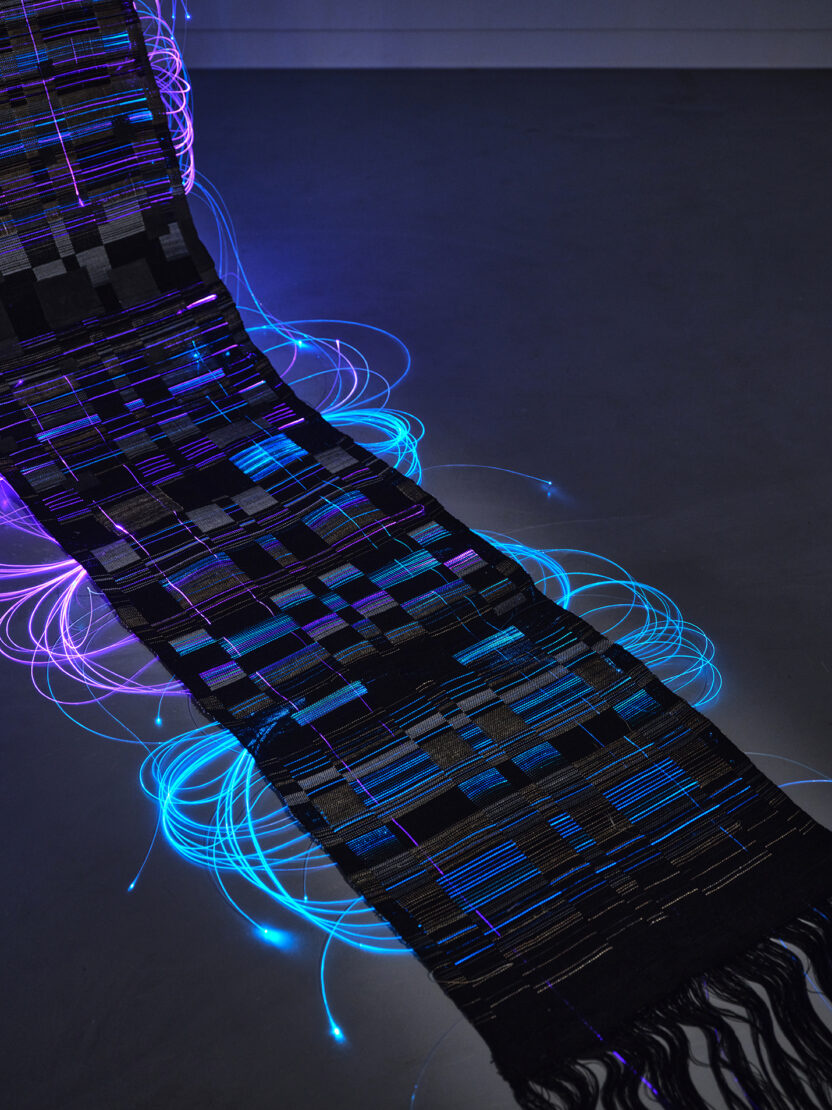

먼저 우란1경 ‘산’에서는 1990년대 섬유예술의 전성기를 이끈 작가 7명의 작품을 선보인다. 한국 태피스트리 예술의 선구자인 성옥희를 시작으로 종교적 성찰과 세계관을 정교한 직조로 승화한 송번수, 우리 고유의 색채와 구성미를 현대적으로 재해석한 신영옥, 사랑에 관한 사유를 섬유의 물성과 기법의 변주로 표현한 유정혜 등의 작업을 통해 1990년대 섬유예술계의 다양성을 전달한다. 우란1경 ‘수’에서는 2000년대 이후 활발하게 활동하고 있는 섬유예술 작가 5명을 주목한다. 자수와 태피스트리 기법으로 인간의 내면을 진솔하게 표현하는 이현화, 직조·염색·페인팅을 한 화면에 담는 실험을 이어오고 있는 차승언, 비닐봉지로 만든 실을 태피스트리의 재료로 삼는 김태연, 나이테와 수피의 관계성을 표현하는 김민선, 아날로그와 디지털의 결합으로 시간성에 관해 이야기하는 문보리다. 이전 세대를 계승하면서도 섬유예술이라는 장르를 재해석한 작가들 고유의 방식과 시선을 들여다볼 수 있다.

서로 다른 실이 만나 연결되고 엮이며 하나의 고유한 직물을 만든다는 점에서 인생은 종종 날실과 씨실의 관계로 비유된다. 우란문화재단이 1990년대에 섬유예술의 전성기를 이끈 작가들의 작품과 현재 섬유예술의 새로운 지평을 펼쳐나가는 작가들의 작업을 날실과 씨실을 엮듯 한데 모은 이유다. 〈삶의 씨줄〉전은 참여 작가들의 서로 다른 작업이 마치 직조 과정처럼 연결되며 하나의 풍경을 이룬다는 점에서 더욱 의미 있다. 우란1경 산과 수 사이의 유휴 공간을 활용한 소장품 전시 〈어제가 내일에게(Dear Tomorrow)〉도 함께 살펴볼 만하다. 이는 정형화된 화이트 큐브에서 벗어나 새로운 전시 형태를 모색하는 동시에 로비에 들어선 방문객에게 전시장이 아닌 장소에서 다양한 예술품을 경험하게 하기 위한 시도다. 우란문화재단이 그동안 수집해온 소장품 19점과 워커힐미술관 소장품 7점 그리고 이번 전시를 위해 특별히 제작한 키네틱 작품 1점을 만날 수 있다.

![[2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 추수 7 [2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 추수](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251229_043939-768x1152.jpg)

![[2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 석운동 10 [2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 석운동](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/MINH7046-768x1152.jpg)

![[2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 슈퍼포지션 11 [2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 슈퍼포지션](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251224_075607-768x1066.jpg)