단색화 거장의 처음을 조명하다, <하종현 5975>

끊임없는 실험 정신의 변천사는?

아트선재센터에서 단색화 거장 하종현 작가의 초기 작업을 조명하는 전시가 열리고 있다. 1959년부터 1975년까지 실험적인 작품을 선보여 온 청년 작가 하종현을 만날 수 있는 좋은 기회다.

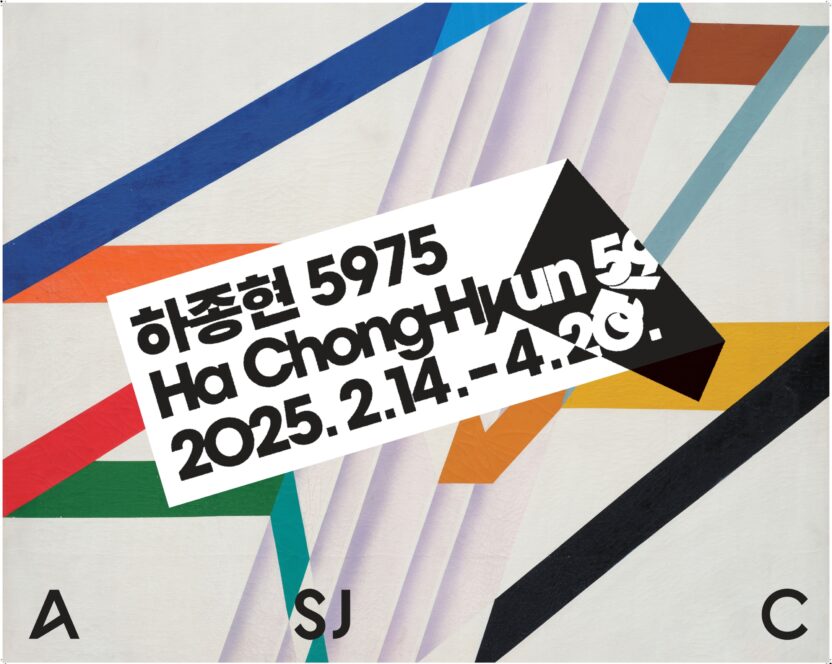

아트선재센터가 단색화 거장 하종현 작가의 초기 작업을 집중적으로 조명하는 전시를 개최했다. 지난 2월 14일부터 오는 4월 20일까지 이어질 전시의 제목은 <하종현 5975)>. 이는 작가가 1959년부터 1975년까지 제작한 작품과 활동을 중점적으로 선보이는 전시의 방향성을 반영한 제목이다.

하종현 작가의 초기작은 한국 전쟁, 산업화, 도시화를 거쳐온 한국 현대사의 격동 속에서 태어났다. 사회적 현실과 개인적 경험이 맞물리며 화면 위에서 재구성되는 점이 특징이다. 다양한 재료와 물질에 대한 실험도 돋보이는데 회화의 가능성에 대해 질문하는 실험적 시도도 눈여겨볼 점이다.

이번 전시는 총 네 개의 구성을 갖춘다. 그가 1959년 홍익대학교를 졸업한 직후부터 오늘날 대표작으로 알려진 <접합> 연작을 시작한 1975년까지의 기간을 네 가지 갈래로 구분해 살펴본다. 1부 <앵포르멜(1959-1965)>에서는 서구의 미술 경향 앵포르멜의 영향을 받은 작가의 작업 시기를 소개한다. 2부는 ‘도시화와 기하학적 추상(1967-1970)’이라는 제목으로 가속화된 도시화와 경제성장을 주제로 한 작가의 추상 작업을 만날 수 있다. 특히 전통과 현대의 융합 가능성을 탐구한 연작 <탄생>을 선보여 눈길을 끈다.

이어지는 3부는 ‘한국아방가르드협회(AG)-새로운 미술 운동 시기(1969-1975)’로 작가와 이론가들과의 미학적, 철학적 교류를 통해 작업의 영역을 확장한 시기를 다룬다. 마지막 4부는 ‘접합-배압법(1974-1975)’라는 이름 아래 그의 대표작 <접합> 연작이 탄생한 초창기의 작품 모습을 소개한다.

1959-1965 & 1967-1970

앵포르멜은 부정형 또는 비정형이라는 뜻으로 정형화된 회화의 틀을 깬 미술 경향으로 두 차례의 세계 대전이 일어난 유럽에서 태동했다. 하종현 작가는 1950년대 후반 앵포르멜로부터 작업적 영향을 받았다. 특히 그는 한국 전쟁으로 인한 사회 혼란과 개인의 상처 등 한국적 맥락을 적용해 작업에 그려냈다. 어두운 시대의 분위기는 그의 작품에서도 잘 드러난다. 이번 전시에서 만날 수 있는 작품 중 1959년에 완성한 <자화상>, 1962년 작 <작품 C>, 1965년 작 <무제 B>에서는 두꺼운 물감과 불에 그을린 표면, 어두운 색조가 두드러지는 모습을 확인할 수 있다.

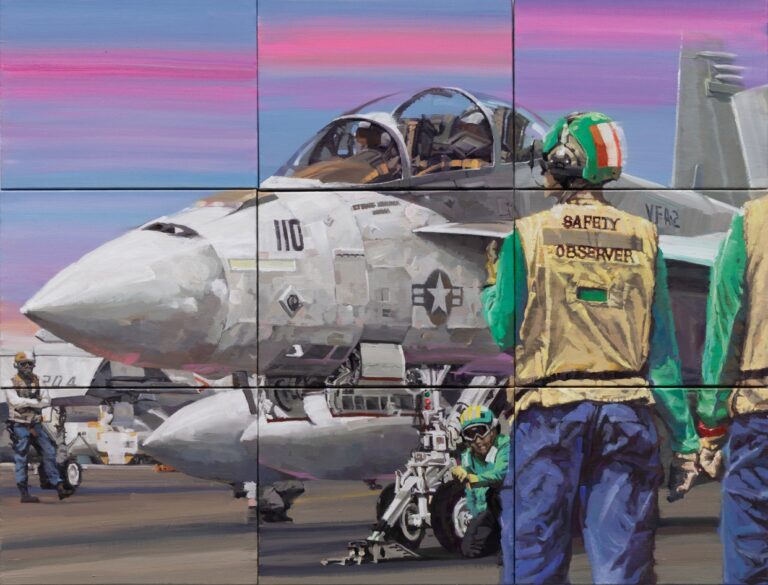

하종현, 〈작품 C〉, 1962, 캔버스에 유채, 콜라주, 162 x 130 cm. 작가 제공

하종현, 〈무제 B〉, 1965, 캔버스에 유채, 콜라주, 145.5 x 112 cm. 국립현대미술관 소장

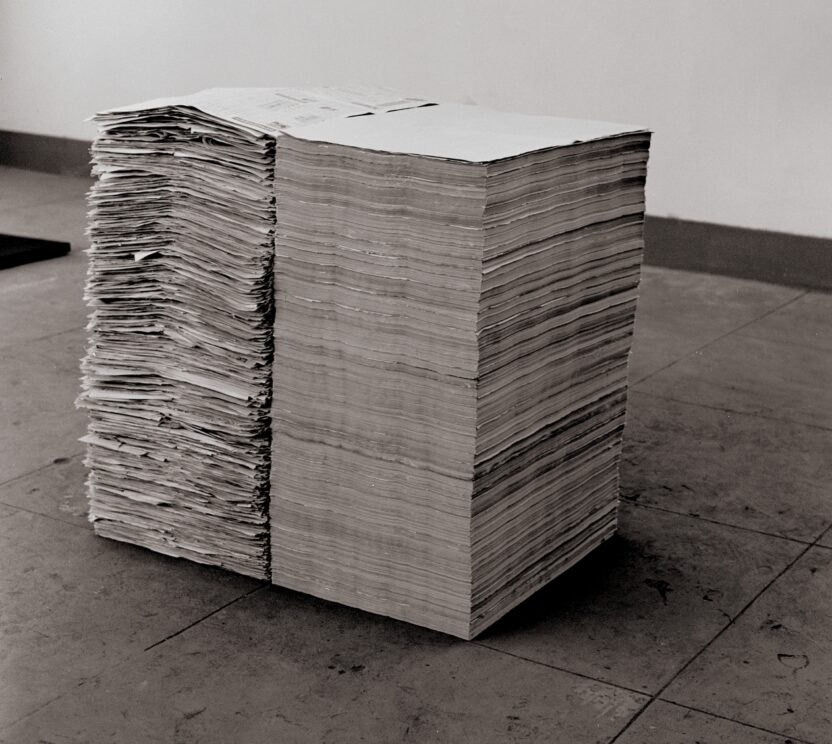

1960년대 후반에 이르러 작가는 도시화와 경제 성장에 따른 사회 변화상에 관심을 갖게 된다. 이는 곧 작업의 주제로 나타나기 시작했는데 이 시기 대표작으로 꼽히는 연작 <도시계획백서>가 대표적이다. 제2차 경제개발계획(1967-1971)에 따른 급격한 산업화와 근대화 과정을 구조적, 기하학적 형태의 추상화로 표현했다. 작가는 도시의 형성과 변화를 반복적인 패턴으로 시각화했다. 강렬한 색채를 사용해 새롭게 구축되는 도시 경관의 변화를 그렸는데 속도감과 역동성이 느껴진다.

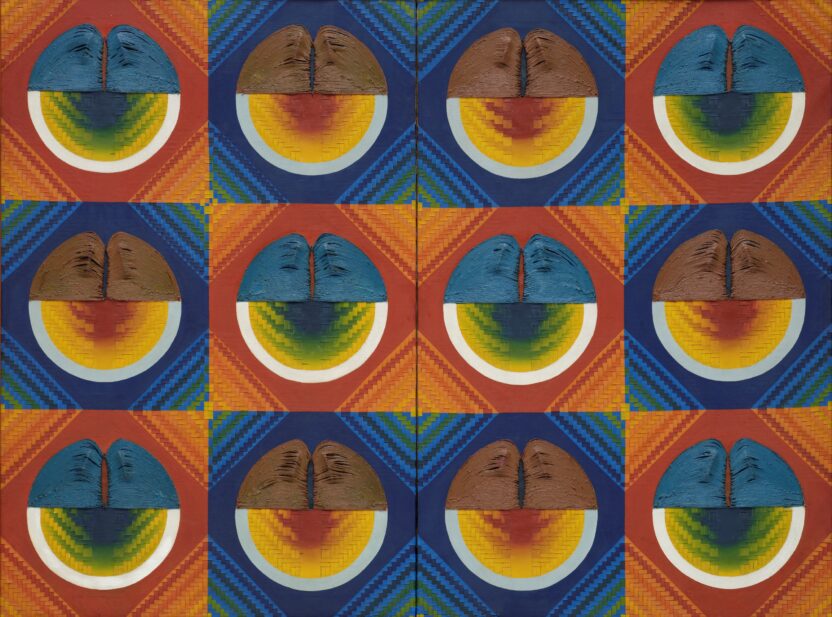

이 시기 탄생한 또 다른 연작 <탄생>도 이번 전시에서 눈여겨봐야 한다. 단청 문양과 돗자리 직조 기법 등 전통적인 미학을 현대적 조형 언어로 재해석했기 때문이다. 전통과 현대 미학의 융합 가능성을 탐구했다는 점에서 작가의 실험적이고 도전적인 작업 자세가 엿보인다. 구체적으로 그는 캔버스를 오려 붙이거나, 하단을 구부리는 등 단순히 캔버스 위에 물감을 칠하는 회화로부터 벗어나기 위한 시도를 지속했다. 이번 전시에서 소개한 대표적인 두 개의 연작은 경제 성장 과정에서 소멸해가는 전통과 발전을 거듭하는 근대화 구조의 상반된 요소를 보여준다.

1969-1975 & 1974-1975

1969년 하종현 작가는 전위 예술 그룹 ‘한국아방가르드협회(AG)’ 결성에 참여한다. 한국아방가르드협회는 비평가 이일을 비롯해 미술가 김구림, 박석원, 서승원, 심문섭, 이승조, 최명영, 그리고 하종현 등 12인의 작가와 이론가가 결성했다. 한국 현대미술에서 전위 예술을 위한 실험적 시도와 미학적 교류가 주된 협회 결성의 주요 목적으로 함께 협회지를 발간하고 전시를 개최하는 등 활동을 이어갔다.

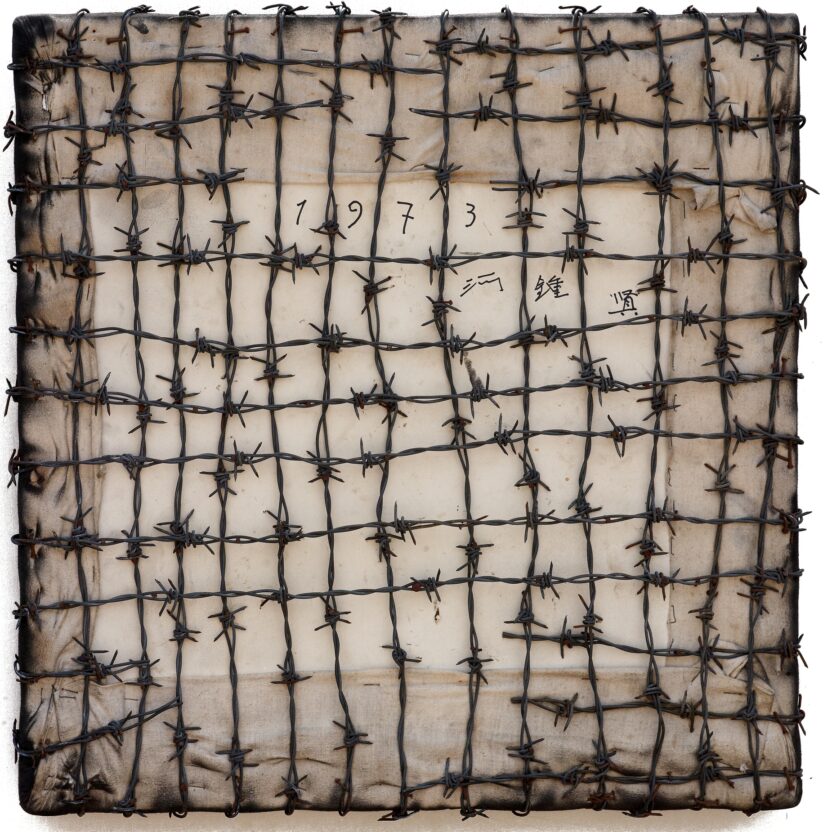

(오른쪽) 하종현, 〈작품 73〉, 1973, 패널에 철조망, 60 x 60 cm. 작가 제공.

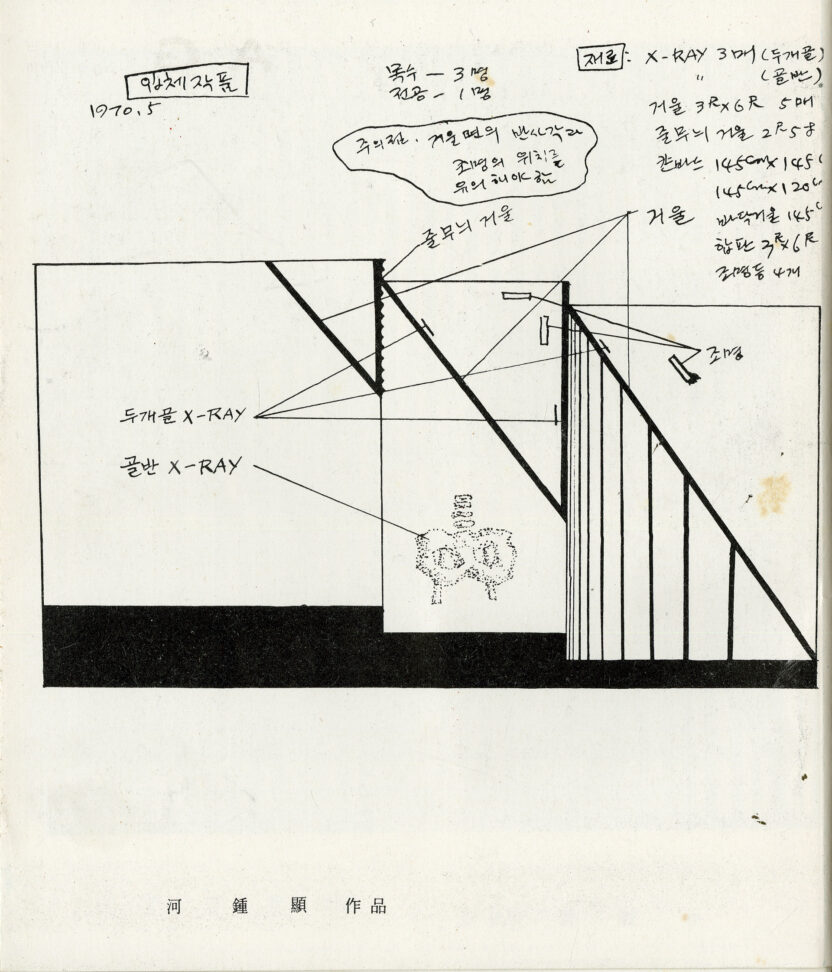

3부에서는 한국아방가르드협회 결성을 중심으로 새로운 미술 운동이 도래한 1970년대 작가의 작품을 살펴본다. 그는 신문, 석고, 스프링 등 한국 사회를 반영한 일상 재료를 활용해 작품을 제작했다. 1971년 제작한 <대위(對位)>, 1973년 작 <작품 73>이 대표적이다. 이는 당시 경직된 사회와 언론 검열 그리고 사회적 억압을 은유적으로 드러낸다. 특히 이번 전시에서는 도면으로만 남아 있는 거울 설치 작업 <작품>을 재현해 눈길을 끈다. 1970년 개최한 한국아방가르드협회의 첫 전시 <70년 AG전> 이후 최초 공개다. 여러 장의 거울과 두개골 및 골반 엑스레이 필름을 활용한 전위적인 설치 작품은 이번 전시에서 놓치지 말고 봐야 하는 작품으로도 꼽힌다.

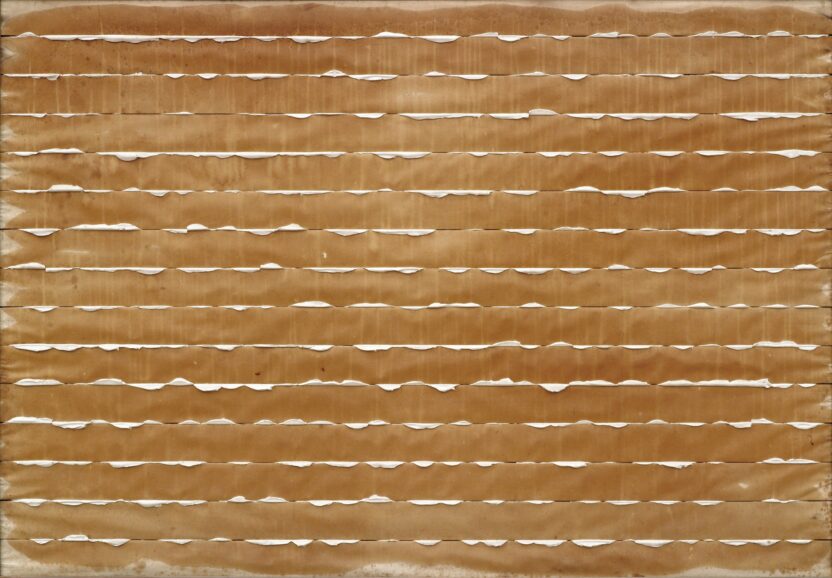

한편, 전시의 마지막 4부에서는 하종현 작가의 대표작 <접합> 연작의 탄생 과정과 작가의 독자적인 제작 기법 ‘배압법’을 조명한다. 그는 1974년 “입체 실험에서 얻은 효과를 평면에 어떻게 옮길 수 있을까?”라는 질문에서 출발해 <접합> 연작을 시작했다. 이때 올이 성긴 마대자루를 캔버스로 활용했는데 뒷면에 물감을 바른 후 커다란 나무 주걱으로 밀어내는 제작 기법을 고안했다. 이게 바로 ‘배압법’이다. 뒷면에서 시작된 작업의 결과물이 앞면에 드러나는 점이 특징이다. 작가가 직조한 마대자루 표면을 투과한 물감은 입체적인 텍스처와 깊이를 갖는다. 이때 단순히 시각적 효과뿐만 아니라 반복되는 작가의 물리적 행위가 재료의 물질성과 결합한다는 점을 주목해야 한다. 하종현 작가의 작품이 회화 그 이상의 의미를 갖게 된 이유이기 때문이다.

이처럼 전시 <하종현 5975>는 작가의 초기 작업을 시작으로 현재에 이르기까지 일련의 발전 과정을 톮아본다. 실험적이고 독창적인 조형 언어로 작품을 발전시켜 온 작가의 실험 정신을 마주할 수 있는 더할 나위 없는 기회이다. 아울러 아트선재센터는 전시와 작품의 깊은 이해를 이끌어 줄 연계 강연도 마련했다. 안휘경 솔로몬 R.구겐하임미술관 아시아 미술 어소시에이트 큐레이터의 전시 연계 강연은 오는 3월 22일에 열릴 예정이다.

![[iF 디자인 어워드 2025 수상작] 디자인믿음 17 [iF 디자인 어워드 2025 수상작] 디자인믿음](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/04/1-6-768x576.jpg)