‘서울의 하이스트리트’는 왜 계속 진화하는가?

명동, 홍대, 강남, 성수, 한남, 도산이 여전히 뜨거운 이유

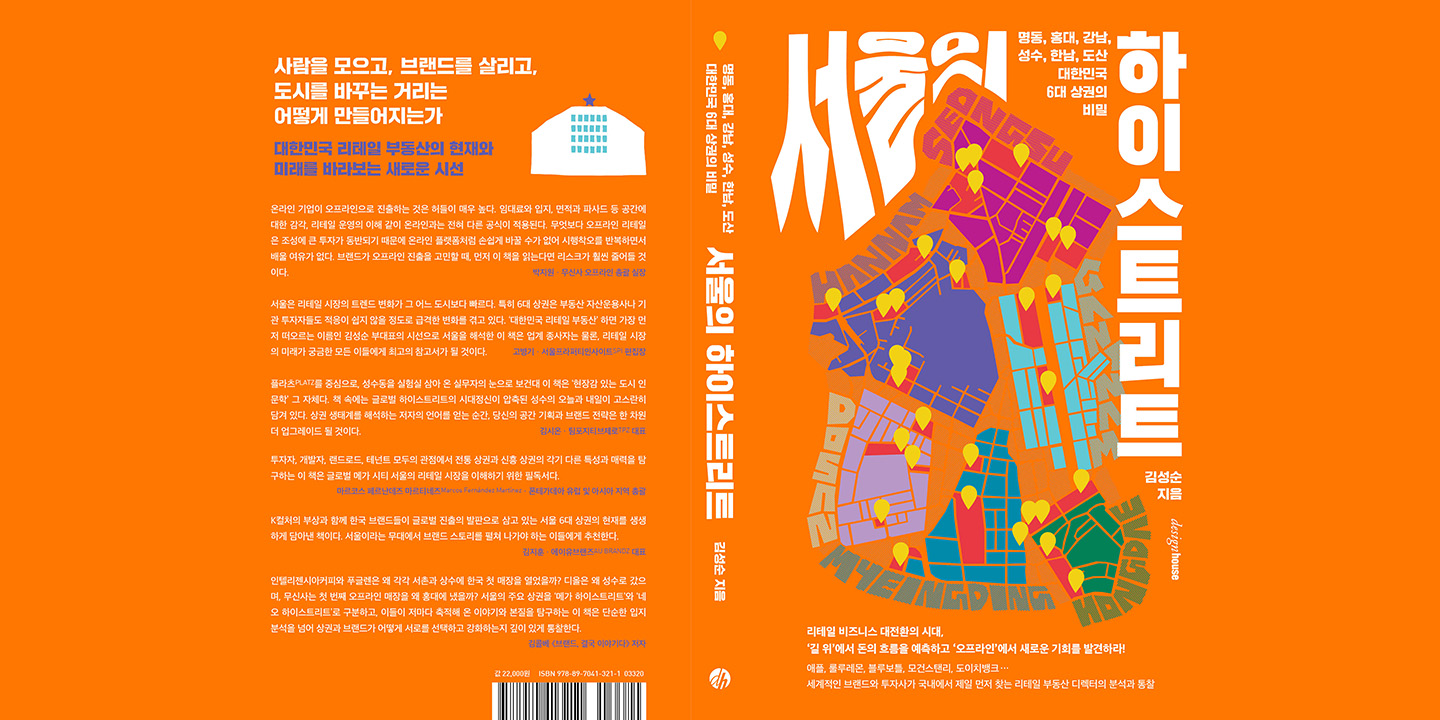

책 <서울의 하이스트리트>는 서울의 대표 상권 6곳을 중심으로 오프라인 리테일의 새로운 가능성을 제시한다. 팬데믹 이후에도 살아남은 거리들에는 브랜드 전략, 공간 기획, 소비자 경험 설계의 결정적 단서들이 숨어 있는데, 단순한 입지 분석을 넘어 공간과 문화 그리고 자본이 교차하는 리테일 생태계를 실무자의 시선으로 풀어낸다.

왜 지금, 다시 거리인가?

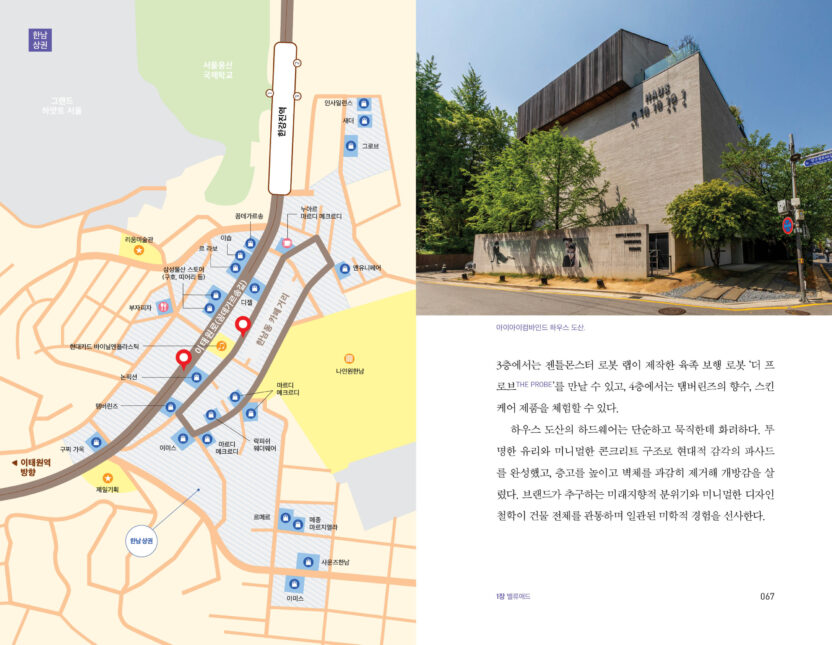

‘오프라인 리테일은 죽지 않았다. 그리고 앞으로도 계속될 것이다.’ 책 <서울의 하이스트리트>가 전하고자 하는 핵심 메시지 중 하나다. 팬데믹 이후 많은 브랜드가 폐업하고 소비가 온라인 중심으로 재편된 가운데, 책의 저자 김성순은 서울의 주요 거리에서 여전히 활기를 잃지 않는 상권과 브랜드들의 움직임에 집중한다. 이 책에서 주목한 곳은 ‘서울의 6대 하이스트리트’ — 명동, 홍대, 강남, 성수, 한남, 도산이다. 이 거리들은 단지 사람이 몰리는 번화가가 아니다. ‘하이스트리트’란 표현처럼 도심 속 핵심 산업과 문화, 소비, 자본이 교차하며 도시의 미래를 설계해 나가는 살아 있는 실험실이다. 장기화되는 불황 속에서도 꾸준히 발전 중인 서울의 6대 하이스트리트를 중심으로 사람의 발길이 끊이지 않는 브랜드와 건물이 가진 비결이 무엇인지 알아본다. 또 변화하는 리테일 지형 속에서 오프라인 공간이 어떤 방식으로 브랜드의 메시지를 담아내고 있는지, 소비자의 경험을 새롭게 구상하고 기획하고 있는지를 알아본다.

저자 김성순은 부동산 서비스 회사 쿠시먼앤드웨이크필드(Cushman & Wakefield, C&W) 코리아의 부대표로 부동산 개발과 투자, 매각에 관해 자문하고, 상업 시설을 직접 기획하거나 운영 컨설팅을 해왔다. 그의 지휘 아래 애플, 블루보틀 등의 세계적인 브랜드가 국내에 진출했고, 티파니 앤 코, 펜디 등 럭셔리 브랜드와 자라, H&M 등의 SPA 브랜드가 국내에 플래그십을 열었다. 브랜드뿐 아니라 디타워, 파라다이스시티 등 복합 상업 시설 또한 그의 손길이 닿았다. 리테일 업계의 변화와 더불어 여러 상권의 부침, 브랜드의 흥망성쇠를 지켜봐 온 그는 전문 지식과 현장에서 쌓은 감각, 그리고 오랜 경엄을 바탕으로 오프라인 리테일 사용법을 알려준다.

리테일 생태계를 해석하는 여덟 가지 프레임

책 <서울의 하이스트리트>는 리테일 부동산 업계의 모든 관계자가 주목할 현상을 여덟 개로 추려 설명한다. 부동산 가치를 올려 수익을 극대화하는 전략인 ‘밸류애드(value-add)’, 사람을 끌어들이는 상징인 ‘앵커(anchor)’, 브랜드의 얼굴이자 아이덴티티 강화의 미디어로 자리한 ‘파사드(façade)’, 리테일의 기능을 결정적으로 뒤바꾼 ‘팬데믹’, 하이스트리트가 가진 사회문화적 자본인 ‘레이어(layer)’, 신생 브랜드의 인큐베이터이자 기존 브랜드의 권위를 키우는 하이스트리트의 ‘등용문’ 현상, 세계의 트렌드가 된 한국 문화 콘텐츠 ‘K’, 시대와 사람을 ‘연결’하거나 단절하며 힘을 강화하는 하이스트리트의 특징을 살펴본다.

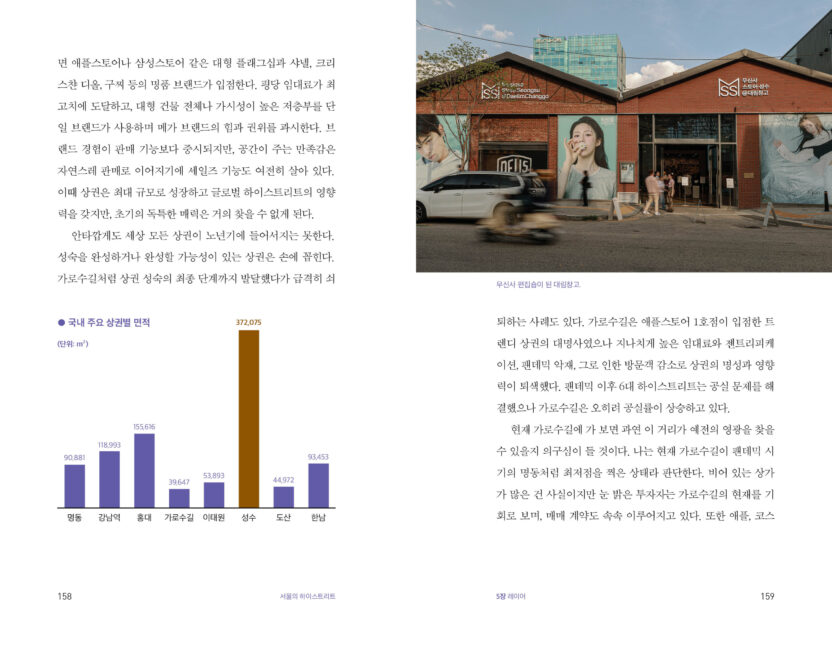

특히 이 책은 서울 주요 상권을 ‘메가 하이스트리트(전통 상권)’와 ‘네오 하이스트리트(신흥 상권)’라는 두 가지 범주로 나누어 현상을 살펴보는 것이 흥미롭다. 높은 경쟁력을 가진 브랜드는 메가 하이스트리트에 플래그십을 열어 브랜드 위상을 높이고, 신생 브랜드는 네오 하이스트리트에 플래그십을 열어 독특한 정체성을 알리고 화제성을 얻으려 한다. 루이비통이 명동에 탬버린즈가 성수에 자리를 잡은 이유도 이 때문. 여기에 저자는 상권의 경쟁력이 사회문화적 자본인 ‘레이어’에서 비롯된다고 말하는데, 이런 소비자층에 따라 메가 하이스트리트에는 백화점과 명품 매장이 네오 하이스트리트에는 유기농 매장과 독립 서점 등이 들어서는 것도 이를 대변한다.

팬데믹이 상권별로 차별화된 영향력을 행사한 이유는 무엇일까?

책 <서울의 하이스트리트> 중에서

아마도 개별 상권의 특성, 주요 소비자층, 테넌트 구성, 무엇보다 내부 경제 구조의 차이 때문일 것이다.

임대료 체계, 소유 구조, 자본 집약도, 이해 관계자들의 의사 결정 경향성은 상권의 보이지 않는 질서를 만든다.

시장의 보이지 않는 질서가 팬데믹 상황에서 하이스트리트의 대응과 회복력에 직접적인 영향을 미친 것이다.

저자는 이러한 변화가 단기간의 유행이나 트렌드가 아닌 리테일 산업의 구조적 전환이라고 진단한다. 팬데믹은 온라인 소비의 확산만을 불러온 것이 아닌 오프라인 공간이 지닌 기능과 가치에도 근본적인 영향을 미쳤다. 과거에는 매장이란 ‘물건을 파는 곳’이었다면, 지금의 리테일 공간은 경험을 설계하고 브랜드의 세계관을 보여주며 콘텐츠를 전시하는 복합적인 장소로 변모하고 있다. 이 책은 그 변화의 단서들을 거리 위에서 포착하며 공간의 디자인이나 입지 전략은 물론 리테일 생태계 전체를 바라보는 시각을 제시한다.

Information

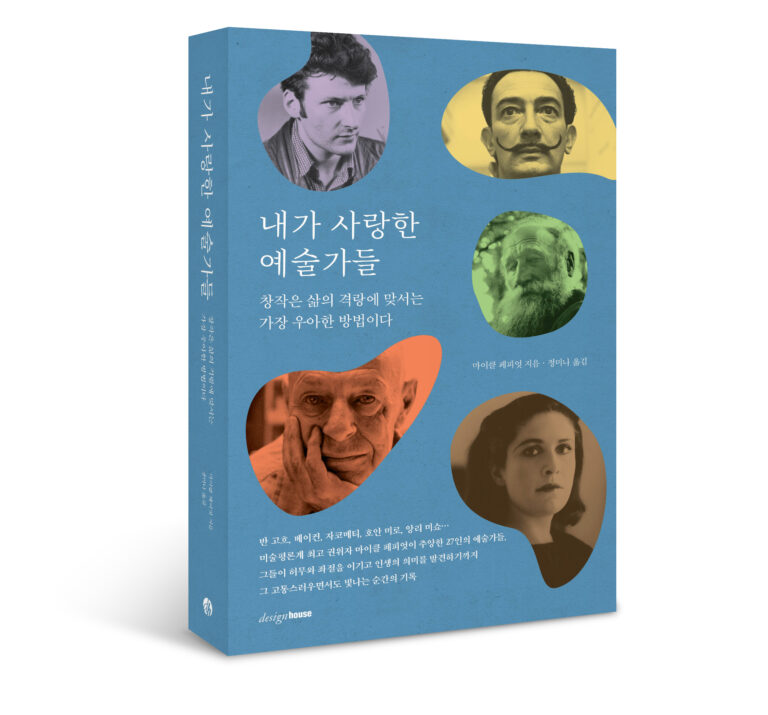

책 <서울의 하이스트리트>

지은이 | 김성순

펴낸 곳 | 디자인하우스

크기 | 145X225mm

페이지 | 256쪽

발행일 | 2025년 7월 3일