발효에서 식탁까지, K푸드의 기원을 담은 디자인

2025 아름지기 기획전, <장, 식탁으로 이어진 풍경>

아름지기 2025년 기획전시 〈장, 식탁으로 이어진 풍〉은 2024년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 '장' 문화를 조명한다. 간장·된장·고추장이 음식·식탁·도구·일상 속에서 이어지는 ‘살아 있는 문화’임을 공예·디자인과 함께 보여준다.

무엇이 한국의 식문화를 대표하는가를 묻는다면, 많은 이들이 김치나 한식을 떠올릴 것이다. 그러나 그 근간에는 늘 장(醬)이 있다. 간장, 된장, 고추장으로 대표되는 장은 단순한 조미료를 넘어 한국인의 삶과 정서를 담아낸 문화적 상징이다. 집집마다 장독대에 담긴 장은 ‘백가백미(百家百味)’라는 말처럼 각기 다른 맛을 지녔고, 마을 단위로 함께 장을 담그고 나누던 기억은 공동체의 풍경을 이루었다. 이러한 이유로 한국의 장 담그기 문화는 2024년 유네스코 인류무형문화유산에 등재되며 그 가치를 세계적으로도 인정받았다.

©재단법인 아름지기, 그루비주얼

지난 8월 29일부터 오는 11월 15일까지 아름지기 통의동사옥에서 열리는 2025년 기획 전시 <장, 식탁으로 이어진 풍경>은 이러한 장 문화를 새롭게 조망한다. 발효 과학이나 영양학적 가치에만 머물지 않고, 장이 음식과 식탁, 도구와 일상의 풍경 속에서 어떻게 살아 움직이는지를 총체적으로 보여준다. 전통 장과 음식, 공예와 디자인이 어우러진 이번 전시는 장을 단순히 과거의 유산이 아니라 오늘의 식탁에서 여전히 생생하게 이어지는 ‘살아 있는 문화’로 소개한다.

열 가지 장, 열 가지 맛

2024년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재된 장의 다양성과 가치를 재조명하는 이번 전시는 ‘장과 음식’, ‘장과 도구’ 두 축으로 구성됐다. 첫 번째 축인 ‘장과 음식’은 전통문화연구소 온지음 맛공방이 선정한 열 가지 전통 장을 중심으로 펼쳐진다. 익숙한 간장·된장·고추장은 물론, 두부장, 대구장, 즙장 등 일상에서 접하기 어려운 장까지 함께 소개되며, 각 장의 개성을 가장 잘 살릴 수 있는 열 가지 음식과 짝을 이루어 선보인다.

청장은 흰죽 상차림, 약고추장은 골동반, 어육장은 두부전골, 된장은 장온면, 대구장은 해물떡볶이, 천리장은 채소 화양적, 청국장은 붕어찜, 등겨장은 맥적갈비, 두부장은 두유묵, 마지막으로 들깨과줄은 전통 후식으로 연결된다. 장의 풍미를 단계적으로 체험하도록 설계된 정갈한 코스 형태라는 점도 흥미롭다. 관람객은 음식을 따라가며 장이 지닌 다채로운 스펙트럼을 코스 요리를 맛보듯 경험할 수 있다. 실제로 이들 음식 중 일부는 현재 온지음 레스토랑의 가을 메뉴로도 만날 수 있다.

한편 1층 전시 공간은 임태희디자인스튜디오를 이끄는 임태희 소장이 디자인을 맡았다. 서까래와 기둥, 지붕 구조를 드러낸 실내는 마치 전통 가옥 안으로 들어선 듯한 분위기를 자아낸다. 나무 기둥의 질감은 장과 음식이 지닌 자연스러움과 맞닿아 있고, 천장에 길게 이어진 반투명 조명 구조물은 은은한 채광을 연출하며 집 안의 따뜻한 공기와 분위기를 환기시킨다. 전시장 바깥에 걸어둔 메주도 눈길을 끈다. 장 담그기의 출발점이자 발효의 시간을 기다리는 풍경을 통해 장이 지닌 시간성을 드러내며, 이번 전시가 무거운 주제를 다루는 것이 아니라 평범한 일상 이야기를 품고 있음을 보여준다.

2층 전시 공간은 사계절의 흐름에 맞춰 장과 음식이 어떻게 어우러져 왔는지를 보여준다. 정월대보름 복을 기원하며 나누던 복쌈, 여름철 더위를 식히던 상추쌈, 겨울 아랫목에 앉아 즐기던 청육장까지. 절기와 계절에 따라 달라진 상차림은 자연에 순응하며 건강과 안녕을 빌던 옛사람들의 지혜를 전한다.

눈길을 끄는 것은 음식과 그릇이 함께 어우러진 장면이다. 조선시대 궁중에서 쓰였던 채소쌈은 유물 식기에 담겨 세월을 넘어선 격조와 미감을 전하고, 정월대보름 복쌈은 백경원·손민정 작가가 만든 백자와 분죽 바구니에 올려져 현대적 감각 속에서 고요한 품위를 더한다. 청육장은 김동준 작가의 백자에 담아 차갑게 즐기는 겨울 별미와 따뜻한 온기의 대비를 드러낸다. 이처럼 음식과 그릇을 나란히 보여주며 전시는 장이 단순히 맛을 내는 조미료를 넘어, 생활과 미감을 함께 빚어온 문화임을 입체적으로 이야기한다.

장과 도구, 기능에서 미학으로

전시의 또 다른 축은 ‘장과 도구’다. 장은 발효 그 자체만으로 완성되지 않는다. 이를 담고 나르고 나누는 다양한 도구들이 있어야 비로소 식문화로 자리 잡는다. 장독과 항아리, 국자와 주걱 같은 전통 도구들은 발효의 시간을 지탱하며, 기능을 따라 만들어진 형태 속에 손끝의 감각과 생활의 지혜를 고스란히 담아왔다. 이번 전시는 이러한 도구들을 단순한 보조 수단이 아니라, 장 문화를 구성하는 중요한 매개체로 다시 보여준다.

2층에서는 ‘담고 나누는 도구들’이라는 제목 아래 박선민, 이인진, 이지호, 황경원 작가의 작업을 살펴볼 수 있다. 이들은 장을 담거나 나누고, 조리와 보관에 사용되던 전통 도구의 형태와 기능을 연구해 작품에 반영했다. 주걱, 국자, 항아리 같은 도구를 토대로 목재·금속·유리·흙 등 다양한 재료로 재구성한 결과물은 장 문화와 관련된 도구의 쓰임을 현대적 시각에서 다시 보여준다.

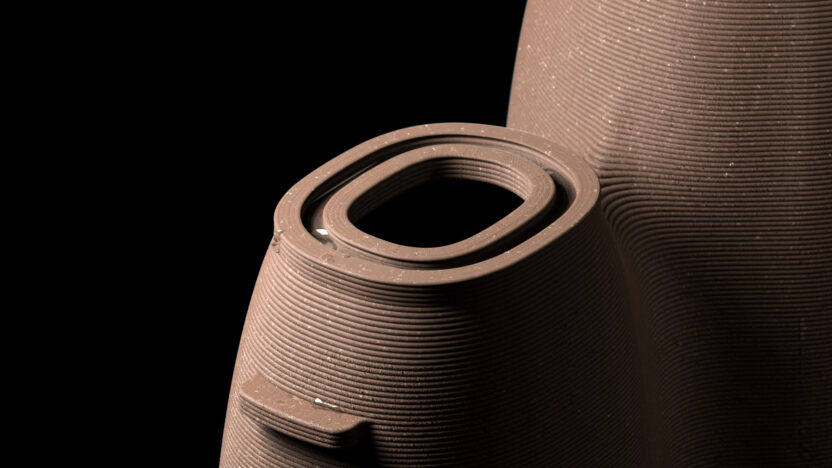

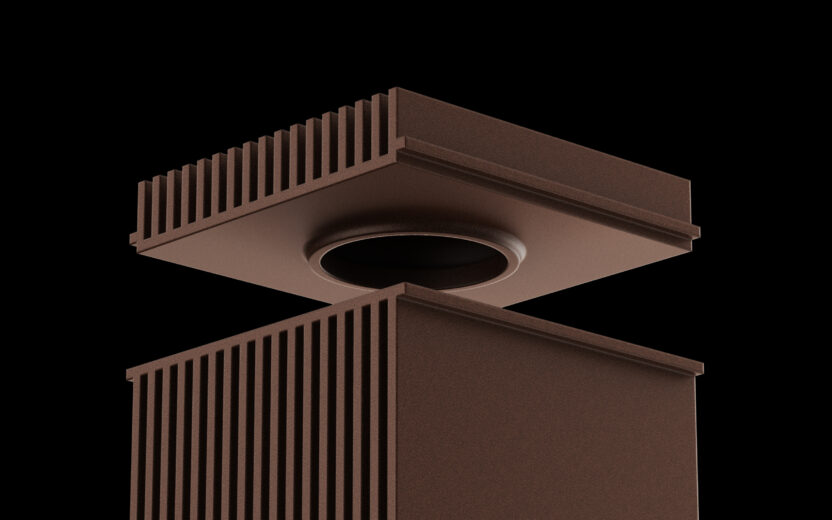

마지막 전시장인 3층에서는 산업 디자이너의 시선으로 현대적으로 재해석한 장의 도구를 소개한다. 산업 디자인은 대량생산을 전제로 하기에 합리적인 가격, 우수한 사용성, 환경친화성 등이 중요한 기준이 된다. 이번 전시에서 산업디자인 스튜디오 SWNA는 한국 음식문화의 정점이라 할 수 있는 ‘장’에 주목해, 아파트나 빌라 등 현대의 주거 환경에 맞는 발효용기와 보관 용기를 선보인다.

‘바람의 옹기’와 ‘산의 옹기’는 발효 과정에 초점을 맞춘 작품이다. 전통적으로 야외 장독대에서 쓰이던 항아리를 현대의 발코니나 실내에서도 활용할 수 있도록 구조를 새롭게 설계했으며, 통기성과 냉각 기능을 강화해 발효 환경을 최적화했다. ‘산의 옹기’는 한국의 산세에서 영감을 받아 물을 활용한 전통 결구머리 기법을 적용해 전통성과 현대성을 동시에 담아냈다.

반면 ‘우물 용기 1’과 ‘우물 용기 2’는 발효가 끝난 장을 보관하고 사용하는 데 초점을 맞췄다. ‘우물 용기 1’은 간장·된장·고추장 세 가지 장을 한꺼번에 담을 수 있도록 설계돼 실용성을 높였고, ‘우물 용기 2’는 된장이나 고추장의 특성을 고려해 사용 편의성을 개선했다. 두 용기 모두 냉장고와 식탁에서 쓰기 적합해, 전통 장을 오늘의 생활 속에서도 간편하게 이어갈 수 있다.

전시 <장, 식탁으로 이어진 풍경>은 장을 담그고 나누던 전통에서부터 음식과 도구, 공예와 산업디자인에 이르는 현대적 해석까지 폭넓게 보여준다. 최근 전 세계적으로 짙어진 한류 열풍 속에서 K-푸드가 주목받는 지금, 단순한 조미료가 아니라 한국인의 생활문화와 정체성을 대표하는 상징으로 장을 다시 읽어보는 흥미로운 시도다.

![[쉐어엑스 인사이트 아웃 2] 산업 디자이너 세미나 참여 신청하기, ~ 11/10까지 13 [쉐어엑스 인사이트 아웃 2] 산업 디자이너 세미나 참여 신청하기, ~ 11/10까지](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/20251106_075150-768x432.png)