동독판 주공 아파트? ‘플라텐바우’를 기억하는 방법

기억의 층위들, 플라텐바우를 기억하는 두 가지 방법

포츠담 현대미술관 DAS MINSK의 전시 〈 주거복합체: 플라텐바우 속 예술과 삶〉은 동독 플라텐바우를 둘러싼 기억과 재현을 탐구한다. 22명 작가는 건축사가 아닌 주거의 사회문화적 의미에 집중했으며, 1970~80년대 실제 거주한 세대와 이후 세대가 같은 공간을 각기 다른 시선으로 표현했다.

포츠담의 현대미술관 DAS MINSK에서 선보이는 〈 주거복합체: 플라텐바우 속 예술과 삶(Wohnkomplex. Kunst und Leben im Plattenbau)〉전은 동독의 플라텐바우(Plattenbau)를 둘러싼 기억과 재현의 문제를 예리하게 파고든다. 이번 전시에 참여한 22명의 작가들은 플라텐바우를 이념적 혹은 건축사적으로 접근하기보다, 주거 공간이 갖는 사회문화적인 의미에 주목했다. 특히 1970-80년대 동독 시기 플라텐바우를 직접 경험한 작가들과 1990년대 이후 태어나 간접적으로 이를 재구성한 젊은 작가들은 같은 공간을 서로 다른 방식으로 기억하고 표현했다.

회화와 사진 속 일상의 무게

플라텐바우는 한국의 1970-80년대 주공 아파트와 비교해 볼 수 있다. 동독의 WBS-70 표준 평면도와 한국의 32평, 25평 표준 설계의 획일성, 국가가 주도한 대량 주택 공급 정책, 도시 외곽에 조성된 신도시 풍경까지 많은 유사점을 보인다. 또한 이 대규모 집합 주거 단지는 두 나라에서 모두 근대화와 발전의 상징이었다가, 시간이 지나면서 낙후된 이미지로 전락한 경험을 공유한다.

차이점이라고 한다면, 한국의 주공 아파트는 개인 소유를 기반으로 했기 때문에, 같은 단지 내에서도 평수에 따른 계층 분화가 뚜렷이 나타나지만, 국가 소유였던 플라텐바우에는 당 간부든 일반 시민이든 사회적 지위와 상관없이 비교적 균일한 공간에 거주했다는 점이다. 계급을 초월한 공통의 주거 경험이 있었기 때문에, 이번 전시 작품에는 작가의 사적인 경험과 사회적 기억이 동시에 담겼다.

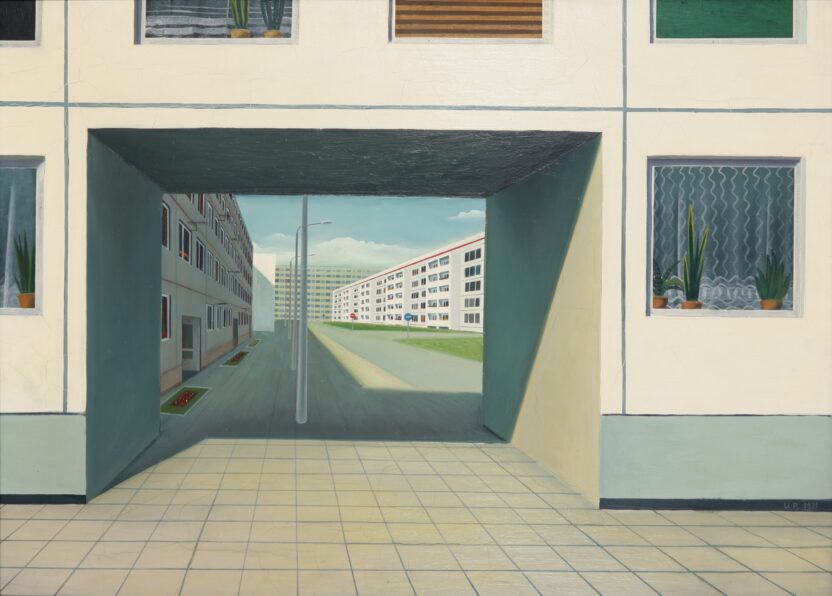

우베 파이퍼(Uwe Pfeifer)의 회화 연작 ‘할레-노이슈타트’에는 이러한 특징이 잘 드러난다. 1947년 할레에서 태어나 현재까지 그곳에서 활동하는 파이퍼는 사회주의 신도시 건설의 희망찬 시기부터 체제 붕괴와 급격한 사회 변화까지 모두 지켜봤다. 그래서일까. 1970년대부터 그려온 연작에는 이데올로기적인 판단보다 한 공간에서 펼쳐지는 삶에 대한 깊은 애정과 유머, 그리고 멜랑꼴리가 담겨 있다.

‘할레-노이슈타트의 통로(Durchgang in Halle-Neustadt)'(1971)에서 파이퍼는 통로라는 건축적 장치를 통해 사회주의 신도시의 이중성을 탐구한다. 통로 너머로 펼쳐지는 아파트 단지 풍경은 개인과 집단, 사적 영역과 공적 영역 사이의 경계를 시각적으로 드러내며, 관람자를 새로운 도시 공간으로 이끌어가는 관문 역할을 한다. ‘저녁 무렵 집들'(1972)을 보면 아파트 창문에서 새어 나오는 불빛들이 거대한 벌집을 연상시킨다. 하지만 이 차가운 기하학적 구조 속에서 스며나오는 불빛은 바로 생활의 온기다. 각 창문 뒤에는 저마다 다른 일상이 펼쳐지고 있지만, 동시에 이 모든 삶들은 동일한 건축 규격 안에 담겨 있다.

‘지하보도'(1973)는 밀폐된 지하 공간을 하나의 무대로 변모시킨다. 형광등의 차가운 빛 아래를 걸어가는 인물들은 얼굴 없는 익명의 존재들이지만, 동시에 각자만의 서사를 품고 있는 듯 보인다. 인공적이고 기능적인 도시 인프라가 개개인의 삶의 무대가 되는 순간을 파이퍼는 예리하게 포착했다. 그의 작품에서 공통적으로 발견되는 건 라이프치히 화파 특유의 정밀한 데생과 절제된 색감이다.

특히 자연광과 창문의 불빛, 형광등의 차가운 조명까지 다양한 빛의 묘사는 기술적인 완성도를 넘어 각기 다른 감정의 온도를 전달한다. 이처럼 플라텐바우를 차갑고 획일적인 콘크리트 덩어리가 아니라, 수많은 개별적 삶들이 만나고 스치는 복합적인 무대로 표현한 파이퍼의 작품들은 그 공간을 직접 살았던 사람만이 가질 수 있는 애정 어린 시선이 만들어낸 결과다.

지빌레 베르게만(Sibylle Bergmann)의 ‘P2 시리즈'(1974-1981)는 또 다른 방식의 관찰을 보여준다. 베를린-리히텐베르크의 동일한 구조를 가진 여러 거실을 유형학적으로 기록한 이 연작에는 표준화된 주거 공간 속에서 미묘하게 발현되는 개인성이 포착된다.

작가는 마치 과학자처럼 같은 각도, 같은 높이에서 카메라를 설치하고 촬영했다. 각 거실의 창문, 발코니 출입문, 벽면의 위치는 정확히 동일하지만, 그 안을 채우는 가구와 소품들은 완전히 다르다. 어떤 집에는 모던한 소파와 추상화가, 다른 집에는 전통적인 목재 가구와 레이스 커튼이 자리한다. 텔레비전의 위치, 화분의 배치, 벽에 걸린 액자까지 모든 것이 각 가정의 취향과 정체성을 드러낸다. 동일한 시선으로 동일한 방을 보여주되, 각각 다른 인테리어만 담고 있어 마치 객관적 기록을 통해 오히려 주관적 개성을 부각시키는 효과를 만들어낸다.

일본인 사진가 세이이치 후루야(Seiichi Furuya)는 1980년대 후반 동독에 거주하며 촬영한 방대한 기록들을 무작위 순서의 프로젝션으로 보여줌으로써 완결된 선형적 내러티브를 거부한다. 그의 작업 방식은 독특하다. 수천 장의 사진 중에서 매번 다른 조합을 선택해 슬라이드 쇼로 상영하는데, 같은 전시를 두 번 봐도 동일한 순서로 이미지가 나타나지 않는다.

이번 전시에서 소개된 개별 사진들, ‘베를린-동쪽 1986(Berlin-Ost 1986)'(1986)과 ‘베를린-동쪽 1987(Berlin-Ost 1987)'(1987)은 할레-노이슈타트의 아파트 단지 전경, 어느 집의 거실, 창밖 풍경, 지나가는 사람들의 뒷모습까지 일상의 순간들을 담고 있다. 이 평범한 사진들이 독특한 이유는 동독 사회에 살면서도 완전한 내부자가 될 수 없는 외국인으로서의 이중적 시선에 있다. 그는 현지인들이 당연하게 여기는 일상을 신선한 눈으로 포착하면서도, 동시에 그 사회의 은밀한 분위기와 긴장감을 예민하게 감지했다.

물질로 재구성하는 기억

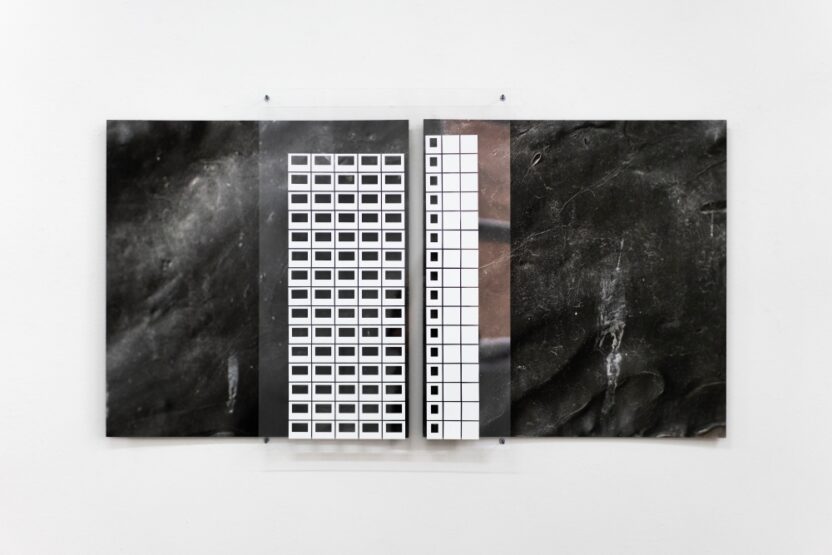

1995년생 나탈리 발레스카 쉴러(Nathalie Valeska Schüler)로 대표되는 젊은 세대 작가들의 접근법은 동독 시기를 경험한 작가들과 근본적으로 다르다. 튀링겐 에어푸르트의 플라텐바우에서 자란 쉴러는 2020년부터 라이프치히-그뤼나우를 반복적으로 방문하며 작업을 진행했다. 그 결과물 중 하나인 ‘입면도II'(2024)는 플라텐바우를 여러 층위에서 분석하는 복합적인 작업이다.

먼저 작가는 건물을 매우 정밀하게 촬영한 후, 이를 3D 프린팅으로 모형화해 물리적인 재현물을 만든다. 주목할 만한점은 쉴러가 쓰는 ‘모리놀’이라는 재료다. 모리놀은 동독 시절 플라텐바우 건설에 사용된 건축 자재인데, 시간이 지나면서 이 재료 표면에는 수많은 사람들의 지문이 남았다. 플라텐바우에 막 입주해 살며 그 벽을 만졌던 사람들의 지문과, 현재 주거 문제를 고민하며 플라텐바우를 찾아온 사람들의 지문이 같은 표면에 겹겹이 쌓였다.

마르쿠스 드레이퍼(Markus Draper)의 설치 연작 ‘회색지대’ 역시 플라텐바우의 역사를 재맥락화한다. 이번에 전시된 ‘노이브란덴부르크, 트라버알레'(2015)와 ‘마그데부르크, 한스-그뤼딕-슈트라세'(2015)는 실제 동독의 플라텐바우를 정밀한 모형으로 재현한 것이다. 이 건물들은 1980년대 동독 국가보안부(슈타지)의 도움으로 서독의 좌익 테러 조직 RAF(적군파) 구성원들이 은신했던 바로 그 장소들이다. 노이브란덴부르크와 마그데부르크의 평범해 보이는 아파트 단지 안에서 서독의 테러리스트들이 새로운 신분으로 생활했다는 역설적인 상황을 모형으로 구현했다.

건물은 여전히 자리를 지키고, 사람들은 그 안에서 저마다의 삶을 이어간다. 오늘날 플라텐바우는 더 이상 특정 이념의 흔적으로만 읽히지 않는다. 그보다 ‘집’이라는 오래된 물음에 대한 인간적 고민이 빚어낸 산물에 가깝다. 이번 전시에서 동독 세대 작가들은 자신의 체험과 감정을 통해, 젊은 세대는 객관적 조사와 기록을 토대로 그 물음에 다가섰다. 그러나 결국 그들이 도달하는 지점은 같다. 우리는 어떻게 살아가야 하는가, 그리고 그 삶을 어떻게 기억할 것인가. 지금 이 순간에도 플라텐바우에는 또 다른 일상이 축적되고 있다. 기억이 층층이 쌓이는 이 공간에서 역사는 멈추지 않은 채, 여전히 현재 속에서 쓰이고 있다.