‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 호랑이와 까치, 430년 전 호작도에서 만나다

리움미술관 상설기획전, <까치호랑이 虎鵲(호작)>전

리움미술관의 상설기획전 〈까치호랑이 虎鵲(호작)〉은 호랑이와 까치가 함께 등장하는 전통 도상을 통해 한국 미술의 정서와 해학을 조망한다. 1592년 제작된 현존 최고 호작도부터 조선 후기 민화, 김홍도의 정통 회화까지 400년간 변주된 까치호랑이 이미지를 한자리에서 소개한다.

호랑이와 까치가 함께 등장하는 그림, 이른바 ‘까치호랑이(호작도)’는 한국인의 정서를 가장 선명하게 담아낸 도상 중 하나다. 호랑이는 용맹과 권위를 상징하면서도 어딘가 우스꽝스럽고 친근한 모습으로 그려졌고, 까치는 길상과 희소식을 전하는 존재로 곁에 자리한다. 리움미술관이 마련한 상설기획전〈까치호랑이 虎鵲(호작)〉은 전통 이미지를 통해 한국 미술사의 깊이와 민중적 해학을 다시 조망하는 자리다. 특히 이번 전시는 1592년에 제작된 현존 최고(最古)의 호작도를 비롯해 조선 후기 민화와 김홍도의 정통 회화까지, 400년에 걸친 까치호랑이의 다채로운 변주를 한눈에 보여준다.

까치호랑이, 그 기원은?

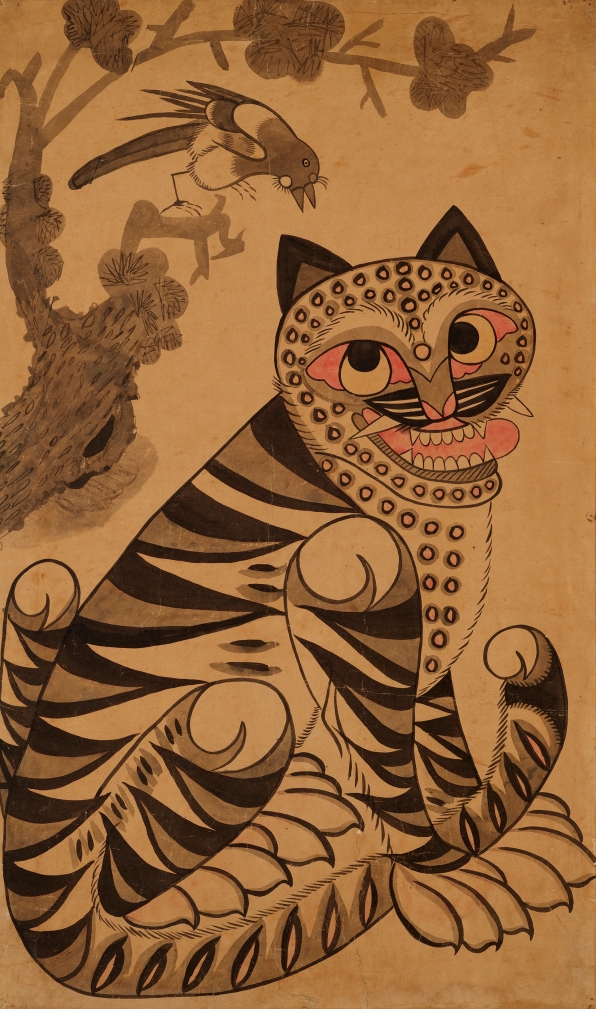

이번 전시는 리움미술관 소장 ‘호작도'(1592년)를 첫머리에 둔다. 까치호랑이의 가장 오래된 현존 작품으로, 중국 원나라에서 시작된 호작도의 형식이 조선의 문화적 맥락 속에서 변모해가는 과정을 확인할 수 있다. 화면에는 소나무 위에 까치가 앉아 있고 호랑이가 새끼와 함께 등장한다. 단순한 민화가 아니라 정통 회화 형식으로 제작된 점이 눈에 띈다. 또한 ‘출산호(出山虎)’, ‘경조(驚鳥)’, ‘유호(乳虎)’ 등 호랑이를 둘러싼 다양한 이야기가 결합되어 있어 까치호랑이 도상의 원류와 의미망을 집약적으로 보여준다.

이 작품은 현존하는 까치호랑이 중 제작 연도가 가장 명확히 기록된 사례다. 화면 우측 상단에는 ‘임진년에 그렸다’는 발문이 남아 있어 임진왜란이 일어난 1592년에 제작된 사실을 알려준다. 조선의 불안한 시대적 상황 속에서 호랑이는 단순한 길상의 동물을 넘어 권위와 혼란, 질서와 풍자의 상징으로 작동했음을 짐작하게 한다.

민화 속으로 스며든 까치호랑이

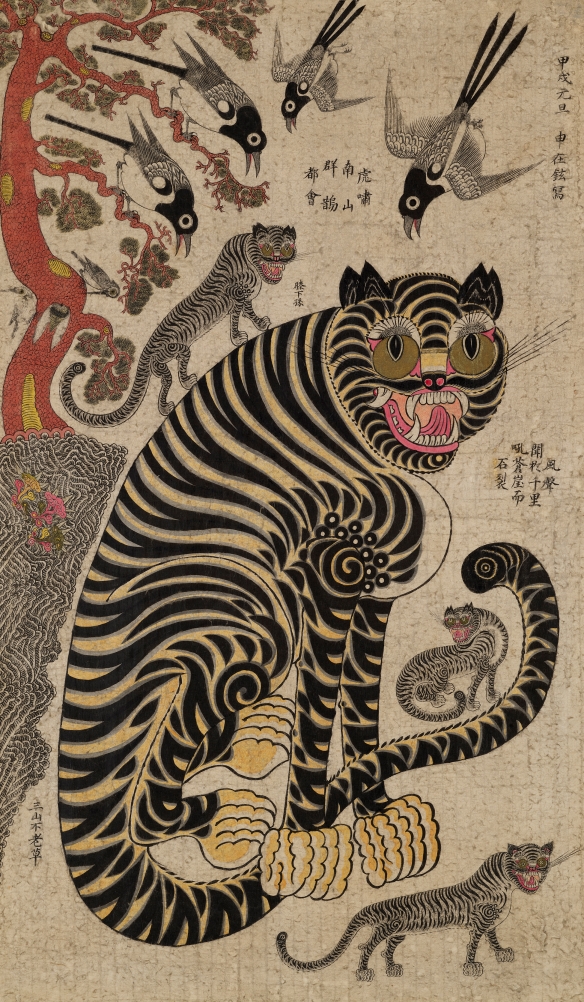

19세기에 들어 까치호랑이는 민화로 크게 확산된다. 이 시기의 호작도는 과감한 생략과 자유로운 선묘, 우스꽝스럽고 익살스러운 표정으로 대중적 사랑을 받았다. 특히 ‘피카소 호랑이’라 불린 작품은 추상적인 선묘와 단순화된 구도로 호랑이를 묘사해 보는 이들에게 웃음을 자아낸다. 노란 바탕에 검은 먹선이 강렬하게 대비되며, 1988년 서울올림픽 마스코트 ‘호돌이’의 모티브로 이어진 것도 바로 이 그림이다. 전통 민화가 현대적 캐릭터 디자인에까지 영향을 끼친 대표적인 사례다.

까치호랑이는 단순한 미물 묘사가 아니었다. 호랑이를 탐관오리에, 까치를 민중에 빗대 풍자적 의미를 담거나, 산신이 까치를 통해 호랑이에게 신탁을 전한다는 민속신앙적 해석도 있었다. 다시 말해 까치호랑이는 서민들이 일상의 부조리와 권력의 위압을 해학으로 비튼 장치였고, 민중의 바람과 저항, 웃음을 담아낸 상징적 도상이었다.

또한 이번 전시에서는 보기 드문 사례인 1874년 신재현의 ‘호작도’도 만날 수 있다. 어미와 새끼 호랑이, 그 위로 모여든 까치 무리를 함께 배치한 작품인데 ‘유호도’ 전통과 호작도의 모티프가 절묘하게 결합되어 있다. 화면 곳곳에 적힌 발문은 호랑이를 군자적 상징으로 해석하면서도 민화적 유머를 잃지 않아, 당대 지식인과 민중 모두가 공감할 수 있는 다층적 의미를 보여준다. 이를 통해 까치호랑이가 특정 계층에 국한되지 않고 사회 전반에 스며들었음을 알 수 있다.

정통 회화와 민화의 교차

이번 전시는 민화뿐만 아니라 정통 회화 속 호랑이 그림도 함께 조명한다. 조선 후기 거장 김홍도의 ‘송하맹호도’가 대표적이다. 사실적 묘사와 치밀한 구도를 통해 호랑이의 위용을 드러내지만, 소나무 아래 몸을 돌린 호랑이의 자세는 민화 속 ‘출산호’ 도상과 맞닿아 있다. 이는 정통 회화와 민화가 서로 영향을 주고받으며 발전해 온 조선 미술의 역동성을 보여주는 사례다.

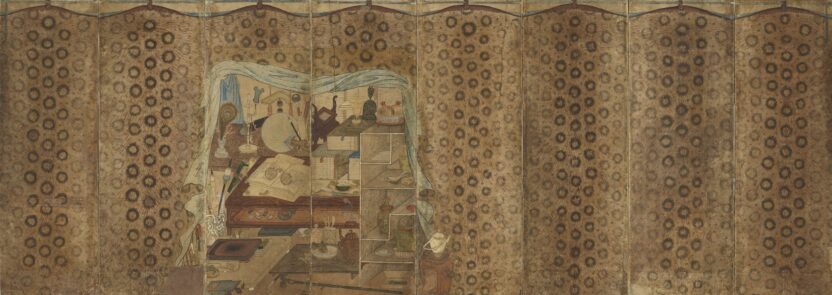

또한 호피를 장막처럼 그린 ‘호피장막도’는 악한 기운을 몰아낸다는 벽사(僻邪)적 의미와 함께 다산 정약용의 시가 함께 담겨 있다. 문인 문화와 민속 신앙이 한 화면에서 공존하는 흥미로운 작품이다. 호랑이와 까치는 권위와 벽사, 해학과 풍자의 경계를 넘나들며, 민화와 문인화, 정통 회화와 민간의 삶을 모두 관통하는 상징으로 자리 잡았다.

전통에서 현대로 이어진 상징

전시 〈까치호랑이 虎鵲(호작)〉은 단순히 전통 민화를 소개하는 자리가 아니다. 조선시대 화단의 정통 회화와 민중 문화의 해학, 그리고 오늘날 K-컬처 속 상징까지, ‘호랑이와 까치’라는 친숙한 도상이 어떻게 시대를 넘어 다양한 의미로 변주되어 왔는지를 탐구한다.

특히 오늘날 세계인이 열광하는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 호랑이 ‘더피’와 까치 ‘수지’는 430년 전 그려진 호작도의 후예처럼 다가온다. 한국의 전통 도상이 현대 대중문화 속에서 새로운 얼굴로 소비되고 확장되는 현상이 앞으로는 어떻게 이어질지 궁금해지는 대목이다.

![[2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 석운동 7 [2026 월간 〈디자인〉이 주목하는 디자이너 15팀] 석운동](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/MINH7046-768x1152.jpg)

![[Creator+] 박민아의 A to Z: RM이 선택한 달항아리 쿠션부터 리움 조선백자 명상 오브제까지 9 [Creator+] 박민아의 A to Z: RM이 선택한 달항아리 쿠션부터 리움 조선백자 명상 오브제까지](https://design.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/20251029_182340.jpg)